Flux RSS

Flux RSS

«Faut-il aborder la question de la sexualité, et notamment les différentes orientations sexuelles, dès l'école primaire ? » La demande est revenue sur la table ce mercredi 16 octobre 2019 dans le cadre des nouveaux référentiels du cours d’éducation et santé. De plus, la nouvelle ministre francophone de l’Enseignement y est favorable.

À la vue de cette question, je ne peux que vous conseiller la lecture de la bande dessinée "Je suis qui ? Je suis quoi ?" éditée au Éditions Casterman. C’est aussi l’occasion de partager avec vous l’entretien que j’ai eu avec Jean-Michel Billioud, scénariste de cette bande dessinée.

Qui a eu l’idée de créer ce livre et comment cela s’est-il déroulé ?

À l’origine, l’idée a été proposée par Sophie Nanteuil. Un jour où elle est allée rechercher son fils à l’école primaire, elle a eu une conversation avec l’enseignante. Cette dernière lui a confié « Je suis embêtée, j’ai dans ma classe un petit garçon qui m’a avoué être amoureux d’un autre petit garçon et je ne vois pas vraiment comment l’aider dans une telle situation ». Au début de l’aventure, nous ne nous imaginions pas qu’elle allait être aussi bouleversante et captivante. Nous avons fait appel aux témoignages de nombreuses personnes selon leurs différentes orientations sexuelles. Nous voulions faire de cette thématique un livre collectif abordable par le grand public, mais aussi répondre aux questions des plus jeunes, enfants et adolescents.

© Jean-Michel Billioud – Sophie Nanteuil – Zelda Zong – Terkel Risbjerk -Casterman

À partir de quel âge, peut-on considérer que le livre est abordable ?

Pour moi, à partir de 11 ans. J’ai moi-même vécu une scolarité qui a duré une douzaine d’années et jamais les sujets traités dans ce livre n’ont fait surface durant ma scolarité. Pourtant, je suis certain qu’ils étaient déjà présents à mon époque, mais sont restés cachés chez mes camarades car considérés comme difficiles et intimes, donc tabous.

Qui est à l’origine du tableau permettant à chacun de se situer ?

C’est aussi l’idée de Sophie Nanteuil. Ce tableau est essentiel, car sans vouloir classifier les individus, il permet à chacun de se « situer » dans la catégorie qui lui convient le mieux. Certains lecteurs vont même en découvrir des nouvelles. Nous avons obtenu des témoignages pour chaque catégorie présentée, c’est l’une des forces de ce livre. Aussi, on en profite pour tordre aussi le cou à beaucoup d’idées préconçues véhiculées par les médias (Exemple : non, tous les gays ne sont pas efféminés). On y aborde aussi le sujet essentiel instaurant la construction d’une relation entre individus : l’explication du consentement. Nous avons aussi beaucoup travaillé en collaborations avec les responsables de diverses associations présentes aux côtés des personnes en difficultés. En fin d’ouvrage, l’ensemble de coordonnées de celles-ci sont présentes.

© Jean-Michel Billioud – Sophie Nanteuil – Zelda Zong – Terkel Risbjerk -Casterman

Quels ont été les premières réactions lors de la sortie du livre ?

Il vient de de sortir, c’est donc encore un peu tôt pour se faire une idée mais les premières réactions sont positives. Le livre a été présenté en avant-première à de nombreux responsables de bibliothèque et médiathèque qui l’ont immédiatement mis en avant.

© Jean-Michel Billioud – Sophie Nanteuil – Zelda Zong – Terkel Risbjerk -Casterman

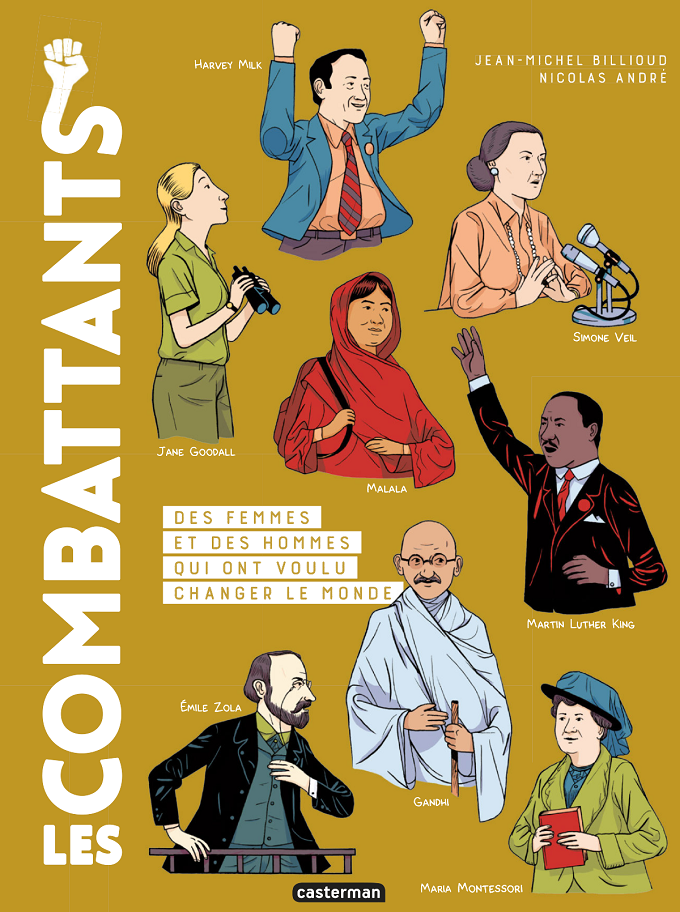

Votre actualité coïncide aussi avec la sortie d’un autre livre intitulé « Les combattants ». Dans cet ouvrage, vous présentez le combat de trente personnalités diverses ayant pour but d’améliorer le quotidien des hommes. Comment avez-vous procédé pour sélectionner ces diverses personnalités ?

Au départ, nous avons porté notre choix sur des personnages qui nous ont fascinés. Ensuite d’autres, moins connus du grand public, se sont ajoutés. Chaque personnalité est évoquée sur quatre pages comprenant une description de leur combat à leur époque, une mini bande dessinée et un regard sur la situation actuelle de leur action menée.

© Jean-Michel Billioud – Nicolas André -Casterman

Avez-vous un regret par rapport à une personne « oubliée » qui aurait pu figurer parmi la sélection ?

Oui, on aurait dû y intégrer le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui a soigné des milliers de victimes de violences sexuelles des guerres oubliées dans l’est de la République démocratique du Congo.

On y trouve Ernesto Che Guevara, pourquoi ce choix ?

Vis-à-vis de son combat pour la liberté des peuples sud-américains contre l’impérialisme américain.

Quid du combat de Greta Thunberg ?

Elle est encore fort jeune, vient d’apparaître sur l'échiquier mondial ! Où sera-t-elle dans trois ans ?

C’est la première fois que vous collaborez avec les Éditions Casterman, d’autres projets sont-ils prévus ?

Oui, mais c'est encore trop tôt pour en parler.

Quelques mots pour défendre « Les combattants » ?

Nous avons voulu réaliser un livre didactique multi-générationnel. Avec cette série de portraits (15 hommes et 15 femmes), nous parlons de l’engagement de ces personnalités dans leurs combats individuels afin de tenter d’améliorer notre vie actuelle.

© Jean-Michel Billioud – Nicolas André -Casterman

Propos recueillis par Haubruge Alain

« Bijou, bijou

Pense à tes rendez-vous

Rappeler le gynéco, passer à la banque prendre des sous

Trouver quelqu’un d’autre

Moi je mets les bouts »

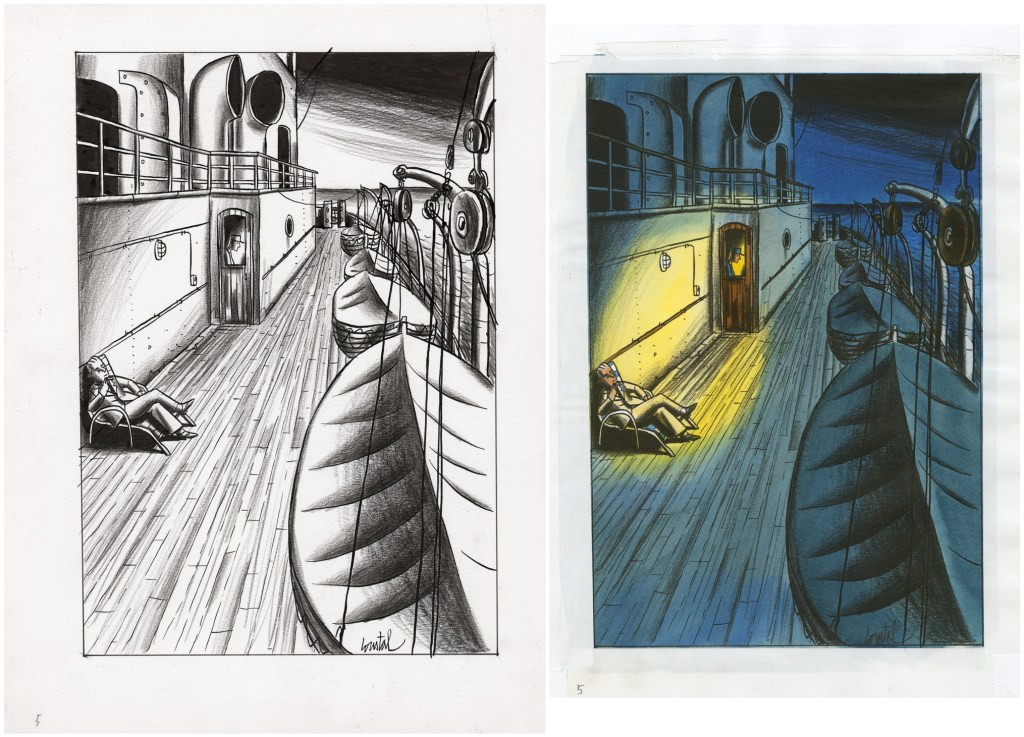

© Bernard/Loustal chez Casterman

Vous connaissez ça ? C’est du Bashung, plaqué or. Et depuis que je connais cette chanson, j’ai du mal à voir le mot bijou apparaître sous mes yeux sans penser à quelques notes de cette chanson. « Bijou, bijou ». Alors, vous imaginez bien que quand le nouveau Loustal, accompagné du toujours surprenant Fred Bernard, est arrivé sous mes doigts… j’ai fredonné. Sans savoir que le duo avait réservé une place de choix à l’Immortel. Interview avec Jacques De Loustal qui se fait plaisir en faisant encore de la BD mais dans une forme peu conventionnelle.

© Jorge Colombo

Bonjour Jacques, c’est avec un bijou dont les feux éclairent les époques que vous nous revenez. Mais, est-ce encore de la BD ?

J’aime changer les formats, c’est vrai. Ici, c’est un retour à ce que je faisais au tout début : des grandes images et des textes off. Je crois que je ne ferai plus que ça. Je me suis amusé sur le story-board, j’avais l’impression de faire mes films. Ce n’est pas pour rien que le cinéma est une influence générale.

En réalité, j’ai de plus en plus de mal à subir les contraintes : les découpages, le fait de devoir dessiner une voiture sous plusieurs angles, de faire intervenir les mêmes personnages qui tournent dans une maison ou des décors. J’ai envie de faire de la BD en en gardant le plaisir. Du coup, je me suis mis à l’affût et j’ai demandé à mon éditrice de me trouver un projet sur lequel je pourrais imaginer deux images par page. Dans la veine de ce que je pouvais faire avec Paringaux dans Métal Hurlant et Rock & Folk. J’aime l’idée d’images fixes, aux proportions d’un écran de cinéma. En adaptant le Colorado de Lehane, je m’étais beaucoup amusé avec des découpages très cinématographiques.

Comment Fred Duval est-il arrivé dans votre univers, du coup ?

Sur proposition de mon éditrice qui m’a présenté son texte. Sans avoir jamais collaboré avec lui, je le connaissais. J’ai lu son histoire et elle me semblait convenir au format que je voulais adopter.

Je ne travaille jamais avec des scénaristes classiques de toute façon. Me dire ce que je dois dessiner, c’est insupportable.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Pourtant, Fred Bernard est aussi dessinateur.

Les écrivains sont plus exigeants mais aussi fous de joie de voir naître les images. Par contre, ils refusent de toucher à une virgule. Avec Tonino Benacquista, j’ai compris qu’il ne fallait pas trop plaisanter. D’ailleurs, sur le projet qui nous occupe, je le soupçonne de se venger en me faisant changer mon dessin à certains moments. Mais ce projet me semble insurmontable : ce serait un projet de recueil de micro-fictions, un texte au dos de cartes postales. Je me chargerais du recto, Tonino du verso.

Fred, lui, a accepté que beaucoup de choses changent. Il m’appelait à chaque fois qu’un mot changeait. Nous nous sommes retrouvés à polir ce bijou.

J’imagine qu’il y a eu des ajustements.

Le texte a beaucoup bougé pour adopter ce ton distancié. Comme un film muet avec des textes dans des cartons, des intertitres. Ce sont ces sortes de légendes qui apportent la tension. Moi, je suis incapable de dynamiser. Ça a toujours été comme ça.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Comme Lavilliers suivait les aventures d’un billet de banque, vous vous êtes lancé à la poursuite de ce bijou qui a tant fait tourner les têtes.

Vous savez, je collectionne, j’accumule. Des bronzes, des statues, des objets d’art… Je n’ai aucune idée d’où ils étaient avant d’être chez moi. Et après, qui sait. D’autant qu’un bronze, ça dure.

Le procédé que nous utilisons n’est pas nouveau: nous suivons un objet que se refilent des personnages les uns aux autres. Il y avait eu le Violon Rouge, Winchester 73, auparavant.

Ce genre de récit impose des dessins et des lieux différents. D’ailleurs, au début, je me suis fait avoir, j’ai commencé à accumuler de la documentation. La démarche classique, quoi. Sauf que si je devais faire ça pour chaque image, je n’en serais pas sorti.

Comment avez-vous choisi les différents événements abordés ?

Tout est vrai si ce n’est dans les personnages, tous les propriétaires ont été inventés ! Avec une idée d’agenda, de calendrier. J’ai choisi de resituer les jours liés aux événements, mais sans les représenter forcément. J’ai opté pour le contre-champ, souvent. Bon, j’ai dû me forcer pour le naufrage du Titanic. Puis, il y a de l’humour. Il y a plusieurs intertitres nommés L’Homme Volant. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans cet album. Le dernier, c’est Gagarine, lors de son tour de la Terre. Nous avons essayé de parcourir tous les grands événements de 1894 à 2005.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Sur ce projet, à la relecture, je me suis finalement rendu compte que j’avais mis beaucoup de moi, dans les détails. J’ai aimé aller dans le monde agricole, je me suis souvenu de ma mère et de la maison en Franche-Comté. Au final, c’est un travail plus proche de l’illustration que de la BD mais en empruntant ses codes, le ressort de la vitesse.

De quoi faire le tour de la terre.

Oui, nous nous sommes rendu compte que nous avions fait le tour du monde.

Cet album se serait bien prêté à un format à l’italienne, non ?

La seule fois où j’ai voulu un format à l’italienne, c’était pour Les amours insolentes, des histoires d’amours qui se terminent… bien – ce qui n’est pas évident – à portée universelle. Avec Tonino Benacquista. J’ai remarqué que c’était l’album qui avait le moins bien fonctionné. Si ce n’est en Corée, il n’a été traduit nulle part.

© Benacquista/Lousal chez Casterman

Et les contraintes ?

Elles n’en sont pas. Du moins, celles que je m’impose ne sont pas contraignantes. J’ai fait beaucoup de photos, de peintures, de dessins de voyage. Je maîtrise bien ce format.

Par contre, je ne comprendrai jamais comment les gens qui sont témoins de faits divers font pour filmer verticalement, avec du flou partout. Faut pas faire ça! Pourquoi ? Au début, on disait qu’ils se planquaient. Mais désormais, ils n’ont aucune honte à filmer de cette manière. C’est devenu un genre en soi.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Parlons de votre titre !

Je suis retombé sur la mort de Bashung qui a sa place dans le livre ! Et son « Bijou bijou » qui m’a trotté en tête. Nous ne pouvions pas l’utiliser tel quel, problèmes de droit. Du coup, nous avons galéré. Il y avait Ô bijou, mais je le trouvais nul. Je me voyais déjà, à chaque interview, devoir l’expliquer.

Comment l’avez-vous choisi ce bijou ?

Il en fallait un qui soit assez gros. Qui brille. Je ne suis pas connaisseur. Je me suis donc renseigné, sur la manière de tailler aussi, puisqu’il va au long de son périple changer de forme. C’est amusant de trouver tous les docs dont on a besoin sur Google. Cela dit, je ne devais pas oublier que je ne pouvais pas faire de gros plans sur ce bijou. Je devais rester dans le cadre… puis y poser les personnages.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Comment avez-vous dessiné cet album ?

J’ai redécouvert le dessin à la plume, puis l’aquarelle rehaussée avec des accents de crayon noir. Avec des raccords à l’encre de chine.

Au début, cet album faisait 24 pages. C’est après que nous avons opté pour deux cases par dates. Mais, il fallait commencer le livre sur une page de gauche, pour coller et avoir une double-page par époque.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Ici, c’est un travail que je pouvais interrompre, assez irrégulier. C’est d’ailleurs peut-être ce qui m’a manqué par rapport aux projets classiques que j’ai pu faire : l’attachement au héros, l’empathie. Avec Bijou, j’ai quitté le bouquin mais je n’ai quitté personne. Mais je persiste à dire que la BD, on doit en faire pour s’amuser. Ou alors pour combler un public, qui est un moteur génial. Mais je n’ai jamais trouvé ça.

Enfin, il y a Instagram pour se prouver qu’on a un public. Même Rochette et Juillard s’y sont mis (il rit).

Cela dit, il y a des scènes très BD, comme le Casse du siècle. Dedans, je me suis souvenu du tunnel dans Bobo, le roi de l’évasion.

© Bernard/Loustal chez Casterman

Une exposition est-elle prévue?

Bijou, je pensais que ça intéresserait un galeriste. Rien ! Pour une fois, il y aurait eu des planches en couleurs directes.

L’autre actualité, c’est Simenon.

Alors, oui, une exposition à la Galerie Huberty-Breyne, pour les trente ans de la mort de Simenon. Il y a un moment j’avais signé dix couvertures pour des intégrales de nouvelles. Panoramiques.

J’ai voulu adapter Simenon en bande dessinée, j’avais fait la demande à Futuropolis. Il était impossible d’avoir les droits. Du coup, j’avais fait un Mac Orlan, proche de l’univers que je voulais évoquer, les années 30.

© Loustal

Et, un jour, j’ai reçu un coup de fil : Mylène Demongeot ! Marc Simenon, son mari, était un ami de José-Louis Bocquet et souhaitait illustrer les livres de son père. Marc est mort et John a poursuivi le travail. J’ai ainsi commencé ce travail avec Touristes de bananes. C’était Tahiti. Et comme une chanson d’Aznavour Un SDF paumé qui pense que la misère serait moins visible, plus douces au soleil.

En fait, je me suis leurré. Simenon, c’est un univers dont on découvre la richesse, qu’on apprécie au fur et à mesure qu’on vieillit. Ce n’est pas un auteur pour ado. Et il n’y avait aucun intérêt à adapter Simenon en BD. Ce qui m’importe, c’est son écriture. Je fais cinquante dessins par livre. Pour l’exposition, j’ai rajouté des légendes, des extraits des livres qui m’ont inspiré.

© Loustal

Il y a d’autres personnages que vous souhaiteriez adapter ?

Celui autour duquel j’ai le plus bordé, c’est Tintin. J’en ai fait des illustrations. J’ai hésité à les poster sur Instagram, de peur des représailles.

Merci Jacques et vivement le prochain voyage en BD ou ailleurs. Vous exposez jusqu’au 19 octobre à la Galerie Huberty-Breyne de Bruxelles.

Propos recueuillis par Alexis Seny

Titre: Bijou

Récit complet

Scénario: Fred Bernard

Dessin et couleurs: Loustal

Genre: Chronique sociale, Drame, Humour

Éditeur: Casterman

Nbre de pages: 72

Prix: 19€

.jpg)

Peyo, Franquin, Tillieux, Roba, Walthéry, Jidéhem, Seron, Derib, Mittéï,… Quel grand auteur encore en activité a travaillé avec autant de grands noms de la bande dessinée ? Gos. Pour BD-Best, Laurent Lafourcade a eu la chance d’interviewer son auteur préféré, le créateur du Scrameustache. Après la première partie consacrée au voyageur de l’espace, voici le second volet survolant la carrière de l’auteur.

Vous avez démarré une carrière de militaire. Comment passe-t-on de l’uniforme à la bande dessinée ?

Ah, ça, c’est assez rigolo. J’ai travaillé au ministère de la défense nationale comme secrétaire particulier de l’amiral en chef. Il y avait un livre d’or avec une couverture en cuir dans lequel on faisait à chaque fois un beau dessin pour accueillir l’arrivée d’une personnalité étrangère. Le type que je suis venu remplacer était un peintre qui faisait des tableaux merveilleux. Un jour, mon chef de service adjudant-chef m’a dit que je dessinais bien et que je devrais faire un dessin dans le livre d’or car un amiral devait venir. Répondant que mes dessins étaient plus proche de la BD, on m’a répondu que si je savais faire ça, je savais faire autre chose. J’ai été mis au pied du mur. C’est comme cela que j’ai commencé à faire des dessins régulièrement dans le livre d’or. Un jour dans une revue militaire inter force, je vois de la BD. J’ai appelé le dessinateur Jean-Luc Engels et je suis passé le voir avec des croquis que j’avais fait pour m’amuser. Il m’a expliqué comme faire de la BD, quelles plumes employer, quel papier. Le rédacteur en chef de la revue, un major, est arrivé et, voyant que j’étais dessinateur, m’a demandé de dessiner une dizaine de planches racontant la vie d’un matelot, de son incorporation jusqu’à sa démobilisation. A l’époque, on faisait des services militaires de 24 et 18 mois. J’avais le choix pour faire balader mon personnage. L’ennui est qu’ils ont changé tous mes dialogues dans mes planches pour que ça devienne de la propagande. Mais j’avais mis le pied à l’étrier et voulais me lancer dans la BD. Les démissions de l’armée étaient refusées à l’époque. Soutenu par ma femme qui a mis de l’argent de côté, j’ai fini par pouvoir démissionner un an après.

© Gos

Vous avez commencé comme assistant de Peyo sur du lettrage. Comment l’avez-vous rencontré ?

Quelques temps avant de pouvoir démissionner de l’armée, j’avais rencontré Peyo et lui avais montré ce que je faisais. Trouvant qu’il y avait encore du boulot, il m’a dit qu’il me faudrait encore au moins deux ans de travail pour être prêt. J’étais un peu sonné.

Un an après ma démission, Peyo m’a rappelé. Derib repartait en Suisse. Il m’a demandé que si la place m’intéressait, elle était pour moi. Entretemps, il m’avait engagé pour faire du lettrage pour Johan et Pirlouit, les Schtroumpfs et Benoit Brisefer, ce qui fait que je suis un des rares à connaître les « bas de casse » (lettrage en caractères d’imprimerie minuscules) que les autres ne maîtrisent pas. C’est pour cela que Dupuis m’a demandé de faire du « bas de casse » sur le Scrameustache, que j’avais commencé en textes majuscules, car s’adressant à des petits, ils retrouvaient une écriture proche de l’écriture cursive qu’on leur apprenait alors à l’école.

.jpg)

© Gos, Peyo - Dupuis

Puis vous participez au scenario et aux dessins du Cracoussas.

Vraiment tout seul, oui. Les autres nous les faisions ensemble. J’écrivais un scénario, le lui soumettais et on le continuait tous les deux s’il le trouvait bon. On commençait le samedi suivant. Je me rendais chez lui et on démarrait sur le synopsis que j’avais fait en le changeant au fur et à mesure que l’on avançait pour le modifier et le perfectionner. Peyo était très fort pour ça. On faisait le scénario comme une partie de ping-pong. L’idée partait de l’un, revenait chez l’autre, puis retournait au premier jusqu’à ce qu’elle soit bonne. Il faisait des petits croquis et moi j’écrivais les textes. Quand c’était fini, ma femme retapait les textes à la machine. On donnait à François Walthéry, par exemple, mon texte imprimé et les petits dessins de Peyo. Peyo relisait tout, rajoutait une virgule par ci, remplaçait parfois un mot par un synonyme par là.

C’est la méthode qui a été employée sur les scenarios de Tonton Placide et du Cirque Bodoni pour Benoît Brisefer.

Oui, c’est ça. D’ailleurs le mot « Bodoni » vient d’un type de caractère d’imprimerie. Ce nom m’est revenu en tête. C’est pour ça qu’on l’a appelé comme ça.

.jpg)

© Gos, Walthéry, Peyo - Dupuis

Rapidement, vous co-écrivez des scénarios de Jacky et Célestin. Cette série était une véritable pépinière de talents : Walthéry, Derib, Mittéï, et bien sûr Peyo lui-même. Comment tout ce petit monde travaillait-il ensemble ?

Derib et moi, on travaillait sur le scénario. On le soumettait à Peyo qui faisait deux trois corrections et il le passait à Walthéry qui devait le dessiner. C’est comme ça que ça marchait. Seulement, Derib avait des idées bien précises et préconçues. Il avait du mal à s’adapter à quelque chose qui existait déjà. Ça n’allait pas parce qu’on passait plus de temps à discuter qu’à travailler. Après le départ de Derib du studio, je devais m’en occuper, mais on a laissé tomber la série, qui était publiée dans Le Soir Illustré, pour s’occuper de Benoit Brisefer, pour Dupuis. Pour Jacky et Célestin, on était moins bien payés et, en plus, on ne faisait pas d’albums. Ils sont parus bien plus tard dans la collection « Péchés de jeunesse ».

.jpg)

© Gos, Walthéry, Peyo - Dupuis

Vous avez aussi participé au scénario de Panade à Champignac, le dernier Spirou de Franquin.

Oh, oui, ça s’était marrant. Un jour, la femme de Franquin téléphone à Peyo et dit : “Je suis embêtée parce qu’André va refaire une dépression si ça continue. Dupuis veut qu’il continue Spirou et lui ne veut plus. Ça ne l’amuse plus. Il n’y a que Gaston qui compte pour lui. Il a commencé une histoire mais il n’en sort pas. Vous ne voulez pas l’aider ?”. Peyo m’en parle. On a trouvé comme prétexte pour amener Franquin chez Peyo que j’avais un problème avec le Cracoucass. Il m’a dit : “Ton oiseau est bien, mais il n’est pas méchant. ”. Il m’a fait un petit croquis vite fait pour l’améliorer. Puis, on a parlé de lui. Peyo l’a habilement amené à parler de son avenir. Franquin a avoué en avoir marre de Spirou. Peyo lui a alors proposé qu’on lui donne un coup de main pour l’aider à finir son scénario. Il avait déjà dessiné onze planches. Il nous a expliqué ce qui venait après, mais il y avait de quoi faire cent-vingt pages en plus. Ça n’allait pas. On a suggéré de repartir sur ce qu’il avait fait et de le conclure en quarante planches. Il a trouvé l’idée merveilleuse et nous a donné carte blanche. J’ai réécris la suite. Ça ne valait évidemment pas ce que Franquin faisait, mais il a bien aimé. Quand je lui montrais le scénario, il rajoutait sa mayonnaise personnelle et ça devenait vraiment du Franquin.

Un jour, il m’a étonné. Il avait dessiné la planche où un landau passe devant le train. Il avait fait ce dessin vu au ras du sol, mais ce n’était pas impressionnant. Devant moi, il a déchiré sa demie-planche et l’a refaite. J’étais soufflé qu’un type qui avait quarante-six ans de métier fasse ça. Chapeau. Il est revenu deux jours après avec le même dessin vu d’en haut. C’était évidemment beaucoup plus net et précis. Ça m’a tellement marqué… Un jour, sur une planche du troisième album du Scrameustache, ma femme m’a fait remarquer qu’il y avait un problème avec la boule qui reçoit toutes les infos de la Terre. J’avais dessiné un mur de télévisions, mais ma femme m’a dit que ce n’était pas dans l’esprit du Scrameustache, mais plutôt du Gil Jourdan. Pour éviter toute discussion stérile, je lui ai dit que j’allais voir ça. J’ai fait comme Franquin. J’ai déchiré ma planche. Je l’ai refaite et je ne le regrette pas. Le jour où j’ai vu Franquin détruire sa planche, j’ai eu une belle leçon et je devais en profiter. Chapeau, Franquin ! Il était extraordinaire.

La meilleure chose qu’on a pu faire à l’époque est qu’on se réunissait tous les mois, Franquin, Peyo, Walthéry, Roba, Jidéhem et moi, une fois chez l’un, une fois chez l’autre. On cherchait des idées pour tout le monde. C’est pour ça que l’on voit mon nom apparaître sur certains gags de Roba. C’était très enrichissant. Mais je crois qu’on aurait plutôt dû faire du scénario pour Playboy que pour Spirou. C’était gratiné. Qu’est-ce qu’on s’est marrés ! Nine Culliford, la femme de Peyo, venait de temps en temps et nous disait : « C’est comme ça que vous travaillez ! ».

.jpg)

© Franquin, Gos, Jidéhem, Peyo - Dupuis

Vous avez à une époque fait des essais pour une reprise de Spirou. C’était juste après Franquin ?

Oui. Mais seulement Dupuis a dit que si je reprenais Spirou, je ne ferai plus de Schtroumpfs. C’est comme ça que je ne l’ai pas eu. Et c’est une très bonne chose. Franquin m’avait dit : « C’est bien mais c’est une corvée parce que tu vas devoir te baser sur tout ce que j’ai fait avant. Tandis que si tu créé des trucs à toi, tu feras ce que tu voudras. ». J’ai compris plus tard qu’il avait bien raison.

On n’aurait jamais eu le Scrameustache si ça avait marché.

Exactement. Franquin était de bon conseil pour tout ça. Peyo, lui, avait toujours peur qu’on s’en aille. Et c’est finalement ce que j’ai fait. Je ne pense pas qu’il m’en ait voulu quand je suis parti, mais il ne me l’a pas dit.

.jpg)

© Gos - Dupuis

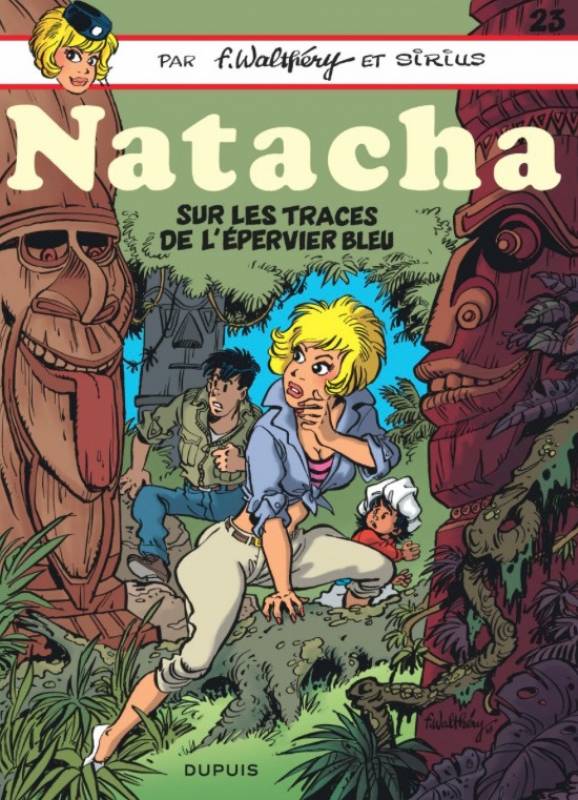

Puis démarre l’aventure Natacha avec Walthéry. Vous la co-créez en quelque sorte.

Oui, ça, c’était la grande aventure. A part Sophie dans Spirou et Secottine, il n’y avait pas de femmes, pas de filles. Je cherchais des idées, parce que souvent Peyo partait en vacances et, deux jours avant, il nous disait : « Samedi, je suis parti, je pars en vacances ! ». Peyo ne voulait pas qu’on travaille sur ses planches pendant son absence, alors il fallait que l’on trouve quelque chose. Je cherchais vite des petits scénarios de quatre cinq planches et je courais les proposer à Yvan Delporte, rédacteur en chef de Spirou. C’est comme ça que l’on faisait des petites histoires comme Roland Labricole avec François Walthéry. Un jour, François en a eu marre. Il a proposé que l’on fasse une longue histoire dont il pourrait faire quatre ou cinq planches à chaque fois que Peyo partirait. J’ai cherché, je voulais faire un récit qui pourrait se passer n’importe où. Yvan Delporte a alors émis l’idée de faire une histoire d'hôtesse de l’air. Il avait vu des croquis de François qui dessinait les filles divinement bien, et c’est comme ça que c’est parti. Delporte nous a encouragé : « Allez les gars, faites la bien qu’on ait envie de la coucher sur un divan. ». Au fur et à mesure de l’histoire avançait, sa jupe rétrécissait de plus en plus. Dupuis nous a dit : « J’espère qu’on va arriver à un moment où elle a une culotte. ». Walthéry lui répondait : « Vous aurez la surprise la semaine prochaine. ». Ça a été un succès dès le départ.

J’ai compris un peu tard, et je m’en excuse auprès de lui, que Walthéry est un gars à qui il ne faut pas remettre un scénario et s’attendre à ce qu’il soit respecté à la lettre. Il va toujours changer quelque chose pour amener de l’action. Je ne l’avais pas compris au départ et c’est bien dommage. Si je devais refaire un scénario pour lui maintenant, je lui laisserai la main libre sur les scènes d’action, sans lui imposer quoi que ce soit. Mais je lui suis reconnaissant. Ces deux premiers Natacha, c’était un sacré boulot.

.jpg)

© Gos, Walthéry - Dupuis

Walthéry avait dû rajouter sur la couverture du premier album une main de Natacha pour cacher sa poitrine.

Oui, c’est vrai. On voyait un bout de téton qui faisait une petite bosse en dessous de son chemisier. Les pudiques de chez Dupuis lui ont demandé de mettre une main devant. Ce n’est pas croyable. Il faut dire que la maison Dupuis au départ était fortement sous influence du curé de la paroisse.

Vous avez eu la chance de bénéficier d'une époque où la presse était reine avant les albums, de travailler dans un journal et se faire la main.

C'était bien parce que l’on était payé au prix de la planche qui passait dans Spirou, plus les droits d’auteur sur les albums vendus. C’était vraiment rentable.

.jpg)

© Gos - Dupuis

A partir de 1970, vous êtes adoubé par Maurice Tillieux pour lui succéder au dessin de Gil Jourdan. Comment s’est déroulé ce passage de témoin ?

Chez Dupuis, il y avait une réunion annuelle. Un jour, Tillieux était à côté de moi et je lui ai dit : “Dis donc Maurice, quand est-ce que tu vas refaire du Gil Jourdan ? ça commence à manquer”. Il m’a répondu : “Quand je trouverai un couillon comme toi pour me le dessiner.”. Et j’ai dit bêtement : “Chiche”. J’ai fait des croquis que je lui ai montré. Il les a trouvés bons, et c’est parti comme ça.

.jpg)

© Gos, Tillieux - Dupuis

Aviez-vous une pression particulière à prendre sa suite ?

J’étais tenu de faire du Gil Jourdan et les voiture, ça, c’était mon problème. Il m’a montré deux ou trois trucs un jour, et là j’ai appris à dessiner les voitures : incliner la voiture dans un virage, soulever les roues du sol pour montrer qu’elle va vite,… Tillieux était malin. Il me donnait un scénario et disait : “Tu vois, dans cette image, Gil tire sur le volant, la voiture va faire des tonneaux et il va s’éjecter. Quand il aura retrouvé les deux pieds sur terre, je reprendrai pour faire la suite.”. Il me laissait toute liberté pour faire la scène d’action. Je prenais le nombre d’images qui me semblait nécessaire ; ça c’était très chouette.

Après sa disparition tragique en 1978, vous avez clôturé l’épisode en cours. Avez-vous envisagé après de poursuivre seul la série ?

Non parce que déjà, avant, j’avais dit à Maurice que je n’arrivais plus à mener de front Gil Jourdan et le Scrameustache. Je lui avais demandé de trouver un repreneur parce que je ne m’en sortais plus. Ayant liquidé pas mal de dessinateurs pour qui il fournissait des scénarios, il avait l’intention de redessiner Gil Jourdan. Malheureusement, il a eu son accident de voiture et il est mort. Vis-à-vis de l’éditeur, j’étais obligé de terminer l’album en cours. En revanche, il ne m’avait pas raconté son scénario et je ne savais pas la fin. Il m’avait juste dit un jour que le trafic sur la Manche était organisé de telle façon que son histoire ne tenait pas debout. Après son accident, j’ai trouvé l’astuce de faire échouer l’aventure avant qu'elle ne démarre. On a rajouté dans l’album des petites histoires complètes.

.jpg)

© Gos, Tillieux - Dupuis

En 2015, paraît Histoires courtes, reprenant les 3 histoires de Boubou le puma, Adhémar le petit lapin et Roland Labricole. Reste-t-il d’autres trésors à exhumer ?

Non, il n’y a que ça. Ce sont les petites histoires que l’on faisait pour meubler pendant les vacances de Peyo.

.jpg)

© Gos - Hématine

Du 27 août au 14 septembre, la galerie Daniel Maghen à Paris a fait une exposition de vos planches et dessins originaux, ainsi que de Walt, Mazel et quelques Tillieux. Un bel hommage.

Oui ! Daniel Maghen est notre galeriste depuis une quinzaine d’années. Comme ça fonctionne bien, il continue. Il a récemment déménagé et occupe une plus grande galerie. J’ai essayé de convaincre François Walthéry d’exposer simultanément avec nous. A l’approche de l’anniversaire des 50 ans de Natacha, cela aurait été chouette. Mais il n’a pas donné suite. Je pense qu’il ne souhaite pas vraiment céder ses originaux encrés pour le moment.

Merci, Monsieur Gos.

.jpg)

© Gos - Glénat

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

.jpg)

Peyo, Franquin, Tillieux, Roba, Walthéry, Jidéhem, Seron, Derib, Mittéï,… Quel grand auteur encore en activité a travaillé avec autant de grands noms de la bande dessinée ? Gos. Pour BD-Best, Laurent Lafourcade a eu la chance d’interviewer son auteur préféré, le créateur du Scrameustache. Avant le second volet survolant sa carrière, voici la première partie consacrée au Scrameustache.

Au fil de la lecture des épisodes du Scrameustache, on se rend compte que la série est savamment construite. Que ce soit les origines de Khéna aussi bien que celles du Scrameustache, aviez-vous tout prévu dès le départ ?

Pour Khéna, oui, dès le premier épisode, mais pas plus. Pour expliquer comment est né le Scrameustache, c’est venu au fur et à mesure des histoires. L’histoire de Scrameustache vient du rédacteur en chef de Spirou à l’époque qui m’a dit un jour : “Mais le Scrameustache, ça veut dire quoi, d'où vient-il”. Ça a fait tilt et le lendemain j’avais tout mon scénario du tome 18. Pour tous les épisodes précédents ou suivants, la plupart du temps, ça vient d’une réflexion, la vue d’une image quelque part. Je me dis que je pourrai peut-être faire ci ou ça. Mais alors je suis parti d’un grand principe que m’avait donné Franquin : “Si tu ne veux pas t’embêter dans tes histoires, à part tes deux héros principaux, amène régulièrement des gens, des inconnus, qui peuvent apporter un plus”. C’est comme ça que sont arrivés les Galaxiens dans la série. Ils étaient d’ailleurs les premiers croquis du Scrameustache. Comme ça n’allait pas, ils étaient trop nus. Comme j’aime beaucoup les chats, j’ai fait un Scrameustache qui ressemble à un peu à un chat.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Georges Caillaut, appelé Oncle Georges, est archéologue et ethnologue. Après avoir bourlingué autour du monde, il rédige ses mémoires et s’occupe de mon neveu d’une quinzaine d’années : Khéna. Est-ce que Georges, c’est un peu vous, et Khéna votre fils Walt ?

Non pas du tout. Quand j’ai fait ça, Walt était tout gamin. Il avait huit ans. Il est né en 66, le Scrameustache date de 72.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

On apprend dans le troisième épisode, le Continent des deux Lunes que Khéna vient d’une autre planète. Il faudra attendre le neuvième volume (Le dilemme de Khéna) pour en savoir plus sur ses parents, puis le seizième (Le grand retour) pour qu’il les ramène du passé. Distiller ces informations au fil des ans, est-ce un moyen de garder un fil rouge ?

Oui, peut être que j’ai fait ça inconsciemment. Quand je fais l’histoire, je me laisse toujours une porte ouverte où je peux retourner pour la suite. Là, je ne sais pas comment ça s’est fait. L’envie de donner une vraie famille à Khéna, de lui permettre de voyager, je trouve que c’est très chouette. Je n’ai jamais pu expliquer d'où venaient mes idées et en y réfléchissant dernièrement j’ai trouvé une explication. Quand j’étais gamin, c’était la guerre. Mes parents habitaient un trou perdu dans les Ardennes, un hameau du village à 2 km et demi du centre. C’était quand même assez loin, les copains ne venaient pas jouer avec moi et je ne pouvais pas aller jouer avec eux. Comme j’étais seul je m’imaginais des histoires et je pense que c’est là que ma capacité à écrire des histoires s’est développée. Après, j’ai eu un petit vélo et j’ai pu me déplacer.

A l’école, quand il fallait faire une rédaction sur un sujet précis, le prof me disait toujours : « Le fond est très bon, Goossens, mais le style est nul. »

.jpg)

© Gos - Glénat

Quelle est l’origine du mot Scrameustache ?

C’est un mot inventé au service militaire. J’étais engagé. Il y avait deux matelots rigolos dans mon service qui s’amusaient à inventer des mots qui n’existaient pas en collant des syllabes les unes aux autres. J’avais trouvé le mot « Scra » : Sujet Créé par Radiations Artificielles. J’avais le début, il me manquait la fin, puis je l’ai trouvée : « -meustache » : …et Manipulations Extra-Utérines Sans Toucher Aux Chromosomes Héréditaires Endogènes.

Pourquoi la série Khéna et le Scrameustache, a-t-elle été rebaptisée Le Scrameustache au tome 7 ?

C’est à cause du rédacteur en chef de l’époque Thierry Martens. Il s’amusait à faire des commentaires sur les lettres des lecteurs. Pour gagner du temps, comme il est plus facile de taper à la machine “Khéna” que “Scrameustache”, c’était toujours Khéna par ci, Khéna par là. Cela m'énervait souverainement et j’ai proposé au directeur éditorial de rebaptiser la série Le Scrameustache, car c'était lui le héros, et non pas Khéna. Il a accepté et c’est comme cela que la série a changé de nom.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Dans La fugue du Scrameustache, expatrié, le Scrameustache se pose des questions existentielles sur sa place dans la société. Il va mettre la panique dans le village. Ses tourments l’amènent à faire tout un tas de potacheries. On se rend compte que le personnage à une vraie âme. Pensiez-vous tenir là l’album de la maturité ?

Je n’ai jamais travaillé en me disant ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais plutôt dans le sens où si je me suis bien amusé, ça peut amuser les autres. Et effectivement, la série a décollée au troisième épisode de la série. A l’époque, on faisait des référendums dans Spirou. Le Scrameustache s’est trouvé classé deuxième, juste derrière Gaston. Ça m’a évidemment fait plaisir mais pas apporté d’augmentation pour autant. Ha ha !

L’épisode La fugue du Scrameustache voit également la première apparition des Galaxiens (mise à part la dernière case du tome 3).

Les Galaxiens sont apparus dans l’un de mes tout premiers croquis. Je l’ai mis dans un tiroir et je l’ai oublié. A moment donné, j’ai voulu apporter une explication hors contexte de l’histoire. J’ai pris ce petit personnage-là qui a eu tellement de succès auprès des gamins que je l’ai ensuite repris. C’est comme cela que sont nés les Galaxiens.

Comme j’étais à l’armée dans la marine, j’avais un insigne sur mon bras gauche qui désignait ma spécialité. J’étais secrétaire et je ne sais d’ailleurs pas pourquoi j’avais une feuille d’érable comme insigne. Voulant reprendre un tel codage pour désigner les spécificités de mes personnages, si je mettais un insigne sur le bras, on n’allait rien voir. Alors, je le leur ai placardé sur le ventre.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Les Galaxiens, aussi organisés que drôles, accompagnent une bonne partie des aventures. On pense aux Schtroumpfs, mais leur communauté a un côté beaucoup plus scientifique, politique et tayloriste dans leur façon de vivre. Etait-ce un moyen pour vous de vous démarquer ?

Oui. Les Schtroumpfs viennent des sept nains. On peut comparer les Galaxiens avec les Schtroumpfs, mais chaque fois qu’un type va faire une histoire avec des petits personnages, il va tomber dans cette comparaison avec l’un ou l’autre. Moi, ça m’est bien égal. J’ai travaillé cinq ans sur les Schtroumpfs. J’en ai appris beaucoup de choses. Peyo était charmant mais très difficile.

Dans Le prince des Galaxiens, une Galaxienne naît par magie. On y voit un hommage à une certaines Schtroumpfette, elle aussi naquit artificiellement.

Oh, non pas du tout. Je n’y ai même pas pensé. D’ailleurs, je lis très peu de BD, sauf ce qui paraît dans Spirou, pour éviter les influences.

En 1983, votre fils Walt vous rejoint et vous formez un véritable duo indissociable tant sur les scénarios que sur les dessins.

La plupart du temps, les scénarios viennent de moi. On discute tous les deux. Il apporte des idées et/ou me fait remarquer quand quelque chose ne va pas et me propose des modifications. Il peaufine aussi, souvent, les dialogues. Walt a aussi écrit quelques scénarios seul comme Le président Galaxien, Tempête chez les Figueuleuses, Casse-tête olmèque et des gags des Galaxiens. Accaparé par ses autres activités, on a moins collaboré ces derniers temps, mais il revient. Il va faire de bonnes choses. Vu mon âge, je ne vais plus en faire beaucoup.

.jpg)

© Walt

Des albums mettant en scène uniquement les Galaxiens dans des gags ou des histoires courtes s’insèrent dans la collection. Il était question à une époque que votre fils Walt s’en occupe, parallèlement aux histoires du Scrameustache que vous auriez pris en charge ?

Oui, il a déjà commencé mais pour des raisons qui lui appartiennent il a suspendu ce projet. Il m’a dit qu’il allait le reprendre, qu’il était temps qu’il finisse cet album. Au départ, je pensais que si les Galaxiens avaient une collection parallèle, je ne pourrais plus les utiliser. Or, ce n’est pas un problème. Quand Peyo a lancé la série Les Schtroumpfs, il a continué à les faire participer aux aventures de Johan et Pirlouit.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Une autre personne est intervenue sur les albums de gags, c’est François Gilson.

C’est un confère dont la collaboration nous avait été suggérée par Patrick Pinchart lorsqu’il était rédacteur en chef du magazine Spirou.

Vous avez eu une carrière parallèle à celle de Pierre Seron. Enfant, j’attendais impatiemment dans Spirou les nouvelles aventures du Scrameustache et celles des Petits Hommes. Puis un jour, un cross over a mélangé les deux séries. Comment est née cette double collaboration dans lesquelles les séries se sont invitées l’une chez l’autre ?

C’était l’idée de Pierre Seron. On revenait d'Angoulême un jour et il y avait sept à huit heures de train. Tout en parlant, on s’est dit qu’on avait un style de dessin très proche. On pourrait se faire rencontrer nos personnages, même dans l’espace si c’est nécessaire. J’ai pensé que c’était une bonne idée. En discutant le long du trajet, on en est arrivé à la conclusion que ce serait encore plus rigolo, de faire deux histoires qui s'interfèrent l’une dans l’autre. Comme j’avais déjà sept pages de dessinées dans ma nouvelle histoire, il m’a dit: ”Ce n’est rien. Tu m’envoies des copies et moi j’adapterai mon histoire à la tienne”. Au fur et à mesure que j’avançais je lui envoyé mes planches et lui créait son scénario d'après ça, bien que ce soit très différent de ce que je faisais. Dans certains passages, je lui disais : “Attention nos personnages vont travailler pendant deux ou trois planches ensemble.”. Au fur et à mesure, il dessinait ses petits personnages, me les envoyait et Walt les redessinait sur nos planches. C'était très complexe car à l’époque il n’y avait pas de mail et toute l'électronique. Alors on faisait des photocopies que l’on envoyait par la poste. Ça nous a coûté une petite fortune en timbres mais ça a fonctionné. Pierre Seron était un virtuose. Il savait s’adapter à tout.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

La prépublication d’une telle « double histoire » dans Spirou a dû être complexe.

Justement, je me suis fâché avec la rédaction à l’époque. Je les avais prévenus que les deux histoires devaient paraître en même temps pour que les lecteurs puissent passer d’une image à l’autre, pour voir ce que disait l’une par rapport à l’autre. Ils m’ont dit que oui, mais ne l’ont pas fait. Un assistant de rédaction s’était trompé mais ne voulait pas l’admettre.

Très souvent, les militaires et les gendarmes passent pour de sombres crétins dépassés par les événements (T.7 : Les galaxiens, T.27 : Les naufragés du Chastang,…) Aviez-vous des comptes à régler avec votre premier métier ?

Non pas du tout. Il fallait bien que quelqu’un représente un peu l’autorité. Ce n’est pas bien méchant. Ils passent un peu pour des innocents, mais pas pour des salopards. Ça reste affectueux.

Avec le diptyque La caverne tibétaine et Le cristal des Atlantes sur le mythe de l’Atlantide, vous signez un scénario exigeant. Vous montrez que ce n’est pas parce qu’on s’adresse en priorité à des enfants qu’il ne faut pas les faire réfléchir. Est-ce un objectif que vous gardez en tête quand vous écrivez ?

Oui, je ne veux pas devenir bêtifiant. J’essaye toujours que les gosses posent une question à leurs parents et leur demandent des explications s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais les enfants d’aujourd’hui sont beaucoup plus délurés qu’avant, avec tout l’électronique qui les entoure.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Les naufragés du Chastang (T.27), aventure scientifique, est une bonne synthèse de l’univers du Scrameustache : un problème dans l’espace, des aliens en péril que Khéna et le Scrameustache doivent aider et qui débarquent sur terre, et des militaires hébétés. L’action se déroule autour du barrage éponyme, centre hydro-électrique corrézien existant.

J’ai des amis de longue date qui sont partis habiter à Argentat en Corrèze, non loin du barrage. Un séjour pendant huit jours dans un petit hôtel à côté de chez eux a donné naissance au scénario. En voyant le barrage, j’ai eu des idées et les ai écrites en rentrant.

Il y a de nouveau un décor réel dans Les petits gris (T.28), dont l’action se déroule à Pommerol en Drôme provençale, basé sur un schéma narratif semblable, les militaires en moins.

Pour Les petits gris, le scénario était quasiment écrit et je cherchais un endroit pour le développer. Un reportage vu à la télévision sur un médecin à la retraite qui avait retapé tout un vieux village m’a donné l’idée. On a loué une maison sur place, puis j’ai imaginé toute l’action en référence aux croquis et aux photos que j’avais faits. Je me suis bien amusé à faire cet album.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Est-ce que le fait de partir de lieux et de choses réelles apporte un plus ?

Quand on a un décor à sa disposition, ça apporte de la facilité pour évoluer.

Aventure, science et fantastique, ce sont pour vous les trois angles d’une histoire réussie ?

Oui. Pour le Scrameustache, c’est exactement ça.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Vous êtes un des derniers dinosaures de l’âge d’or. Pensez-vous que c’est parce que votre série n’est pas figée dans une époque révolue et a évolué avec la société ?

C’est fort possible. Quand j’ai commencé cette histoire, je suis allé voir Charles Dupuis et je lui ai dit que j’avais une nouvelle série à proposer. Il m’a dit : « Tâchez d’être original, parce que l’on a déjà un peu tout fait. ». Alors, j’ai dessiné trois pages et les dix suivantes au crayon. J’avais mon scénario écrit que je lui ai montré, et lui ai expliqué qu’avec mes personnages, je pouvais faire vivre des aventures dans le présent, dans le passé, dans le futur, ici sur terre ou sur une autre planète, rien n’était impossible. Il m’a répondu : « Je n’y aurais jamais pensé. Ça va faire un bel album ! ».

.jpg)

© Gos, Walt - Dupuis

Le dernier album paru à ce jour montre que le Scrameustache est une série résolument d’actualité. Cette « porte des deux mondes » est un symbole de passages de migrants. Sans qu’ils ne s’en rendent forcément compte, vous inculquez à vos lecteurs des valeurs de tolérance et de respect, voire d’œcuménisme.

C’est involontaire de ma part. Je n’ai pas fait le rapprochement. Si je l’ai fait, c’est inconsciemment.

Je suis simplement parti sur le fait que beaucoup de soleil faisait monter le taux de mélanine. La peau des Galaxiens noirs s’est adaptée au soleil. La température étant montée sur la planète de ces personnages, certains sont partis, d’autres se sont adaptés.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

En 2005, coup de théâtre, vous quittez Dupuis pour Glénat. Mais que s’est-il passé ?

C’est une longue histoire. Mon fils connaissait un journaliste chinois qui venait régulièrement en Europe. Il voulait éditer tous les Scrameustache en chinois. A eux deux ils ont monté tout un business plan pour ce marché. Différentes éditions étaient envisagées : en couleur pour les plus riches, en noir et blanc et d’autres encore avec une couverture souple bon marché. Ils avaient fait une étude de tout le marché chinois, ce qui représentait un boulot énorme. On a proposé ça chez Dupuis. Ils ont tergiversé de manière frileuse en humiliant notre correspondant chinois avec des discussions de tapis sans fin, ce qui est ne rien connaître de la mentalité d’affaire locale.

Nous nous sommes fâchés. Mon fils Walt, qui -à l'époque- n’avait pas sa langue dans sa poche, leur a fait entendre quelques bonnes vérités. Le directeur de collection a dit qu’il ne voulait plus le voir, mais qu’il me gardait moi parce que j’étais sympa. Je lui ai répondu que je refusais car nous étions deux qui ne formions qu’un. On reste ou on part. Nous sommes partis le lendemain et avons prospecté. On ne voulait pas aller au Lombard parce qu’on trouvait qu’il y avait trop d’histoires réalistes. Walt a entamé des démarches avec Glénat qui nous a dit tout suite “Bienvenue chez nous”.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Au final, on trouve le Scrameustache en Chine ?

Non, pas du tout. Notre interlocuteur a poursuivi son métier de journaliste mais s’est tourné vers d’autres types d’investissements professionnels d’après ce que je sais.

Le Scrameustache devait être le fer de lance du label Paris-Bruxelles, hébergé par Glénat. Il en est aujourd’hui le seul survivant.

Je ne connais pas toutes les différentes raisons de l’étiolement de cette collection. J'apprécie Jacques Glénat. Il est très sympa et maintenant sa fille Manon va reprendre la direction d’édition. Son autre fille va reprendre la logistique d’après ce que je sais.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

On ne peut pas dire que Glénat fasse le moindre effort pour mettre la série en évidence. Ne regrettez-vous pas aujourd’hui de ne pas avoir une belle série en intégrale dans la collection Dupuis patrimoine ?

On parle de moi dans les albums de la collection Dupuis patrimoine, c’est déjà une chose. Mais une édition en intégrale ne m’enchante pas. Il y a minimum trois albums dans un volume. Parfois, vous touchez à peu près en droits d’auteur l’équivalent de ce que vous touchez pour un album classique. C’est l’éditeur qui empoche la différence.

Les lecteurs prennent l’habitude d’acheter des intégrales et n’achètent plus les albums individuels. Si je donne mon accord pour une édition en intégrale, on ne vendra plus les autres. Je travaille pour les enfants. Lire une intégrale pour eux, c’est comme soulever un sac de dix kilos de patates.

Roger Leloup a embarqué Yoko Tsuno dans une grande histoire composée en fait de deux parties indépendantes d’une trentaine de planches car il avait peur de ne pas arriver au bout. Raoul Cauvin vient d’annoncer qu’il arrêtait le scénario des Tuniques bleues. Vit-on la fin d’une époque ?

Malheureusement, je crois que oui. Par exemple, dans le journal Spirou, il y a un tas de gars qui travaillent mais je n’en connais que trois qui font vraiment du bon travail. Tous les autres font du boulot de fanzines. Mais quand on sait combien on les paye, ce n’est pas étonnant. Nous, en faisant avec soin, une planche à une planche et demie par semaine, on arrivait au bout du mois en pouvant vivre avec notre travail. De nos jours, pour vivre, les jeunes doivent faire au moins trois planches. Ils ne peuvent pas y consacrer beaucoup de temps, ce qui s’en ressent dans la qualité du travail.

Le Scrameustache est l’une des créations les plus originales en bande dessinée. Il a encore un potentiel certain qui ne demande qu’à être lu par les nouvelles générations. Y a-t-il encore des enfants qui découvrent la série avec les nouveautés ?

Je ne saurais pas dire. La plupart de mes jeunes lecteurs sont des gens qui ont maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d’années, et qui ont passé la collection à leurs enfants. Alors, une fois qu’ils ont commencé, ils accrochent et ils continuent. C’est plutôt par les parents que ça se fait.

.jpg)

© Gos, Walt - Glénat

Qu’en est-il du projet de dessins animés du Scrameustache que l’on nous promet depuis 2016 ?

Il était bien avancé. Le producteur qui avait monté ce projet a eu un enfant gravement malade. Il a alors mis toute son énergie pour s’occuper de cet enfant et il a eu raison. De ce fait, il a fait faillite. C’est très dommage car le projet était prometteur.

Je n’ai jamais eu de pot dans ce domaine. Quand j’étais chez Dupuis, le directeur commercial me disait qu’ils travaillaient sur les dessins animés des Schtroumpfs et que pour mes personnages il faudrait attendre. Après, il y avait autre chose. Un gars m’avait dit : « Vous les suivants des grands seigneurs de la BD, vous êtes des sacrifiés. ». Il y avait Franquin, Peyo, Roba, Tillieux dont on s’occupait. On arrivait juste derrière et on nous disait de patienter. Puis, une troisième génération est arrivée avec des gars plus jeunes et on s’est tout de suite occupés d’eux. Le rédacteur en chef de Spirou se trouvait plus en relation avec les troisièmes qu’avec les deuxièmes. On avait des antécédents avec la maison, tandis que les nouveaux venus étaient bien obligés de marcher comme on leur disait.

Une adaptation en live comme l’a fait Alain Chabat avec le Marsupilami vous séduirait-elle ?

Ah, oui, peut-être...

Lire un nouveau Scrameustache, c’est comme lire un nouveau Natacha, un nouveau tuniques bleues,… C’est une délicieuse madeleine qui revient en bouche. Avez-vous conscience, lors de séances de dédicaces par exemple, de l’effet que vous faites sur les lecteurs maintenant quadras ?

Oui. Je ne fais plus beaucoup de séances de dédicaces avec la santé de ma femme, mais je vais tout de même tous les ans au salon de la BD à Bruxelles. Il y a des gens qui viennent de partout, d’Allemagne, de France, du Luxembourg, qui ont 45, 50, 60 ans, qui continuent d’acheter la série et qui en sont toujours friands. Ils ont l’impression de commettre une faute s’ils n’achètent pas la suite de ce qu’ils ont. Et c’est tant mieux pour moi, d’ailleurs. Ha ha ! Mais il faut être honnête, la vente de BD a fortement diminué.

.jpg)

© Gos - Glénat

Que nous réserve le prochain album ?

Là, ça va être une surprise. Khéna et Scrameustache, qui sont avec une petite gamine, commettent une imprudence. Ils sont embarqués dans un ovni qui appartient à des êtres venus sur terre pour chercher des plantes médicinales parce que leur médecine ne convient pas à tout le monde. Ils repartent avec eux. Ils demandent à faire demi-tour, mais trop tard. Ils sont entrés dans un vortex et partis jusqu'à la destination finale. Mais ils leur promettent de les ramener le lendemain une demi-heure après leur départ. En attendant, Khéna et sa compagne de voyage vont découvrir là- bas un monde qu’ils ne connaissent pas … Mais je ne vais pas tout spoiler !

Ça va être surprenant, d’autant plus que, je ne l’ai jamais fait, mais je vais tuer un personnage annexe pour mettre un peu plus d’action dans l’histoire.

(à suivre...)

Entretien réalisé par Laurent Lafourcade

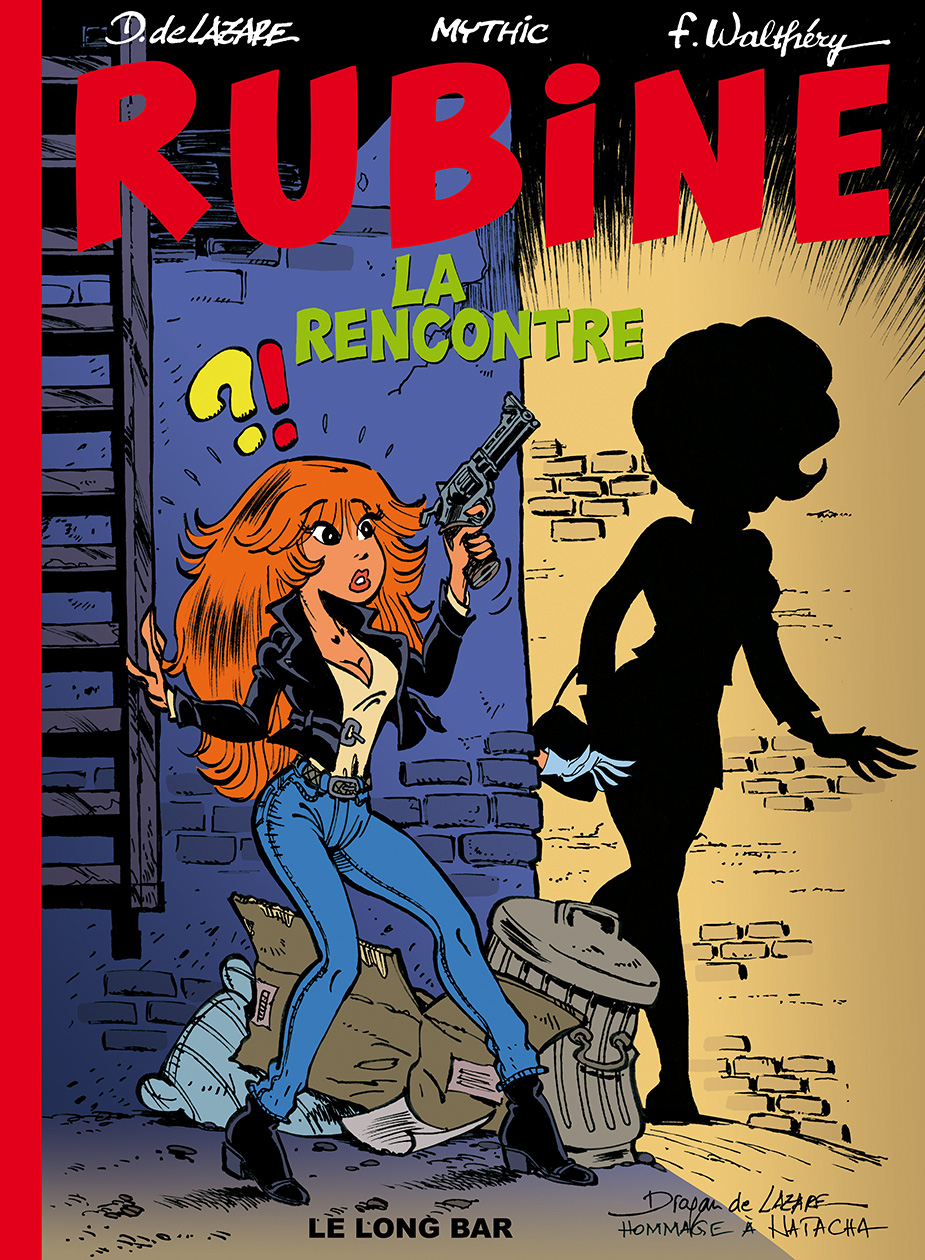

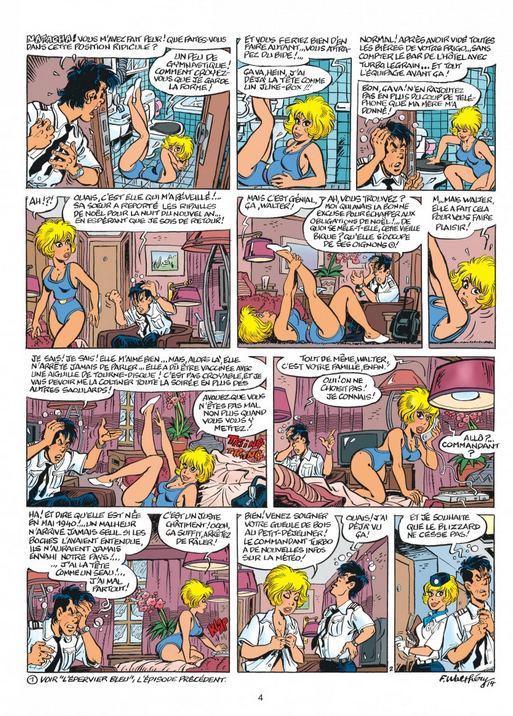

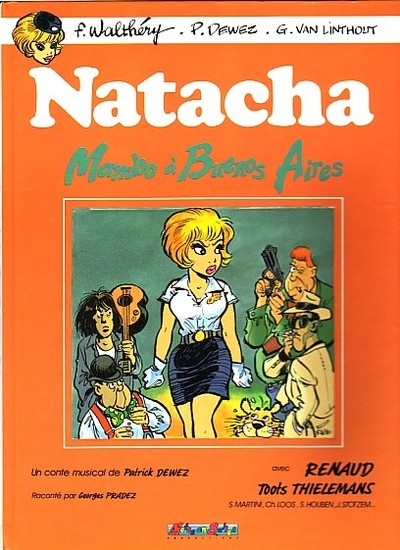

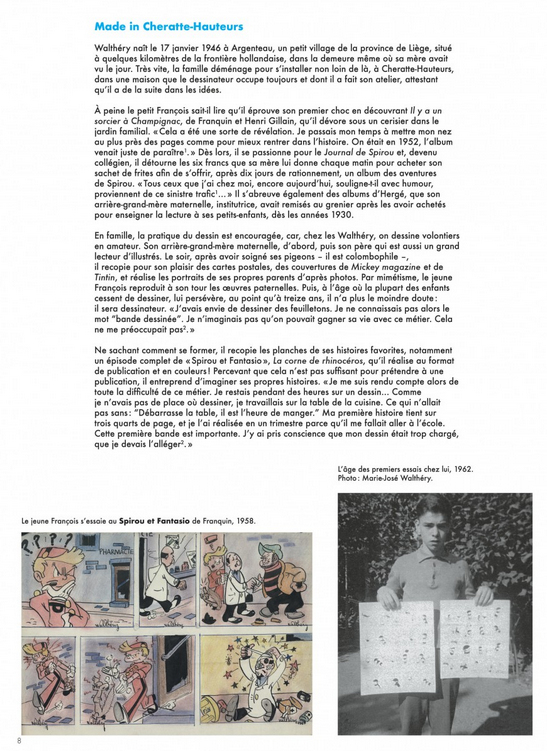

2019 commence en fanfare pour le petit monde impérissable et toujours aussi attrayants de François Walthéry. Un gros pavé, le premier d’une collection déjà incontournable, Une vie en dessins, vient de sortir faisant la part belle à ce grand bonhomme du Neuvième Art et de la vie liégeoise. L’occasion de revisiter son oeuvre, de la visiter et mieux la comprendre accompagné du maître, page après page. On en reparlera, avec une interview.

Parallèlement, deux de ses amis et collaborateurs de longue date, Dragan de Lazare et Gilson, livrent une compilation de pastiche et de parodie réunissant pour le plus grand plaisir des lecteurs Rubine et Natacha. Deux héroïnes emblématiques traitées avec respect et emmenées dans différents univers pour profiter de l’occasion pour rendre aussi hommage à quelques autres grands maîtres de cet Art. Hommage Collatéral, un album pour lequel nous avons collaboré à la finition en réalisant une interview des deux auteurs, en fin d’album. En voici des morceaux choisis à lire en intégrale dans l'album si vous le possédez déjà.

Mais avant toute chose, un petit mot d’explication sur le cadre dans lequel paraît cet album. Derrière cette initiative, on trouve un duo de créatifs, Olivier Ghys et Michèle Lahaye, passés en 2018 par le programme reStart de Beci, qui accompagne les entrepreneurs ayant fait faillite. Né de la solidarité des temps difficiles, le tandem a pensé à un concept simple pour retrouver du travail : un contrat d’emploi via la Smart pour promouvoir les artistes, leurs œuvres et le patrimoine culturel. C’est ainsi qu’est née ABA ASBL, dont la première initiative est donc cet album, « Hommage collatéral », commis par un collectif de dessinateurs dont Walthéry himself, mais surtout Dragan De Lazare et Gilson, pour ne citer qu’eux.

Bonjour à tous les deux. Vous voilà bien accompagnés. Rubine, Natacha, on ne s’en lasse jamais ?

Dragan De Lazare : Non jamais, des belles filles comme ça, on en redemande. Et pas que nous, il n’y a qu’à voir les files d’attente en dédicace.

Gilson : C’est comme manger ou boire, c’est vital (rires).

Cela fait longtemps que vous collaborez avec François Walthéry, comment est-il au travail ? On a souvent l’image de la BD de papa avec des ateliers et des studios d’auteurs stakhanovistes. J’imagine que ce n’est pas le cas avec François ?

Dragan : Du tout. Travailler avec François est un vrai plaisir. Je n’ai malheureusement pas vraiment eu l’occasion d’être à ses côtés, dans son atelier, comme lui à ses débuts dans celui de Peyo, car à l’époque où j’ai commencé Rubine, en 1991, François avait des soucis de santé, notamment un problème avec son pouce à la main droite. Il n’a pas pu dessiner pendant près d’un an. Et surtout j’habitais Paris et lui à Cheratte. Heureusement, la Poste a très bien fait son travail. Je lui envoyais les crayonnés, François corrigeait ce qui n’allait pas puis me renvoyait les planches, et je faisais l’encrage. Il était toujours très, très délicat lorsqu’il fallait corriger quelque chose. C’était fait avec une gentillesse inouïe. La plupart du temps c’était pour ajouter du mouvement, car le fait de travailler avec un si grand maître de la BD, qui a bercé mon enfance, me rendait assez coincé à l’époque, je dois l’avouer.

© Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf

Avec ces fausses couvertures, vous réalisez le rêve de beaucoup : une aventure commune de ces deux dames parmi les plus adulées du Neuvième Art. Vous en avez rêvé aussi ?

Dragan : Exactement, je crois que tous les fans de l’univers Walthéry ont rêvé de voir ce magnifique duo de choc ensemble. Il m’est, ma foi, arrivé de glisser Natacha par-ci, par là dans les albums de Rubine, Mais c’était un petit clin d’œil amical c’est tout. Ce que nous avons fait avec Bruno et François dans ce livre est vraiment un vieux fantasme qui se réalise enfin.

Au fond, y’a-t-il une bible Walthéry qui dit ce qu’on peut faire ou pas ? Déshabiller mais pas trop ses héroïnes ?

Dragan : Non ça n’existe pas, mais le respect des personnages tels qu’ils sont dans les album nous oblige à rester dans une limite disons « tout public » avec, bien sûr, un peu plus de liberté quand même… mais sans jamais dépasser celle du bon goût et surtout pas sortir du cadre de la beauté. On les aime trop.

© Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf

À quoi faut-il penser quand on fait une couverture, qu’elle soit fausse ou réelle ?

Dragan : À se faire plaisir surtout. Ce plaisir déteint sur les lecteurs. Et croyez-moi c’était le cas avec chacune d’entre elles. Nous avons tous lu beaucoup de bandes dessinées étant enfants et ces histoires ont aidé à développer notre imaginaire. Une fois arrivé dans le métier, on a su et enfin pu dessiner ses rêves d’enfant, entre autres, des couvertures qui n’ont jamais existé, sauf dans notre imagination, mais dont certaines aurait pu réellement exister. Elles sont tellement poignantes qu’en les voyant on regrette presque qu’il n’y ait pas un livre derrière certaines d’entre elles, tellement on aimerait l’ouvrir et plonger dans l’histoire.

Gilson : Une couverture est une invitation lancée au lecteur. La vitrine de ce qu’il va découvrir à l’intérieur de l’album. Elle évoque l’histoire dans laquelle il se plongera au fil des pages. Dans le cas de figure qui nous intéresse ici, nous allons plus loin en lui proposant quelque chose de totalement imaginaire comme le dit Dragan. Car bien entendu, le contenu n’existe pas. Et quoi de plus grisant du susciter l’imagination collective.

Pour les albums classiques, les auteurs ont l’habitude de faire beaucoup de tests et croquis pour arriver à la « bonne » couverture qui va attirer le regard. Quand on se lance dans la parodie, c’est aussi le cas ?

Dragan : Absolument, tout le travail est pareil. Le but, justement, est de réussir à créer une couverture qui donne envie, une couverture qui déjà nous plaît à nous, en la faisant et qui réveillera des sentiments chez tous ces nostalgiques de la bonne bédé classique qu’on dévorait, enfants, dans nos journaux favoris. Bien sûr, lorsqu’on s’inspire d’une couverture existante certains éléments sont déjà en place, de ce point de vue-là, la tâche est plus simple. Mais d’un point de vue technique, le travail est identique à celui fourni pour une vraie couverture d’album. Une fois qu’on a l’idée il faut faire des croquis puis le dessin définitif, l’encrage et enfin la couleur.

Gilson : Et je dirais même plus : c’est un travail encore plus pointu car l’erreur, je dirais, n’est pas permise. Un hommage ou un pastiche se doit d’être respectueux des personnages originaux. C’est aussi un travail de recherches et de documentation souvent fastidieux mais ô combien passionnant tout de même.

D’ailleurs, dans cet album, on trouve aussi des couvertures inédites, non-retenues pour des albums de Rubine. Pourquoi, Dragan ?

Dragan : Pour la simple raison qu’à l’époque, Yves Sente, le rédac-chef aux éditions du Lombard, me demandait de créer trois proposition de couvertures différentes pour chaque nouvel album. Il ne s’agissait bien sûr pas de dessin définitifs, mais plutôt de mise en place et de crayonnés plus ou moins poussés. Comme je m’investissais vraiment dans l’idée de chacune d’entre elles, mais que les trois ne pouvant être choisies, il m’en restait forcément deux jamais réalisées dans les fardes. Et bien là, j’en ai profité et certaines sont enfin devenues de vrais couverture alternative de mes albums parus il y a 25-30 ans.

C’est important de ne pas verser dans le too much, non ?

Dragan : Ah oui, très important. En faire trop est pire que pas assez. Le pas assez laisse encore de la place pour le désir, par contre le too much – donne la nausée.

Gilson : Moi je devrais en faire trop car je n’en fais pas assez (rires).

Une première version non-retenue de Kong Kong le gorille a très bonne mine

Premier essais pour l'album © Gilson

Et de dessiner à la manière de François là où vous avez une large palette de styles différents ?

Dragan : Croyez-moi ce que je fais est LOIN, même très loin du style Walthery. Son style est inégalable. C’est un virtuose qui a une facilité désarmante à faire des choses magnifiques. Chez lui, chaque trait chante, cela bouge de l’intérieur. Je ne me lasserai jamais de regarder encore et encore ces planches incroyables du « 13ème apôtre » de « La mémoire de métal » ou d’ « Un Trône pour Natacha ». Oui j’ai d’autres styles, si on peut dire cela comme ça, c’est un mélange de tout ce que j’ai aimé, de ce que je suis et surtout… de toutes mes imperfections.

Gilson : Je rejoins ce que dit Dragan. Cela dit, il n’y a qu’une personne au monde capable de faire du Walthery et c’est Walthery lui-même. On peut s’approcher du style, oui, mais arriver à confondre non. C’est impossible. Et croyez-moi, pour avoir vu François réaliser devant moi des merveilles à la mine de plomb, il me faudrait bien deux vies pour arriver à une telle maîtrise.

Êtes-vous perfectionnistes ?

Dragan : Ahahahahaha. Je dirais plutôt que je ne suis jamais satisfait de ce qui sort sous ma main. Donc faut gommer, recommencer puis encore re-gommer. Puis lorsque je ne m’y retrouve plus dans tous mes traits, je reprends le dessin à la table lumineuse et hop, c’est reparti…. Lorsque je n’en peux plus… j’abandonne. Et c’est ce que j’ai abandonné que le public voit publié. Mais ça ne veut pas dire que j’en suis content, oh non…

Gilson : Dragan est un Stakanoviste (rires) En fait, je suis paradoxal. Je suis entre guillemets perfectionniste mais doublé d’une indécrottable feignasserie si je puis utiliser ce néologisme. Dès lors il s’agit toujours d’une suite de compromis et de conflits intérieurs. Je dirais qu’être satisfait rapidement de son œuvre est une grosse erreur. Ce que je fais souvent, je laisse « reposer » comme on dit dans le métier. Ensuite quelques jours plus tard je ressors le dessin du tiroir et comment dire ?… je le déchire souvent et recommence en éructant des borborygmes et autre vociférations (rires).

Une première version non-retenue pour un hommage à Tembo Tabou

Scène coupée au montage © Gilson

Il y a le dessin mais aussi les couleurs de Renaud Mangeat qui retrouve les couleurs qui ont tant donné de peps aux albums de ces héroïnes. Lui aussi est passionné ?

Dragan : Oui, et ça se ressent dans ses mises en couleurs. Renaud a fait du très, très beau boulot. Il sent très bien les couleurs, les gammes et il sait créer une ambiance. C’est le plus important pour un coloriste. Il a mis en couleur la couverture principale du livre, les couvertures de François et certaines des couvertures de Bruno Gilson. En ce qui concerne les miennes, je me suis fait le plaisir de tout faire moi-même. Ça m’a beaucoup amusé, alors que d’habitude la mise en couleur ce n’est pas ce que je préfère, c’est très long et surtout fatiguant.

© Dragan de Lazare

Elle vous manque ? Vous aimeriez lui donner une nouvelle aventure ?

Dragan : Rubine? Elle ne me manque pas du tout, je la dessine tous les jours (rires). On m’en demande tout le temps, au point qu’elle ne me laisse jamais chômer. Une nouvelle aventure ? Qui sait ? Je constate surtout que même si la série est arrêtée depuis un moment déjà, la belle Rubine a encore un grand nombre fans. J’ai ouï dire que quelque chose se tramait du côté Mythic – Di Sano…. On attend avec impatience de voir.

Oui, même si plus aucun album ne sort pour Rubine, le public est toujours là au rendez-vous, aux séances de dédicaces notamment. Un personnage culte, intemporel ? Et pourtant délicieusement vintage ?

Dragan : Vous savez les belles filles c’est intemporel. On en veut toujours, encore et encore, et cela ne s’arrange pas avec l’âge (rires).

Une deuxième scène coupée au montage © Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf

Et même si Rubine, et Natacha aussi, ne connaissent plus autant d’aventures que le voudraient les lecteurs, vos couvertures, une seule image par page, n’est-ce pas le meilleur moyen pour raviver l’imaginaire du lecteur et le pousser à créer ses propres histoires ?

Dragan : Certainement. Vous savez, nous aussi ça a commencé comme un petit jeu anodin. On faisait des dessins clins d’œil à notre ami François et ensuite on en a refait pour faire plaisir à des amis, puis ça nous a bien plu et donné d’autres idées… Finalement le battement d’ailes du papillon est devenu ouragan. Et a un moment on s’est dit, pourquoi ne pas les montrer à tout le monde. J’espère que les lecteurs y prendront autant de plaisir que nous.

Un extrait de l'album de Dragan de Lazare

Gilson : C’est vrai, nous nous sommes bien amusés. Réunir ces petites calembredaines en un recueil est en quelque sorte une suite logique. À tel point que nous nous sommes attelés immédiatement à la conception d’un tome 2.

Vintage mais pas nunuche, à l’heure des mouvements metoo et de la révolte des femmes contre le sexisme et un certain paternalisme, Rubine et Natacha pourraient être les égéries de ces mouvements, sexy mais pas folles les guêpes !

Dragan : Je ne veux surtout pas partir dans la politique, mais tous ces mouvements qu’ils soient féministe ou autres m’ennuient profondément. Ils sont le plus souvent imposés aux femmes pour des intérêts de petits groupuscules qui les utilisent pour finalement mieux les exploiter… les hommes comme les femmes… Il est aujourd’hui bien connu que la « libération » de la femme n’est pas apparu pour aider les femmes, mais pour doubler le nombre d’ouvriers sur le marché du travail et donc baisser les salaires, donc pour aider le patronat, pas les pauvres bougres. On a dit à une femme qu’elle est « libre » si elle passe sa journée à trimer pour un patron au lieu de s’occuper de ceux qu’elle aime, de ses enfants, de sa famille. Chaque femme qui réfléchit et qui n’est pas manipulée est consciente de cela. Pour être franc, je ne crois pas que les héroïnes de BD sont des modèles sociaux-culturels. C’est de la détente, une évasion et du plaisir, et ça s’arrête là.

Comment expliquez-vous que ces femmes de papier aient toujours autant de succès, telles des madeleines de Proust ? C’est le génie de François ?

Dragan : Absolument, il a ouvert les portails d’un univers fantastique qui crée un dépaysement, nous fait oublier nos soucis, nous entraîne dans le rêve, l’aventure et la bonne humeur. Lorsque on est amateur de bonne BD, que peut-on demander de plus. Merci monsieur François !

Un ex-libris pour le champagne Vautrain © Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf

Et même si Rubine, et Natacha aussi, ne connaissent plus autant d’aventures que le voudraient les lecteurs, vos couvertures, une seule image par page, n’est-ce pas le meilleur moyen pour raviver l’imaginaire du lecteur et le pousser à créer ses propres histoires ?

Dragan : Certainement. Vous savez, nous aussi ça a commencé comme un petit jeu anodin. On faisait des dessins clins d’œil à notre ami François et ensuite on en a refait pour faire plaisir à des amis, puis ça nous a bien plu et donné d’autres idées… Finalement le battement d’ailes du papillon est devenu ouragan. Et a un moment on s’est dit, pourquoi ne pas les montrer à tout le monde. J’espère que les lecteurs y prendront autant de plaisir que nous.

Gilson : Si je ne m’abuse, c’est la première héroine du genre qui à été créée à l’époque. Elle a traversé les âges et se porte très bien pour une femme d’à peu près 49 ans hahaha ! Et puis il n’y a qu’à voir le public toujours aussi émerveillé et ce quelques soit les générations.

Comment expliquez-vous que ces femmes de papier aient toujours autant de succès, telles des madeleines de Proust ? C’est le génie de François ?

Dragan : Absolument, il a ouvert les portails d’un univers fantastique qui crée un dépaysement, nous fait oublier nos soucis, nous entraîne dans le rêve, l’aventure et la bonne humeur. Lorsque on est amateur de bonne BD, que peut-on demander de plus. Merci monsieur François !

© Gilson/De Lazare / Walthéry chez Bardaf

Gilson : Si je ne m’abuse, c’est la première héroine du genre qui à été créée à l’époque. Elle a traversé les âges et se porte très bien pour une femme d’à peu près 49 ans hahaha ! Et puis il n’y a qu’à voir le public toujours aussi émerveillé et ce quelques soit les générations.

Avec vraiment un style qui tranche par rapport aux BD’s d’hommes ? Une woman touch salvatrice dans une BD souvent trop dédiée aux héros masculins et où les femmes sont repoussées aux seconds-rôles ? Walthéry a ouvert la porte à une certaine égalité ?

Dragan : Égalité ? Vous me faites rire. Les femmes ont tellement davantage sur les hommes que je me demande ce qu’elles veulent de plus. Elles sont si belles, charmantes, mignonnes, en un mot : irrésistibles… Une femme attire cent fois plus l’attention qu’un homme. Non mais vraiment… de quelle égalité parlez-vous ? Si dans le temps il n’y avait pas tellement de héroïnes dans les BD, c’est que tout simplement on respectait trop la femme pour la caricaturer. Il a fallu au 9ème art le talent d’un François Walthéry pour enfin montrer que l’on pouvait dire aux femmes qu’on les adore même dessinées, même en papier.

L’efficacité du dessin de François, comment l’expliquez-vous ?

Dragan : Si je pouvais l’expliquer je serais sûrement capable de dessiner comme lui, mais malheureusement cela reste encore un grand mystère pour moi aussi. Voilà 40 ans que je dessine en essayant de comprendre comment ont fait les grands maîtres, et à chaque fois que je crois avoir saisi un petit quelque chose, vite je me rends compte que ce n’était qu’une chimère. Dieu donne a ceux que Lui a choisi.

Gilson : ça ne s’explique pas en fait. Mais…ça reste du travail, grand maître ou pas nous ne sommes pas des androïdes.

Dans l’univers Walthéry, quelle est votre couverture préférée ? Et votre aventure ? Pourquoi ?

Dragan : Ma couverture préférée ce n’est pas celle d’un de ses albums, mais une des premières que j’ai jamais découverte, dans Spirou. D’ailleurs elle apparaît dans ce livre en version Rubine à la place de Natacha avec un revolver sur les toits humides. C’est une couverture du journal Spirou datant de 1973.

Cette couverture m’a fait tant rêver. J’imaginais toute la ville, en bas, les gens dans les immeubles avoisinants qui regardent cette fille magnifique en mini-jupe sur leurs toits… puis cette pluie qui donne une ambiance irréelle. À mon humble avis, c’est une des plus belles couvertures de Spirou de tous les temps. Mes aventures de Natacha préférées sont les albums allant de la « Mémoire de métal » à « L’île d’outre monde », ce sont les plus belles aventures, puis surtout parmi elles, il a celles écrites par Maurice Tillieux…. que dire de plus. Si vous n’avez pas grandi avec ça… il vous manque une CASE! (rires).

Gilson : « Les machines incertaines », Je suis féru de science-fiction et celle-ci me parle plus que les autres par définition. Et puis elle réunit les talents de Walthery et Jidéhem ce qui n’est pas rien.

La parodie, est-ce un art facile ou plutôt difficile, finalement ?

Dragan : Les deux, et je m’explique. Avec la parodie on peut très facilement glisser dans le banal, le facile, le vulgaire. Par contre lorsqu’on fait ça vraiment avec amour, passion et tendresse, cela peut donner des résultats magnifiques. Lors de la réalisation de ces couvertures, le fait de sentir l’enfant en moi se réjouir, comme je me réjouissais il y a plus de 40 ans en recevant mon Journal de Spirou hebdomadaire, me rassure que j’ai réussi à y mettre tout mon coeur.

Gilson : comme c’est bien dit (rires). Dans mon cas l’exercice fut certes difficile du point de vue technique. Je n’ai jamais eu l’occasion de travailler sur les personnages de Walthery d’une manière intensive comme on le fait pour un album entier. Il m’a fallu une grande rigueur et pas mal de concentration. Pour le reste, oui c’est le cœur qui s’est exprimé avant tout.

Au fil de vos couvertures, on voit que Rubine comme Natacha sont tout-terrain, elles vont dans l’espace, affrontent des monstres, se retrouvent sur un sous-marin… C’est important de laisser évoluer les personnages dans des milieux où on ne les attend pas forcément ?

Dragan : Oui, c’est le but premier de l’aventure, mais dans ce cas précis, celui de ces couvertures c’est surtout le fait qu’on a voulu rendre hommage à des univers très différent, d’abord à d’autres auteurs et héros de bédé, mais aussi de cinéma et dont le cadre n’est pas toujours forcément lié à l’ambiance dans lesquelles évoluent Natacha et Rubine d’habitude.

© Walthéry chez Dupuis

Y’a-t-il une histoire que vous regrettez que François n’ait pas faite

Dragan : Oh oui ! Une histoire passionnante que j’ai écrite moi-même. (rires)

Gilson : Hmm, un troisième vieux bleu… non je plaisante (rires)

Y compris ailleurs que dans la BD. On ne compte plus les ex-libris, portfolio, objets dérivés auxquels ont donné lieu les albums de Walthéry. Natacha et Rubine ont dépassé leurs albums, sont vraiment devenues des icônes quasi de chair et d’os ?

Dragan : Vous avez raison, et pas uniquement en papier… il n’y a qu’à voir les figurines…. Elles sont de plus en plus grandes. Et là, finalement il y a une Natacha grandeur nature ! Une vrai « petite » perle ! Bon, moi j’attends quand même celle en chair et en os! Vu comment ça évolue, c’est sûrement pour très bientôt.

En tout cas, c’est aussi un jeu de titraille et de textes, trouvez un minimum de bons mots et leurs donner le style des albums, des films auxquels ils font référence. Pas évident ?

Dragan : C’est très facile quand vous êtes inspirés, et surtout amusant, mais des fois ça ne vient pas du tout et je veux justement profiter de cette occasion pour vous dire qu’un grand nombre de titres de ce recueil ont été trouvés par mes amis Dominique Léonard et Bruno Gilson, qui sont de vraies sources d’idées. Je leur dis un grand merci.

Gilson : Pour moi, jouer avec les mots est un pécher mignon, une marotte, quasiment une passion. Il ne se passe pas un jour sans que je détourne quoi que ce soit en une sorte de calembour ou d’à peu près. Mais rassurez-vous je sais quand je dois m’arrêter (rires).

Plus qu’un hommage parodique et bienveillant au monde de Walthéry, vous l’emmenez voir d’autres grands maîtres E.P. Jacobs, Tillieux, Vampirella, du Kox aussi, de la s-f des 50’s et au magazine Spirou, surtout. L’un ne va pas sans les autres ?

Dragan : Bien sûr, c’est un amalgame de bons souvenirs qui a enfanté cet ouvrage. On aurait tant aimé pouvoir dire sans arrêt merci à tous ceux qui nous ont donné tant de bonheur durant notre enfance. Mais la liste est bien longue …nous n’avons que commencé à rendre hommage à certains d’entre eux, mais il y en a tant d’autres. Il nous faut un tome 2 très vite (rires).

Outre ces anciens, dans la jeune génération, certains se réclament de Walthéry ? On le perçoit dans leur style, leur humour ?

Dragan : L’influence est naturelle, tous les grands artistes laissent des traces profondes et marquent les jeunes qui débutent. Certains, comme Franquin, Hergé, Peyo, Macherot, Goscinny, Tillieux, Walthéry et d’autres géants de la BD le feront toujours. Leur héritage est sublime et incontournable. On a une chance énorme de les avoir. On peut y puiser sans arrêt, et je suis sûr que l’on devrait le faire beaucoup plus, s’il y a une crise dans le monde du 9eme art, c’est bien par ce que l’on a un peu oublié ces sources.

Original extrait de l'album © Gilson

Cet album sort chez Bardaf, en auto-édition, si je ne me trompe ? Les maisons d’édition classiques ne sont pas friandes de ce genre d’exercice ?

Dragan : Je laisse Bruno répondre à cette question, car c’est lui qui s’occupe de tout cela.

Gilson : Cette fois il ne s’agit pas d’auto-édition mais d’une véritable structure qu’il serait bien long et complexe à décrire ici. Et en effet les majors ne sont pas friandes de cet exercice. Mais je pense que cela va évoluer. Nombre d’auteurs confirmés issus de grandes maisons se tournent eux-mêmes et de plus en plus vers l’auto-édition. Je pense personnellement que c’est en quelques sorte l’avenir de la BD car cela donne entre autre aux jeunes auteurs, plus de possibilités et de chances d’éditer en album leurs productions via notamment les sites de financement participatifs de plus en plus nombreux sur le web.

Quels sont vos projets ? Encore et toujours du Walthéry ? Cat, pour vous Dragan ? Et un petit indien, Tatanka, pour vous Bruno ? D’autres choses ?