Flux RSS

Flux RSS

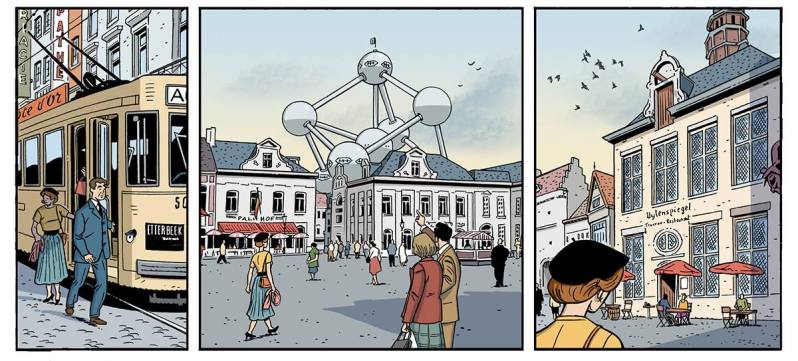

Quand Bruxelles a rayonné au firmament de la modernité mondiale de l’époque, il était déjà là, unissant ses neuf boules comme l’événement fédérait les peuples. Quand Bruxelles est tombée sous les coups haineux et déboussolés de terroristes, on s’en est servi plus que jamais comme d’un symbole, aux côtés du Manneken Pis. Le temps est passé, les décennies aussi, pourtant l’Atomium est toujours bien en place et n’a jamais perdu la boule, imposant et identitaire, même si les plus jeunes ont peut-être oublié ce que ce monstre d’acier représente. Le hasard, la passion et l’envie faisant souvent bien les choses, pile pour l’anniversaire, Patrick Weber et Baudouin Deville font revivre cette époque faste, quand Bruxelles brusselait, dans une oeuvre précise et documentée qui fait aussi figure de thriller d’espionnage bien rodé. Rencontre avec Baudouin Deville, un dessinateur passionné d’une ligne claire et néanmoins atomique. Inoxydable.

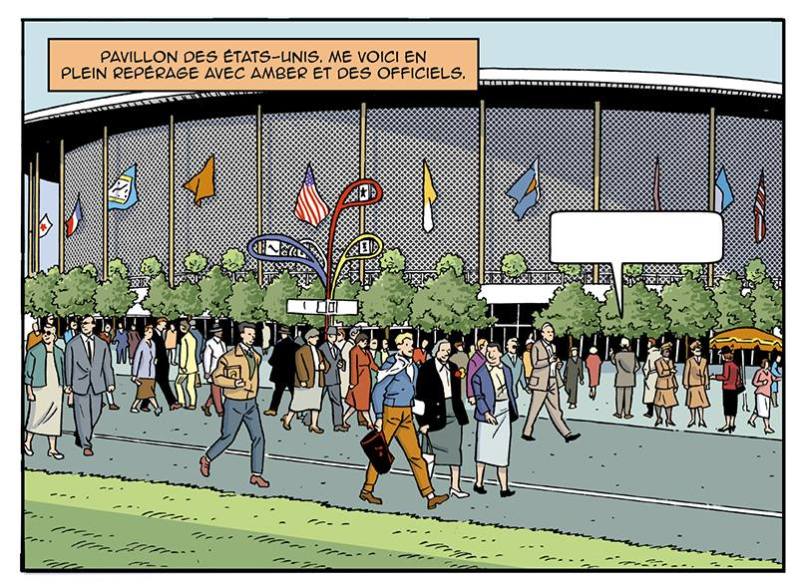

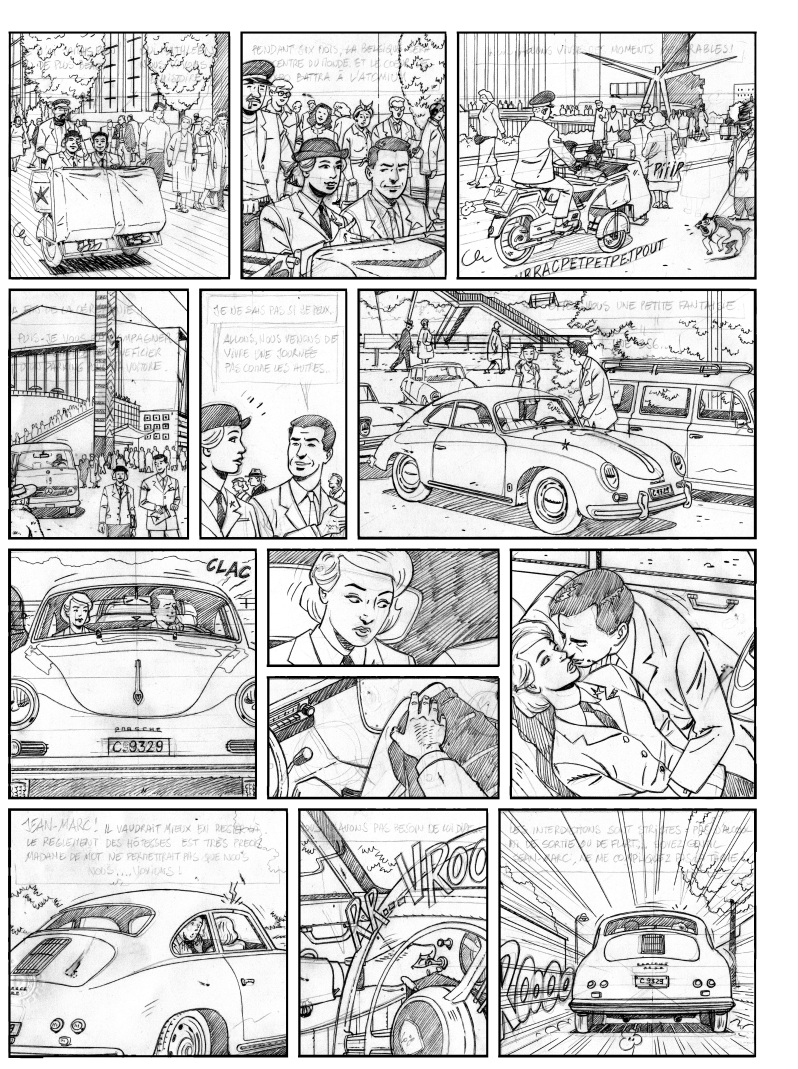

© Weber/Deville chez Anspach

Bonjour Baudouin, c’est un grand coup que vous avez réussi avec Patrick Weber et le nouveau venu dans l’édition (mais pas dans le monde de la BD) Nicolas Anspach : Sourire 58 qui fait revivre l’ambiance de l’exposition universelle bruxelloise de 58. Mais, dites donc, ce n’est pas la première fois que vous utilisez l’Atomium !

C’est vrai, il y avait eu Atomium 58, en 1984, autant dire au siècle passé. La vérité, c’est que monument m’a toujours fasciné. Encore aujourd’hui, quand je passe en dessous, écrasé par cette masse de métal suspendue, je me dis que c’est un bien beau rêve d’architecte.

© Baudouin Deville

© Weber/Deville

© Weber/Deville chez Anspach

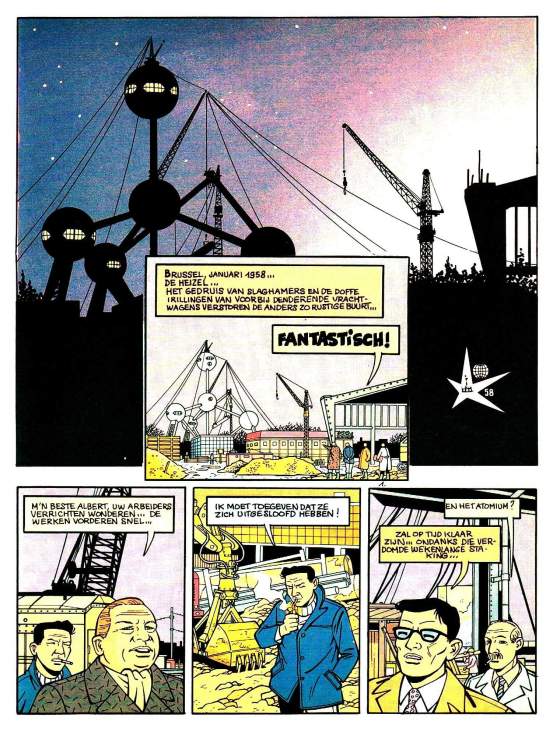

Si on pousse le jeu des comparaisons entre ces deux albums séparés de 35 ans, il est curieux de constater que tous deux commencent par des planches d’ouverture similaires : les travaux, l’ambiance crasseuse de la création et un goût de mystère, déjà, qui sera exploité de manières très différentes dans les deux histoires.

C’est vrai, je n’avais pas fait le rapprochement, jusqu’ici. En tout cas, je pense qu’il y a quelque part un héritage des films d’époque. Puis, si je suis fasciné par le monument terminé, il en va de même pour la vision, éphémère là, de sa construction. Avec ces câbles agrippés, cette toile d’araignée, ça a de quoi marquer ! Il y a quelque chose d’une atmosphère fantomatique, d’un zeste de science-fiction. Je regrette qu’avec Patrick Weber, on n’ait pas pu évoluer un peu plus au milieu de ces grands travaux.

© Weber/Deville

Peut-être une prochaine fois, ne dit-on pas « jamais deux sans trois »?

La construction de l’Atomium fut fascinante. Il suffit de regarder le film n/b qui a été tourné à cette époque. À refaire, je consacrerais au moins un album là-dessus. Avec des ambiances nocturnes et un Atomium en partie construit, sorte de monstre de métal bardé de câbles en tous sens… J’aimerais y revenir, tout n’a pas été dit! Cela peut donner des ambiances terribles! Un polar noir…

Cela dit, l’Atomium ne vous a pas quitté d’une semelle !

En effet, graphiste de formation, cela fait des années que je travaille pour différentes entreprises (du print et du web) avec mon site http://www.traits.be. Un de mes clients est l’Atomium et son équipe m’a demandé de travailler sur une ligne de produits. J’ai dessiné un visuel qui a été appliqué sur une trentaine d’objets. Actuellement, je ne travaille plus pour eux. La collection est terminée.

© Baudouin Deville

Mais, de là est venue l’idée de faire une BD sur le sujet car en travaillant sur ces produits, je me suis rendu compte que, s’il y avait des livres, il manquait un album de bande dessinée s’intéressant à cette époque magique. J’ai mûri cette idée et c’est Nicolas Anspach qui m’a fait rencontrer un historien. En l’occurrence, Patrick Weber. Les discussions ont fait germer l’idée de cette histoire. Il n’y avait plus qu’à… sauf qu’un autre souci a bien vite surgi : l’exploitation de l’image de ce monument. Rien n’est gratuit mais on a trouvé un accord.

© Weber/Deville chez Anspach

La convention signée, on a pu se mettre au travail tout en mettant au point un plan pour que le bouquin sorte de l’anonymat et réunir les fonds nous permettant de sortir cet album. C’est ainsi que nous sommes partis sur l’idée du crowdfunding sur Sandawe. Et s’il a fallu quinze mois pour financer l’aventure, nous nous sommes rendu compte que l’engouement a été progressif, graduel, et que le budget de 25000€ qu’on espérait réunir a non seulement été financé mais également presque doublé! On a récolté 42 000€. Ça bouillonnait et si un petit tirage à 4000 exemplaires – ce qui n’est déjà pas mal – était envisagé au début, on a réfléchi à une solution pour tirer plus d’albums. C’est ainsi qu’on a mis sur pied une petite structure d’édition : Anspach.

© Weber/Deville chez Anspach

Les éditeurs ayant pignon sur rue n’ont pas répondu présents ?

Ils ont gardé la possibilité dans un coin de leur tête avant de se rendre compte que ça leur coûterait un bras de produire ça. Aujourd’hui, ils s’en mordent les doigts. Mais, comme par hasard, maintenant, ils reviennent à la charge avec plein de propositions. Pas de chance, je ne compte pas la lâcher cette petite structure. J’ai la liberté de choisir et j’en use et en abuse.

© Weber/Deville

Justement, vous nous parlez de l’homme sans qui rien n’aurait été possible, Nicolas Anspach ?

Il est redoutable, c’est le meilleur marketing manager que je connaisse. Pourtant ce n’est pas évident quand on n’a qu’un seul livre à défendre. Plein d’auteurs me contactent, viennent me voir en festival, et sont abasourdis par la petitesse de notre structure. « Comment faites-vous? » Disons qu’on n’est pas nés de la dernière pluie. Patrick est un expert des médias. Et avec Nicolas, comme les Beatles et tant d’autres, on s’est rencontrés au bon moment pour pouvoir réaliser quelque chose de pas mal.

© Weber/Deville chez Anspach

Restait à diffuser l’album, et la petite structure ne pouvait pas tout faire.

À ce moment-là, le noeud du problème n’était plus la création… mais la diffusion de cet album. On y a été au bluff et on a contacté le plus gros diffuseur en matière de BD pour le monde franco-belge : Média Diffusion. Des habitués de « gros projets » qui ont pourtant été convaincus par le nôtre et l’ont accepté.

Une bonne opportunité, quand même, les 60 ans de l’Atomium pointaient à l’horizon. Ils ne pouvaient pas ne pas y penser.

Eux l’avaient peut-être dans un coin de la tête, moi pas, en tout cas. Le projet a été mis en route il y a trois ans, on était encore loin de cet anniversaire célébré. Puis, tout d’un coup, Henri Simons, le directeur de l’ASBL Atomium, a vu le bouquin, a été séduit et a décidé de l’intégrer à la communication officielle de l’Atomium. Un raz-de-marée.

© Weber/Deville chez Anspach

Les astres s’alignaient !

© Weber/Deville chez Anspach

Oui ! Avec le surplus du crowdfunding, nous avons pu produire 12000 exemplaires en première édition. Mais tout restait à faire: il fallait les écouler au risque de se prendre une sacrée déculottée. Mais, chance une nouvelle fois, les libraires indépendants nous ont suivis : ils ne commandaient pas notre livre par 3 ou 4 mais par cent exemplaires, pour certains.

Et la presse, aussi.

Nous avons tenu des conférences de presse et celle-ci s’est emballée, énormément de titres de presse ont parlé du projet, des sites se sont habillés des couleurs de Sourire 58, les interviews se sont enchaînées. Cela dit, on ne s’y attendait pas et, pour une petite structure comme la nôtre, c’est assez épuisant.

© Weber/Deville chez Anspach

Bref, aujourd’hui, nous sommes toujours au top des ventes, ça marche à fond, une deuxième impression vient d’avoir lieu, après un mois seulement. C’est inespéré. Aussi, une suite est en route, au Congo dans les années 60, ce ne sera pas une suite matérielle, nous avons envie d’aller plus loin.

Avant de parler du Congo, plongeons-nous un peu plus dans cette expo 58.

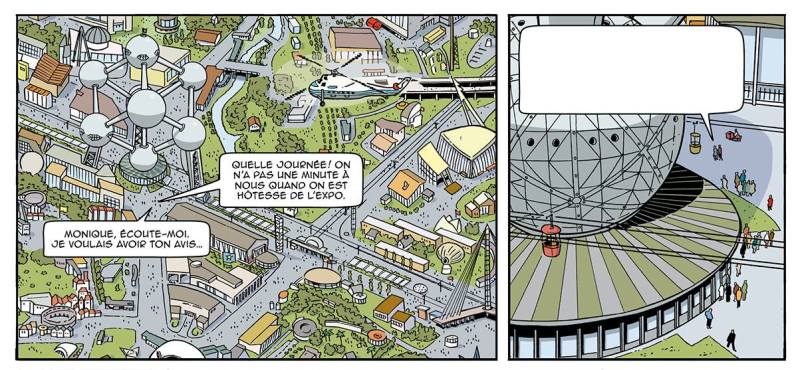

Comment ne pas être fasciné par cette période, visionnaire, dans un petit pays pourtant de rien du tout. Bruxelles, avant 1958, c’était une ville de province à gros pavés. La perspective de l’exposition 58 en a fait une ville internationale, une capitale. Avec des chamboulements architecturaux à la clé : des tunnels, de voies rapides, de la modernité…

© Weber/Deville chez Anspach

Je suis toujours autant interloqué devant l’audace des gens qui ont pensé et organisé ce qui allait faire office de métamorphose. Quel culot, quand même : la Belgique allait recevoir le monde entier au Heysel. Et quand on dit le monde, ça n’a rien d’une extrapolation : l’Expo Universelle a permis d’accueillir 42 000 000 de visiteurs. C’est fou. Et ça relativise les choses quand, à l’heure actuelle, on n’est même pas capable de mettre en projet un stade national. Les différents niveaux de pouvoir sont incapables de s’associer, de fédérer. Là voilà notre ambition comme si rêver appartenait désormais résolument à une autre époque.

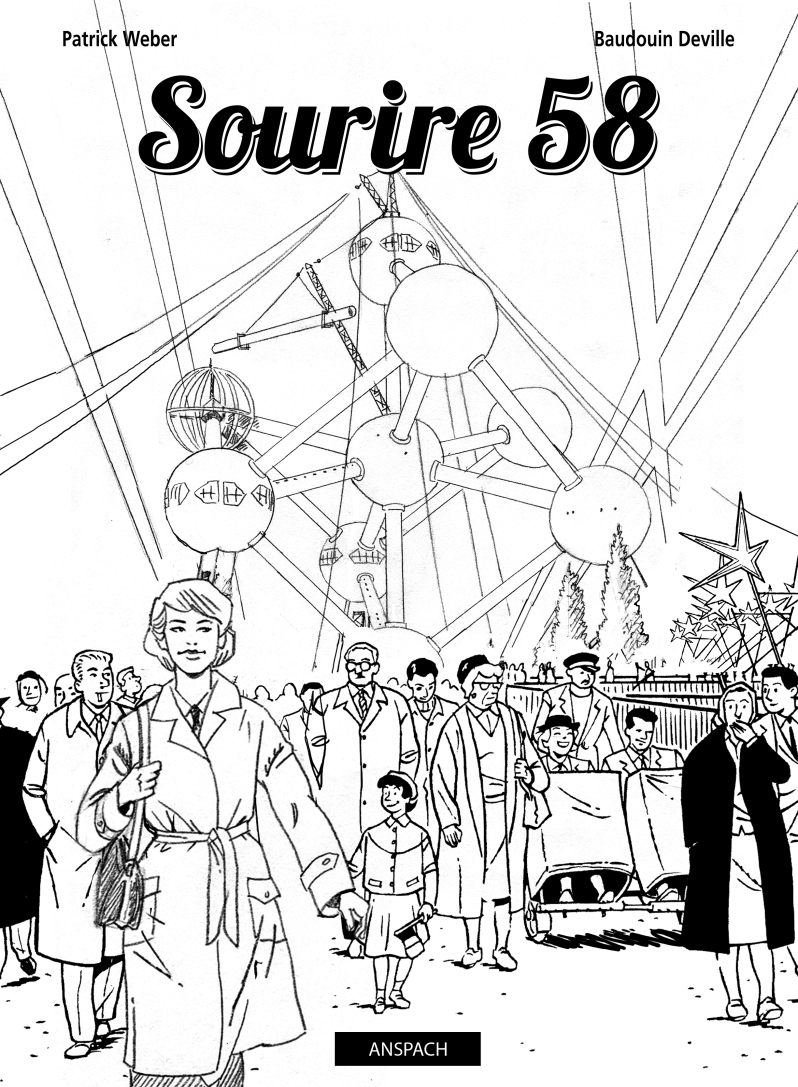

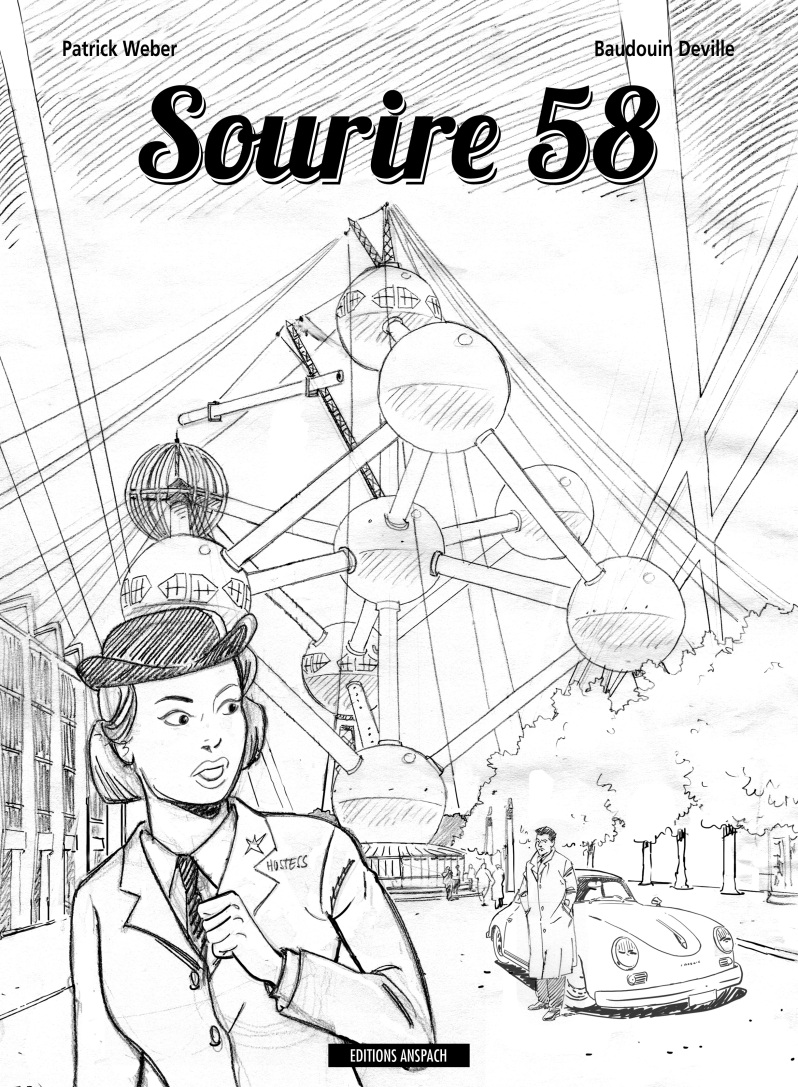

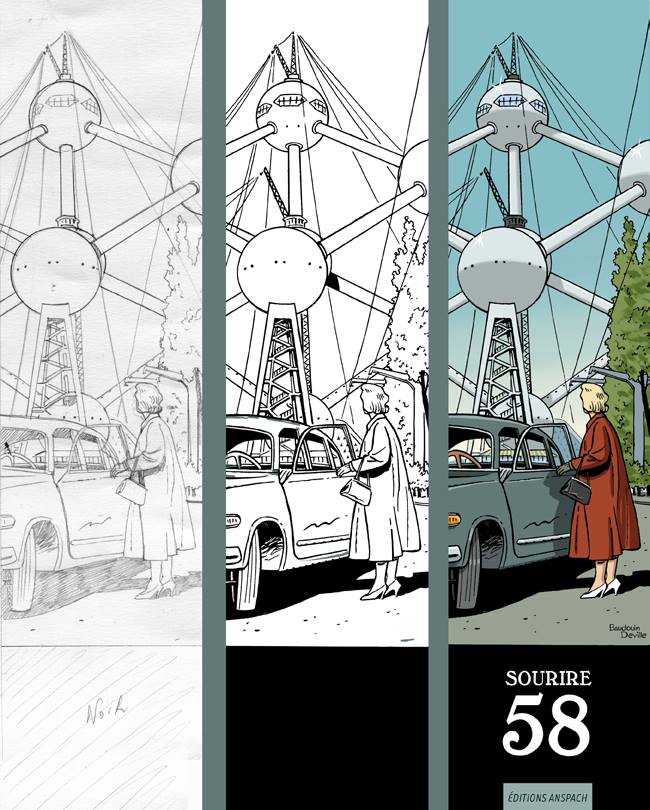

Projet de couverture © Weber/Deville chez Anspach

Alors que tout est possible ?

Rien n’est impossible en tout cas. L’organisation de ce moment historique a développé une formidable énergie. Qui perdure dans sons souvenir. En faisant la promo de cet album, là où je m’attendais à ne rencontrer que des septuagénaires, je me suis rendu compte que cette thématique touchait un public beaucoup plus large : ceux qui ont connu l’époque et en ont des souvenirs vivaces, ceux qui avaient 4 ou 5 ans et n’ont gardé que quelques flashs, les plus vieux qui achètent l’album pour leurs enfants et petits-enfants. Sourire 58, de par sa thématique, dépasse le simple monde de la BD, fait office de carte de visite…

© Weber/Deville chez Anspach

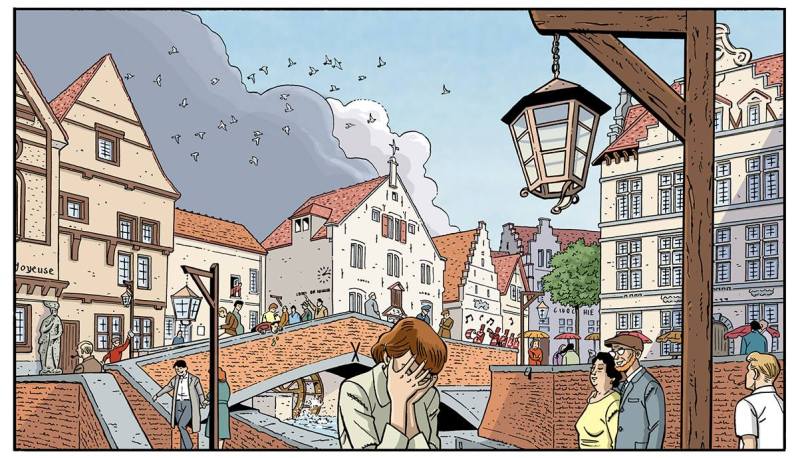

… d’une ville qui a fortement changé, vous l’avez dit, et qu’il a fallu reconstituer.

Bref, trois années de recherches durant lesquelles tout n’a pas toujours été à portée de main malgré la proximité de l’époque investiguée. Mais j’ai pu compter sur des archives et, grâce à des experts, j’ai pu exhumer des trucs qui, sans doute, n’étaient jamais sortis des greniers.

© Weber/Deville chez Anspach

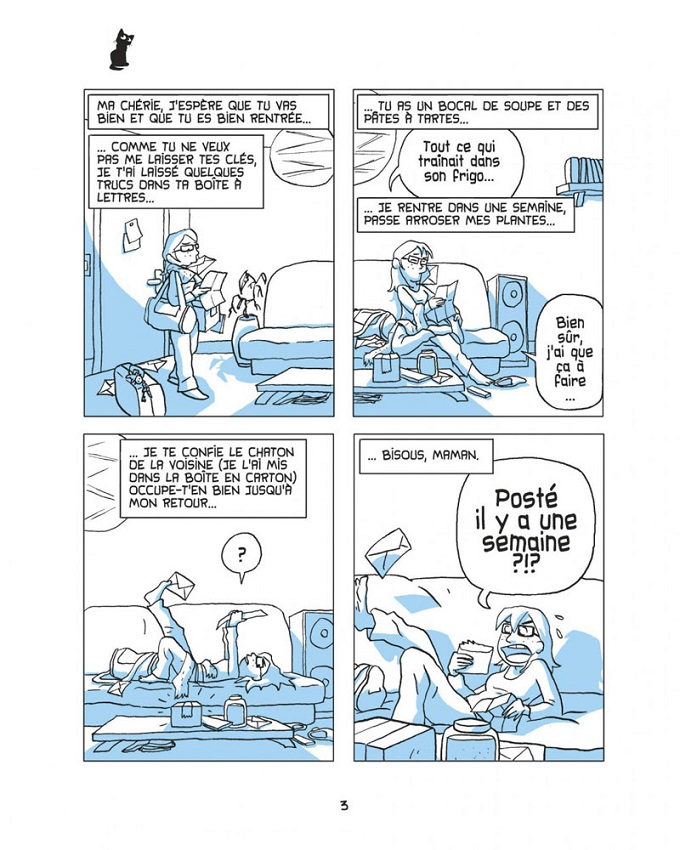

Cela dit, ça n’empêche pas de faire des bêtises, malgré le nombre de relectures consciencieuses avant publication. Par exemple, il y a cette lettre envoyée dans l’album. En entête, j’ai mis 1160 – Bruxelles. Un réflexe naïf. Alors que, bien sûr que non, l’invention du code postal est postérieure à l’Atomium. Voilà qui sera corrigé mais jusqu’ici, personne ne l’a remarqué. Ouf !

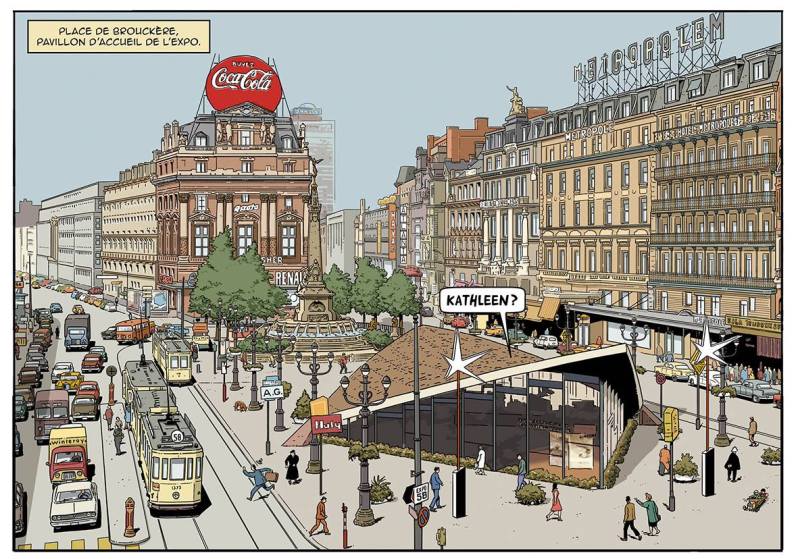

Au-delà de ça, j’ai dû redessinner toute la place De Brouckère qui a bien changé – surtout ces derniers temps avec le cafouillage du piétonnier qui devait être apaisant et ne l’est absolument pas. La circulation, le décor, il a fallu oublier l’image du De Brouckère des années 2000.

© Weber/Deville chez Anspach

Dans ce retour vers le passé, il allait aussi être question d’engins motorisés de toutes sortes. Mon petit doigt me dit que ce n’était pas pour vous déplaire ?

C’est vrai qu’il y a de tout en matière de véhicules. Des cas, des voitures, des side-cars. C’est un e passion pour moi. Encore plus quand il s’agit de motos anciennes, comme sur mes précédents albums. Avec Jean-Luc Delvaux, lui aussi fondu des mécaniques, on a beaucoup discuté. Il n’y a pas à dire, les voitures d’hier sont bien plus amusantes à dessiner que les bagnoles de maintenant.

© Weber/Deville chez Anspach

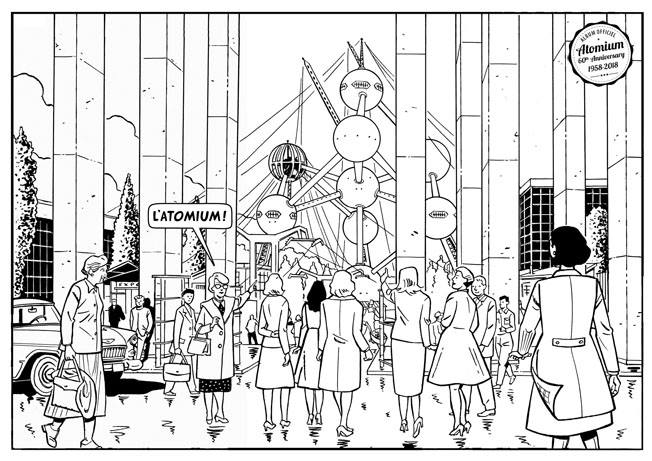

Et ce vol aller vers 1958, c’est via une hôtesse, Kathleen, que vous nous l’offrez.

Une idée de Patrick. On voulait éviter le côté chiant et trouver une petite souris qui nous permettrait de prendre place dans ce rendez-vous mondial. On voulait y entrer par un côté plus singulier. Avec une femme, c’était encore mieux.

© Weber/Deville chez Anspach

Une femme comme héroïne, par les temps qui courent, c’est important, non ? Avez-vous très vite déterminé que le héros de cette histoire serait une héroïne ? Y’a-t-il des femmes du réel ou de fictions qui vous ont inspiré dans sa création ?

La création de l’héroïne est vraiment une idée de Patrick Weber. L’éditeur et moi-même avons tout de suite été enthousiastes. Ce qui paraissait intéressant était de montrer une jeune femme dans les années 50, un peu cruche, très réservée et de la voir progressivement s’affirmer. On sent qu’elle vient d’un milieu protégé, bourgeois sans doute. Le père est absent mais il apparaîtra sûrement plus tard dans la suite. Il est peut-être au Congo (hein, Patrick?). Bref, une héroïne un peu naïve, de son temps. Cela me surprenait un peu au début quand je reçus les premières pages de scénario. Je disais à Patrick : « elle n’est pas un peu trop cruche? » Il me répondait que nous étions en 1958 et que le rôle de la femme, à cette époque, était celui-là et que la conquête de l’égalité des droits homme-femme avait encore du chemin à faire!

© Weber/Deville chez Anspach

Je n’ai pas pensé à une femme précise pour la création de Kathleen. Je me suis inspiré, graphiquement parlant, d’une femme jouant dans une série anglaise « Call the midwife » mais aussi d’autres modèles. Mon éditeur me dit que je me suis inspiré de ma fille, une grande brunette! Bref, un peu de tout.

© Weber/Deville chez Anspach

Et des personnages bien connus des bédéphiles.

Je m’amuse et comme l’exposition accueillait la grande foule, c’était l’occasion de replacer plein de petites choses, des personnages connus ou moins connus que je suis le seul à savoir où ils se trouvent. J’ai toujours fait ça. Ainsi, vous retrouverez dans Sourire 58, l’Inspecteur-chef Kendall de Blake & Mortimer, le Maharadjah de Tintin ou même Patrick Weber. Ça ne dénote pas, ce sont des clins d’oeil.

© Weber/Deville chez Anspach

Beaucoup de personnages de la Ligne claire, la voie que vous avez choisie.

Je sais que je dois améliorer fortement ma ligne claire pour le tome 2. Il n’y a pas de miracle, j’admirais Ted Benoît. Lui prenait cinq ans pour sortir un album. Sans doute le temps nécessaire à approcher la perfection. Moi, j’ai réalisé Atomium 58 en un an et demi. Je dois continuer à développer ça, à passer des paliers, tout en veillant à ce que ça reste amusant.

© Weber/Deville chez Anspach

Puis, il y a la couverture.

Là, j’ai souffert, je dois avoir réalisé 28 projets et en avoir terminé deux ou trois. Jusqu’au jour où Média-Diffusion m’a arrêté net. « Ne touchez plus à rien, on a trouvé ». Ils ont gardé l’idée la plus simple : notre personnage s’avançant avec l’Atomium dans le dos et la belle typographie d’Anne Gérard. Elle a été fabuleuse. Tout comme Bérengère Marquebreucq qui a donné de belles couleurs à cette couverture. J’en suis très content.

Recherche de couverture © Weber/Deville chez Anspach

On pourrait se dire qu’il manque le son, quand même, non ?

Mais on l’aura peut-être. Une grosse société audiovisuelle est intéressée par l’adaptation de notre album en série télé. Cela nécessiterait d’étendre l’écriture du scénario mais c’est une chouette aventure en coproduction internationale qui pourrait être lancée. On verra.

© Weber/Deville chez Anspach

Ce regain d’intérêt est raccord avec ce retour au vintage si présent dans beaucoup de récits dans des médias très variés comme le steampunk etc.

Dans un monde troublé, je pense qu’on a besoin de se rassurer et on a tendance à chercher dans le passé quelque chose de stable et rassurant. En apparence, bien sûr, car les années 50’s n’étaient pas non plus toutes roses, il y avait la Guerre Froide, les missiles à Cuba. Mais quand on y met la distance, on a tendance à ne voir que le bon côté des choses. Moi, j’aime beaucoup me plonger dans le passé, y implanter mes histoires.

© Weber/Deville chez Anspach

Avec Sourire 58, nous avons mis au point une fiction qui possède ses aspects didactiques, qui permet d’expliquer aux plus jeunes les traces de ce grand événement. Beaucoup de personnes de la tranche d’âge 20-30 ans ne savaient pas ce que ça représentait vraiment l’Atomium. Mais ça reste un symbole inconscient et collectif. Chaque année, 500 000 personnes visitent l’Atomium. C’est dingue parce que quand on est touriste et qu’on va à Bruxelles, l’Atomium est quand même vachement excentré. On pourrait faire l’impasse. Mais ce n’est pas le cas. On revient à cette fascination pour sa grandeur, sa taille, cette réussite du design qui n’a pas d’équivalent et reste gravé.

© Weber/Deville chez Anspach

Après, nous, on reste modestes, on est juste contents. Vous savez, il y a beaucoup de gens aigris dans le monde de la BD, la production pléthorique actuelle n’y est pas étrangère. Alors, on se dit qu’on a une chance de pendu. Si le temps m’a permis d’engranger de l’expérience et des acquis, je n’ai pas dessiné le meilleur bouquin du monde mais le résultat me convient.

La suite alors ? Sans spoiler, on peut dire que votre personnage survit à l’Expo universelle et à sa cheffe tyrannique. On va la retrouver au Congo, alors ?

Léopoldville 60. J’ai déjà entamé l’album (2 planches terminées). Kathleen est engagée à la Sabena et assure, entre autres, le service sur des long-courriers à destination de l’Afrique. Sa première vision de l’Afrique est Léopoldville (Kinshasa). Elle n’y arrive vraiment pas au meilleur moment! Les premières échauffourées ont eu lieu, le Congo bouillonne. Elle va être servie, au niveau aventure ! Patrick prépare un redoutable scénario et sa grande connaissance et son point de vue d’historien des événements congolais vont être très intéressants à illustrer. je me réjouis! Et puis cette fine équipe éditeur-auteurs fonctionne bien. Pas de raison de l’arrêter et il faut dire que les bons résultats de Sourire 58 nous encouragent à remettre le couvert. Rebelote, pour se documenter, donc. (Il rit).

© Weber/Deville chez Anspach

Dans la même veine d’espionnage ?

Non, il y aura un côté plus politique, un regard sur la colonisation. Et dieu sait que ce n’est pas simple d’aborder le sujet tant on risque soit de passer pour un néo-colonialiste, soit pour l’inverse. Mais je fais confiance à la justesse et à l’éclairage de Patrick Weber. Sinon, Sourire 58 pourrait bien avoir une édition anglaise. La belle histoire continue ! Sinon, oui j’ai d’autres projets mais il faut trouver du temps pour les faire. Un album de 52 planches comme Sourire 58 me demande un an et demi de travail!

© Weber/Deville chez Anspach

Au boulot, alors, merci de vous être prêté à nos questions !

Propos recueuillis par Alexis Seny

Titre : Sourire 58

Récit complet

Scénario : Patrick Weber (Page Fb)

Dessin et couleurs : Baudouin Deville

Genre : Espionnage, Histoire, Polar

Éditeur : Anspach

Nbre de pages : 52

Prix : 14,50€

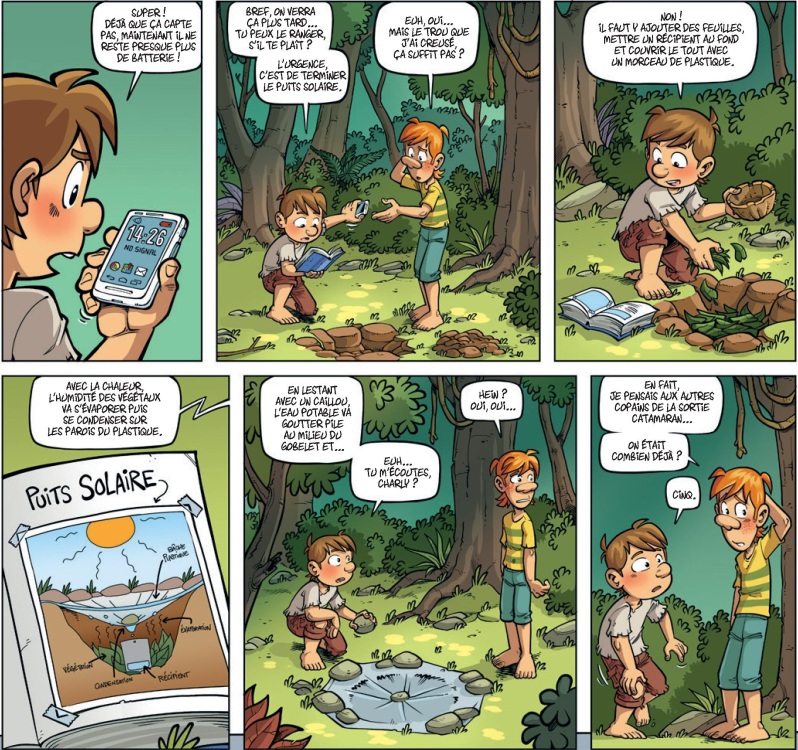

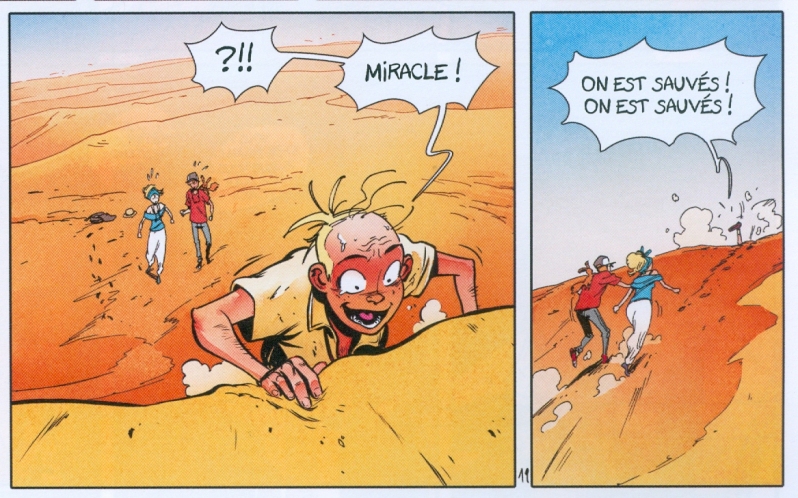

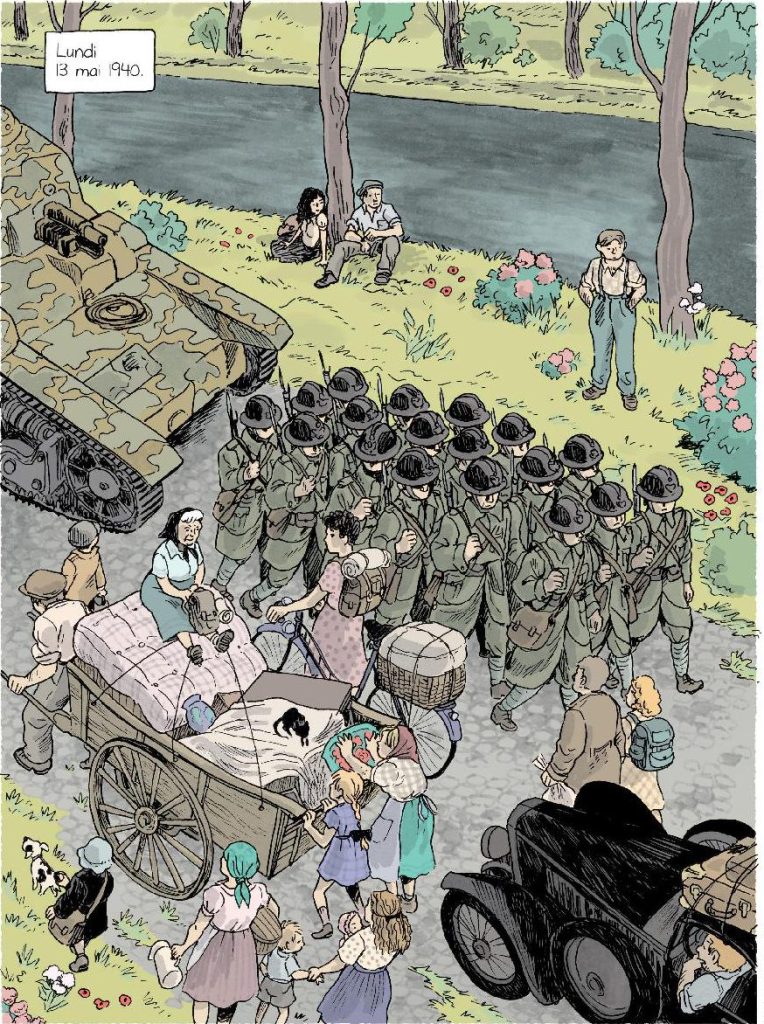

S’il tourne aux quatre coins du monde à travers des films, des romans, des bandes dessinées, le courant d’air de l’aventure revient encore et toujours à la charge dans de nouvelles propositions d’ailleurs. Et peut-être encore plus du côté de la jeunesse qui a le vent en poupe et se prête décidément bien à la perte de repères et à la débrouillardise. Seuls, la dernière adaptation de Deux ans de vacances, Le Labyrinthe ou, désormais, Island, nous invite à nous échouer et à retrouver le système D. Interview avec Sébastien Mao, grand orchestrateur de ce retour à la nature sauvage… ou presque.

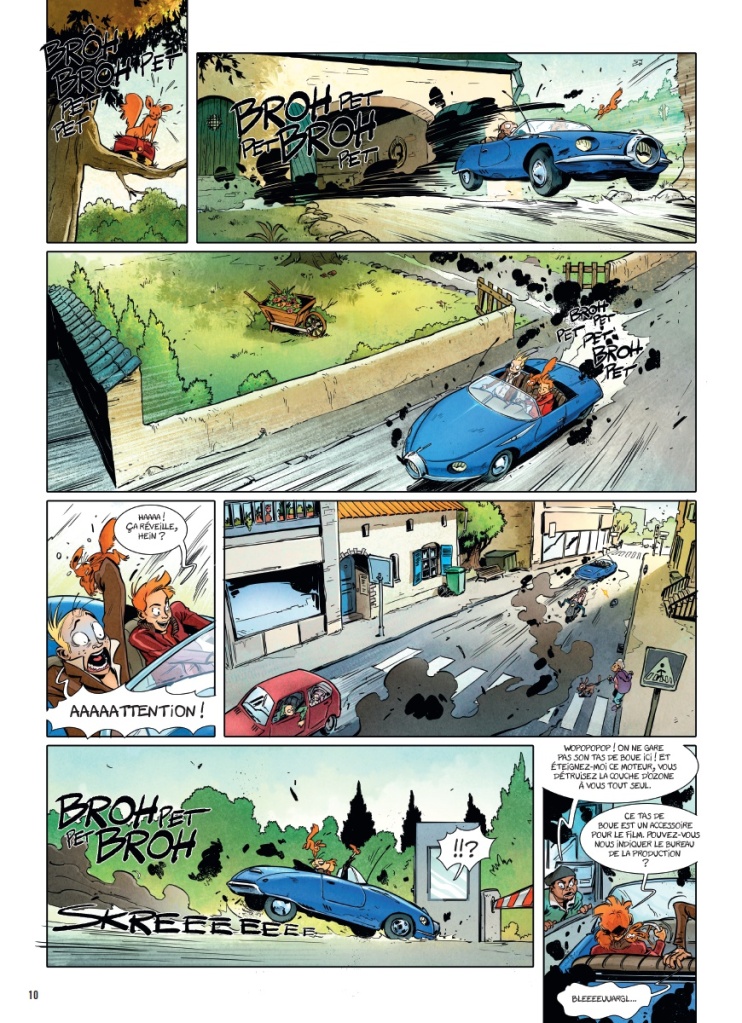

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Bonjour Sébastien, après avoir oeuvré dans la BD plutôt didactique, vous nous emmenez sur une île « déserte », comment l’idée de ce voyage, sans retour ?, vous est-elle venue ?

Cela fait un moment que j’avais envie de faire une histoire d’aventure qui soit la plus surprenante possible en reprenant l’univers des robinsonades et des enfants qui doivent s’organiser. Ma référence ultime étant Sa majesté des mouches. Je ne voulais pas que ce soit cousu de fil blanc, pas une simple île déserte, tout en alliant à cette expérience un côté didactique. Il fallait que les stratagèmes et inventions utilisées par nos héros soient réalisables.

Du coup, dès le début, vous saviez que vous alliez travailler « avec » des enfants, et vous adresser à un public jeunesse ?

Que ce soit enfantin, c’est un choix raccord à des lectures plus personnelles. Sa majesté des mouches, comme je le disais. Après, je ne m’arrête pas à la classe d’âge. J’aime me dire que cet album, j’aurais pu le lire moi-même. Ce n’est pas un groupe d’adulte mais l’ingénuité permet de nous sentir entre rêve et réalité. Avec la possibilité d’avoir peur.

Pour agir sur un groupe, j’imagine que, comme dans un film, il faut un bon casting ?

L’idée est que chaque enfant donne une facette du groupe. Chacun apporte quelque chose, comme Charly et son côté Pierre Richard, l’héroïne qui est très proche de ma meilleure amie. Puis il y a aussi un aspect plus grave amené avec le harcèlement scolaire. Une problématique qui va se vivre loin des bancs de l’école et des réseaux sociaux, en situation de survie.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Et le souffre-douleur de s’affirmer en tant que leader.

Ce n’est pas toujours aussi positif, dans la réalité, malheureusement, mais oui, il va s’imposer dans un domaine dans lequel il ne pensait pas possible d’y arriver.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Cela grâce à son fidèle guide de survie !

Testé et approuvé ! J’en avais un, le guide des Castors Juniors, dans ma jeunesse. Sans doute, une des sources d’inspiration inconsciente de ce récit. À l’époque, je n’avais pas internet. Je m’amusais à refaire tout ce que je voyais à la télé et que je prenais au premier degré. Comme dans les épisodes de MacGyver. Après, j’étais bien évidemment frustré de ne pas y arriver.

À la fin de ce premier tome, vous trouverez une sorte de fac similé de fiches d’un manuel de survie. Avec la possibilité de survivre à 1001 catastrophes. Comme je le disais, je ne voulais pas donner des trucs qui n’étaient pas réalisables. J’ai tout testé… sauf peut-être le combat de crocodile. Mais, faire du feu à l’aide d’une canette de coca et d’une barre de chocolat, ça peut paraître fou mais ça fonctionne.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Finalement, on observe un certain retour à ces récits types robinsonnades où des enfants se retrouvent à devoir agir en groupe dans des univers plus ou moins hostiles. Il y a Seuls, Labyrinthe, l’adaptation de Deux ans de vacances ou encore Les enfants de la résistance dans un autre genre. Il est tentant de faire le parallèle entre ces histoires et nos sociétés dans lesquelles les enfants sont livrés à eux-mêmes, non ?

C’est vrai, pas mal de récits traitent cette idée de survivre sans aide extérieure. Après, je n’ai aucune volonté de distiller un message politique. Moi, je suis enfant unique et quand j’étais petit, j’inventais des histoires, je devais survivre à 1001 choses, dans une nature hostile… un peu en opposition avec le décor de la Creuse où j’ai passé mon enfance. Mais j’y avais trouvé une forêt, et c’est là que je testais mes bricolages.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Concernant mes lectures, si j’ai adoré Seuls, je me suis vraiment inspiré de romans que j’ai pu lire. Je voulais mettre des images, des représentations visuelles sur ce que j’avais pu ressentir à la lecture de ces oeuvres qui avaient fait jouer mon imagination plein tube.

Et justement, les enfants d’aujourd’hui n’ont-ils pas un peu perdu de cette capacité à faire travailler leur imagination, à vivre « sauvagement » ?

En fait, il est important de s’ennuyer quand on est enfant. Ça va paraître vieillot que je dise ça, mais je n’avais pas de DVD, pas de tablette. Parfois, je regardais la tv, les dessins animés de Dorothée mais le reste du temps, je jouais avec des légos, je bricolais, je m’inventais des histoires. Lors des vacances dans La Creuse, je créais des cabanes pour combler l’ennui par du concret, la possibilité de vivre dans la nature. J’ai plus appris que si on avait cherché à m’occuper. Je pense qu’il est important que les enfants se réapprivoisent les objets. C’est non seulement instructif mais ça favorise la créativité.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Et vous, si vous étiez sur une île déserte, y’aurait-il des choses que vous ne voudriez absolument pas vivre ? Des phobies ?

Je pars du principe que si je m’en sors, c’est déjà très bien. (il réfléchit). Je dois admettre que je ne suis pas fan des insectes. Sinon, j’aime les sports un peu extrêmes, comme le canyoning… même si je me fais vite peur. Au-delà de ça, c’est assez jubilatoire de faire vivre ce genre de situations aux autres !

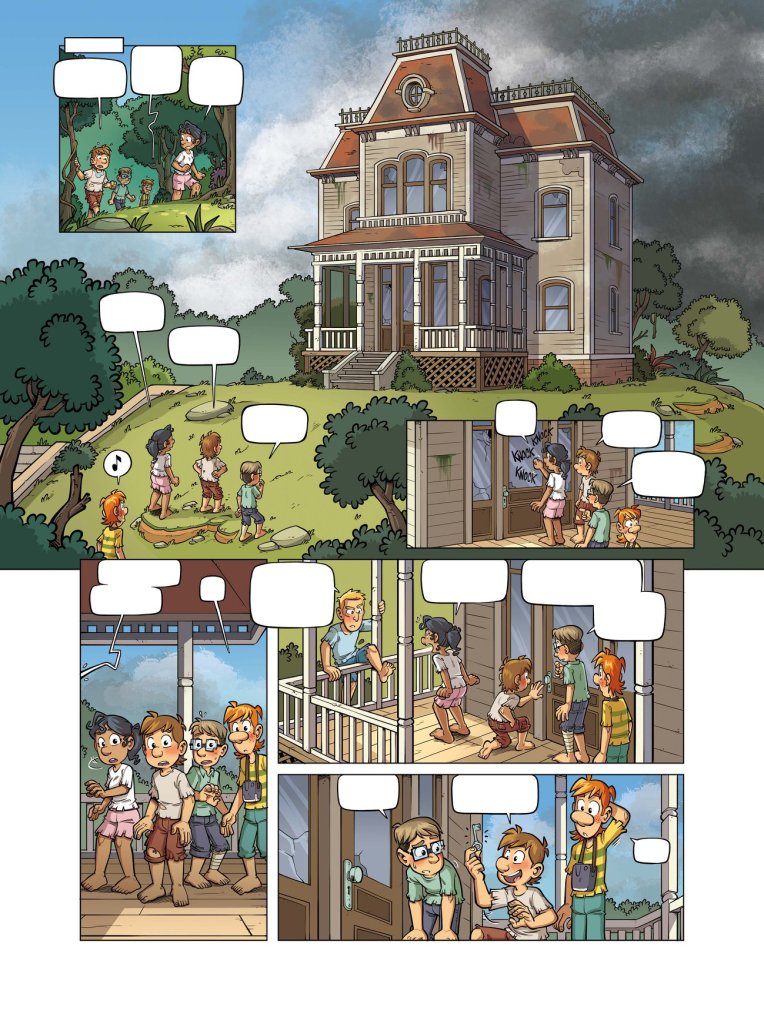

Et dans ce déroulé catastrophe, c’est un autre comparse que vous vous êtes trouvé, Waltch.

Cela fait plusieurs années que je travaille avec Duvignan. On a tous les deux eu envie de partir sur des projets un peu plus perso. Et ce nouveau couple que je forme avec Waltch a été arrangé par l’éditeur. Un bon choix quand je vois ces scènes de catastrophes et de survie emmenée par le dessin rond de Waltch, franco-belge, plus bonhomme et familier que ce qu’on peut parfois voir. Island, c’est une affaire de contrastes, et le dessin de Pierre permet de basculer vers quelque chose de plus complexe, quelque chose d’agréable à regarder tout en se rendant compte que les épreuves subies par nos héros sont cruelles. Vous le verrez dans le tome 2.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Mais au-delà du duo, c’est un trio bienveillant que nous formons avec Sandrine Cordurié qui a livré un formidable travail sur les ambiances, entre le jour et la nuit, le brouillard. Si le dessin en noir et blanc donnait bien, la couleur apporte tellement une dimension supplémentaire. C’est la première fois que je me rends compte à quel point la couleur impacte un album que je crée.

© Mao/Waltch/Cordurié

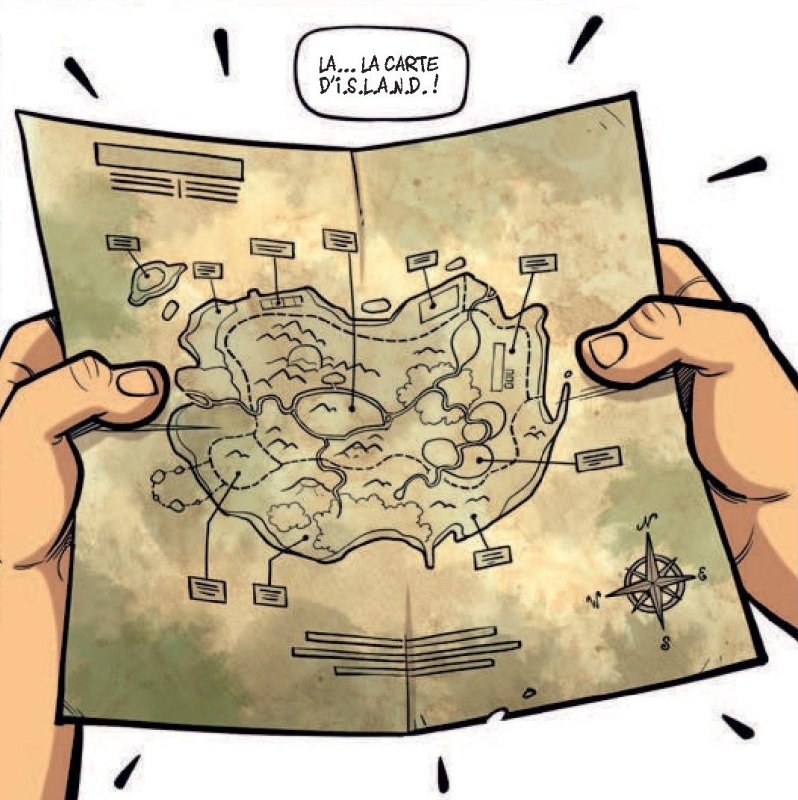

Il y a quelques années, vous publiiez un guide sur Paris. Mine de rien, toutes proportions gardées, ça doit aider quand on crée un monde dans lequel on doit se repérer… comme cette île déserte.

Pour certains, Paris, c’est une vraie île déserte totalement hostile, une jungle. Si la métaphore n’est pas tout à fait usurpée, ce n’est pas vraiment transposable. Après, si la topographie joue un rôle important et prend de la place dans l’album, le fait d’avoir réalisé ce guide parisien auparavant m’a surtout permis de gérer les distances. Celles-là même qui sont encore plus décuplées pour les enfants. Cela m’a permis de mieux assimiler la gestion des déplacements.

© Mao/Duvignan chez Bamboo

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Dans ce premier tome, vous nous embarquez directement dans le feu de l’action avec une scène d’ouverture dont le déroulé n’apparaîtra finalement que 30 planches plus loin.

J’aime l’idée d’une scène d’action en ouverture, une scène-clé qui apporte des mystères avant un lot de réponses plus loin. Ça permet de déconstruire, de semer le doute avant d’amener les explications.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Cette envie de plonger directement dans une scène forte avant de reprendre depuis le début, je la dois sans nul doute à ma passion pour les séries. Comme le début d’un épisode de Breaking Bad, on n’a pas le temps de respirer, on y est. C’est le grand huit, ça démarre très fort tout en restant sur les rails, sans créer la frustration même si on reviendra en arrière, qu’il faut perdre pour mieux retrouver. C’est la méthode que j’ai essayé d’appliquer.

Et 62 planches, ça en laisse le temps !

Pour ça, l’éditeur est très respectueux. En écrivant l’histoire, j’ai tâché de faire monter le mystère progressivement… comme la pagination passée de 48 à 50 puis 55 et finalement 62. J’espère que ça tient la route, je ne voulais pas prendre de raccourci et oublier certains passages, rester sur ma faim. J’ai voulu être le plus exigent possible, de développer l’action au maximum.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Votre récit est aussi plein de références, de James Bond à Robinson en passant par le Capitaine Némo.

Toutes les semaines, je vais deux ou trois fois au cinéma, depuis des années. Ça m’a permis de me constituer une banque de souvenirs dans laquelle je peux puiser et me remémorer des sensations. Il y a du Spielberg, Hitchcock ou Shyamalan. On part vers une destination précise pour, au final, se retrouver ailleurs à se demander où on se trouve, dans quel univers. Je voulais rendre hommage à cet art qui crée des souvenirs et, j’en suis sûr, fait évoluer.

Par ailleurs, le cinéma est encore plus présent que cela. Un cinéma fait avec de vrais gens face à des situations surprenantes voire horrifiantes. Le Septième Art a-t-il déjà poussé le concept dans ces extrémités-là ? En mode caméra caché, recherchant la sincérité des émotions.

À ce point, je ne pense pas. J’aime beaucoup Borat ou Brüno malgré leur caractère très violent, homophobe. Je pense que le cinéma recherche toujours la sincérité. Après, je pense tirer plus mon inspiration d’expériences psychosociales. J’ai d’ailleurs repris des études de psychologie, à un moment. Cela permet d’interroger la logique d’un personnage lambda face à une situation difficile.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

Il y a la magie du cinéma et la magie tout court. Comme celle de Gérard Majax que vous remerciez.

C’est devenu un de mes meilleurs amis. Il a bercé mon enfance. Et quand je vois le nombre de personnes qui viennent près de lui lorsque nous déjeunons ensemble, je ne dois pas être le seul. Ce sont les hasards de la vie professionnelle qui nous ont amenés à travailler ensemble (ndlr. sur ENIG’MAJAX, série co-écrite avec le magicien et dessinée par Tase dans les pages d’Enigma). Comme Island était ma BD la plus personnelle et que son univers touchait à la magie, c’était l’occasion rêvée pour le remercier.

Finalement, qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la magie à votre manière, en BD ?

Comme j’étais fils unique, je lisais beaucoup de BD. Toutes les semaines, j’avais Spirou, Mickey… Mais, je me suis rendu compte très tard qu’on pouvait en faire sa vie. J’ai toujours écrit mais j’avais tellement peur de montrer mes manuscrits aux éditeurs. Puis, un jour, j’ai passé le cap. Par chance, je suis tombé sur Bamboo, leur bienveillance, leur humanisme. C’est pour ça que je n’éprouve aucun besoin de leur être infidèle.

© Mao/Waltch/Cordurié chez Bamboo

La suite ?

Je suis à fond sur le tome 2, la première trame est bien avancée. Même si nous donnons déjà beaucoup de réponses à la fin de ce premier album, nous aimerions sortir la suite le plus rapidement possible… tout en ne se précipitant pas. Chaque scène doit être imbriquée pour avancer sans oublier des choses. Le moindre détail, un petit dialogue a son impact. Ce fut le souci sur le tome 1: des petits passages avaient un gros impact et risquaient de créer des incohérences. J’ai donc dû revoir ma copie.

Island pourrait bien s’étendre sur plusieurs cycles, je ne manque pas d’idée. La fin d’un album pouvant être le début de quelque chose d’autre, permettant d’aller plus loin. Il y a un côté complotiste que je voudrais travailler tout en restant sur les rails. Bien sûr, le rêve serait de faire le plus de tomes possible pour développer au maximum cet univers. En réalité, ça dépendra de la manière dont la série est reçue. Mais l’envie est là de faire subir plein de catastrophes à notre équipe.

Après, j’ai d’autres envies. Comme une BD historique sur Paris et ses illuminations. Là encore, il y a un côté magique mais aussi lyrique.

Propos recueuillis par Alexis Seny

Série : Island

Tome : 1 – Deus Ex Machina

Scénario : Mao

Dessin : Waltch (Page Fb)

Couleurs : Sandrine Cordurié (Page Fb)

Genre : Aventure

Éditeur : Bamboo

Nbre de pages : 80

Prix : 14,90€

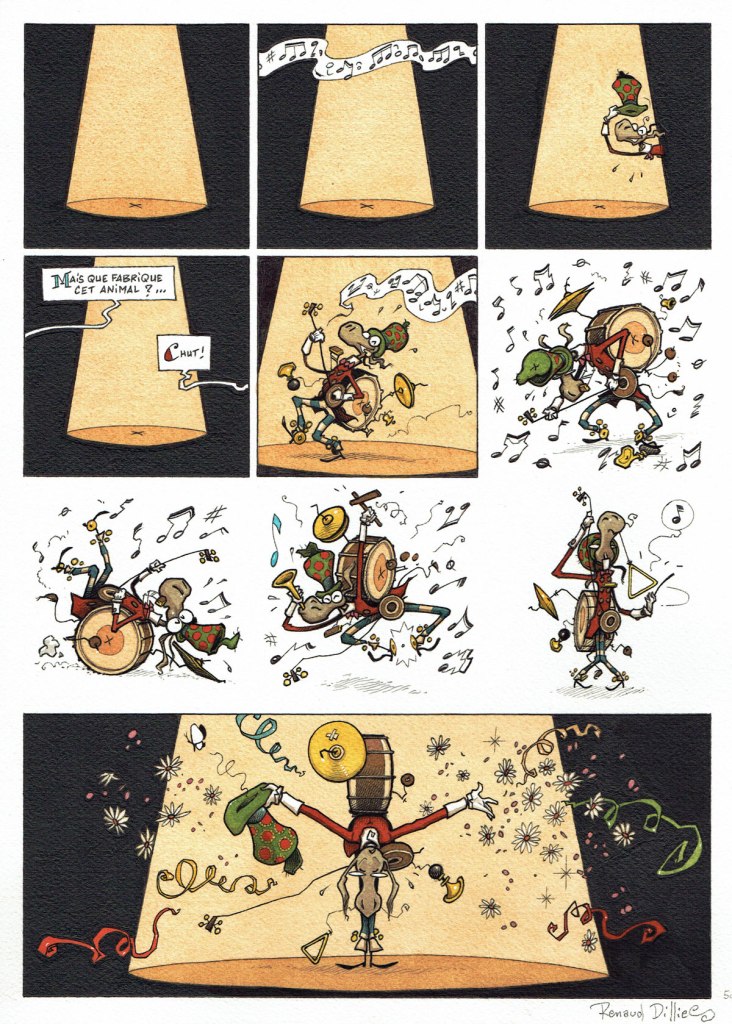

À ciel ouvert du web depuis quelques années, la Comic Art Factory a trouvé quatre murs, un toit et de belles baies vitrée dans la chaussée de Wavre à Bruxelles. Pour fêter ça, c’est dans l’univers délicat et tellement porteur de Renaud Dillies que cette galerie qui entend faire parler la passion avant le pognon, s’est glissée. Derrière elle, on trouve d’ailleurs un amoureux de la BD, et plus largement des arts et de la culture : Frédéric Lorge. Rencontre.

Renaud Dillies et Frédéric Lorge

Bonjour Frédéric, dans quelques heures, vous ouvrirez les portes de ce nouveau temple de l’original, la Comics Art Factory. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé ?

En 2014, lorsque j’ai pris l’initiative de contacter moi-même des auteurs et illustrateurs, comme Quentin Gréban ou Isabelle Dethan, leur demandant s’ils n’avaient pas envie de vendre quelques oeuvres. Une envie qui me trottait dans la tête depuis un bout de temps. Tout en pensant que ça arriverait plus tard, en 2019 ou 2020. Et ça arrive maintenant. Mais devenir galeriste, ça ne relevait pas d’un but, ni même d’un fantasme. Il fallait que cela arrive en faisant concorder lieu, espace, bail pas trop cher, etc.

Une chose était certaine, je ne voulais pas d’un couloir comme on en voit trop souvent dans les galeries. Du coup, la Comics Art Factory ressemble un peu à un personnage des Îles de paix avec un petit couloir bordé de pièces et avec une mezzanine et des grandes baies vitrées.

En vitrine, non pas des planches, mais des cases !

Je voulais pouvoir proposer en vitrine un agrandissement de l’une ou l’autre case de l’artiste exposé (ici, en l’occurrence, Renaud Dillies). Il m’importait de varier la présentation, d’aller au-delà de cet aspect très « brocante » de l’éternelle planche présentée comme un tableau sur un chevalet. Maintenant, peut-être qu’un jour, j’y reviendrai. Mais j’essaie de jouer avec le côté graphique, d’exploser et explorer la taille d’une case ou d’une succession de cases. Pour le moment, c’est une séquence entre Abélard et Gaston et la deuxième case de la première planche de Saveur Coco.

Bon, à l’intérieur, le visiteur retrouvera les planches exposées de manière plus classique. Dans le futur, je tenterai peut-être des choses plus acrobatiques.

Mais ce goût de la BD, d’où vous vient-il ?

Mon papa m’a appris à lire avec les publications de comics de LUg, les Strange, les Nova. Après, sont venus Lucky Luke, Gaston, le Spirou de Tome et Janry avant les autres. Mais pas les magazines Tintin ou Spirou, je ne supportais pas que ma lecture soit fragmentée.

Ce n’est que bien plus tard que j’ai commencé à collectionner. Des planches américaines, dans un premier temps, puis du Franco-Belge, qui n’était pas plus facile à acheter.

Et sur le plan professionnel ?

J’ai fait des études de communication à l’Ipsma, j’ai fait quelques piges avant de devenir journaliste BD dans Belgique N°1, le Vlan de Charleroi. J’avais accès à un service presse et une totale liberté de m’exprimer entre le manga, les comics, le franco-belge. Sans viser uniquement le populaire. J’ai également fait des interviews BD pour un fanzine, Devor-Rock qui parlait autant de musique que de BD. Pendant une bonne dizaine d’années

J’ai le souvenir mémorable d’une interview surréaliste et croisée de Midam et Darasse à l’époque du Gang Mazda et de la sortie du premier Kid Paddle. Nous l’avions fait dans un café. Et malgré l’heure matinale, on avait eu l’impression que tout le monde était en état d’ébriété. Midam, dès le début, j’ai senti qu’il tenait quelque chose avec Kid Paddle. J’aime ses gags, sa maîtrise de l’absurde, ses strips. C’est l’un des plus grands gagmen de ces vingt dernières années.

Avant de devenir galeriste, parmi vos 1000 vies, vous avez aussi été chanteur, sous le nom de Deauville. Info ou intox ?

Vu les ventes de CD’s, confidentielles, peu de gens sont au courant. (il rit) Là encore, c’était une envie que j’avais depuis longtemps et qui, je le savais, prendrait vie un jour. Pour le coup, ce fut, entre mes 35 et 37 ans. J’ai concrétisé cette envie en chantant mes textes sur mes propres mélodies, en compagnie d’un arrangeur (ndlr. reconnu, quand même, puisqu’il s’agissait de Phil Delire). J’ai vécu cette expérience sincèrement tout en apprenant à être homme-à-tout-faire comme être mon propre attaché de presse . Ça forge le caractère !

Et déjà, sur vos pochettes, le dessin était bien présent !

Oui, si je me doutais que peu d’albums trouveraient acquéreurs, je voulais bien faire les choses. J’ai ainsi fait appel à Isabelle Dethan qui avait signé Le Roi Cyclope et avait emporté les contes et légendes bien loin des stéréotypes avec des couleurs qu’on n’avait pas l’habitude de voir. Mais aussi à Emmanuel Lepage qui est l’un des dessinateurs que j’admire le plus depuis La Terre sans mal. Il arrive tellement à dessiner les corps au naturel, sans les sexualiser. C’est tellement touchant, doux et tendre. J’ai été touché par sa candeur, son empathie. J’ai savouré cette collaboration qui m’a beaucoup touché.

Pour le coup, c’est un autre dessinateur très touchant auquel vous faites la part belle pour l’ouverture de votre galerie : Renaud Dillies. Et c’est la première fois qu’il vend ses originaux.

Notre rencontre remonte à cinq ans, lors de la parution de Saveur Coco. Je vais rarement en séances de dédicaces, mais cette fois-là, je n’ai pas pu m’en empêcher. J’avais envie de discuter avec lui… et de lui acheter une planche. Mais il ne vendait pas.

Du coup, à raison d’un ou deux mails par an, je le relançais. Jusqu’à ce que je le rencontre pour Loup à Angoulême et qu’il accepte enfin. Les étoiles se sont alignées délicatement.

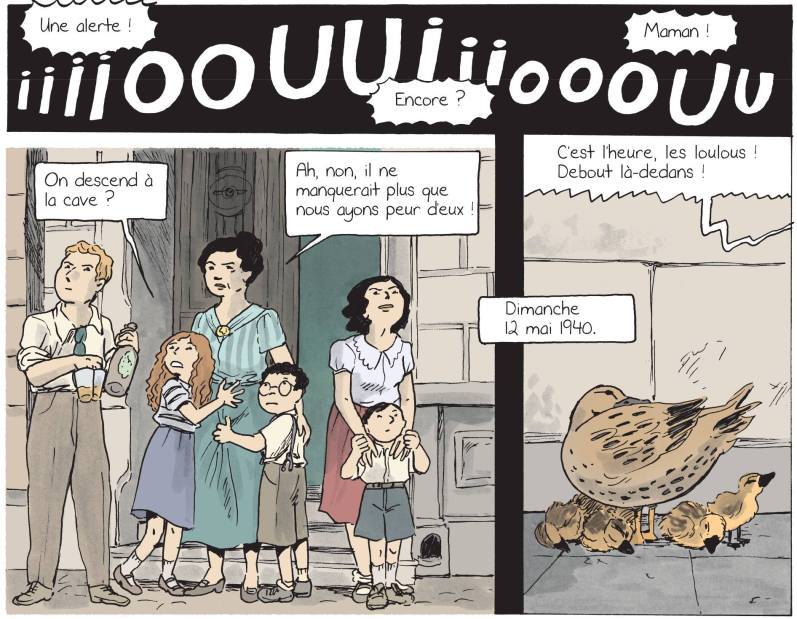

© Renaud Dillies chez Dargaud

Renaud, prouve à chaque page son amour de la narration BD. C’est délicat mais pas m’as-tu-vu. Puis, son travail de lettrage est formidable. Dans Saveur Coco, chaque phylactère commençait par une couleur différente. Très frais. J’aime être surpris et ce que raconte Renaud, ce n’est pas linéaire. Je vais enfin pouvoir lui acheter une planche, je pense à une en particulier.

D’ailleurs, peut-on en savoir un peu plus sur votre collection ?

Une soixantaine de planches, dont une bonne partie se situe sans doute entre 150 et 200€. Il ne faut pas croire que toutes sont à 5000 ou 10 000€.

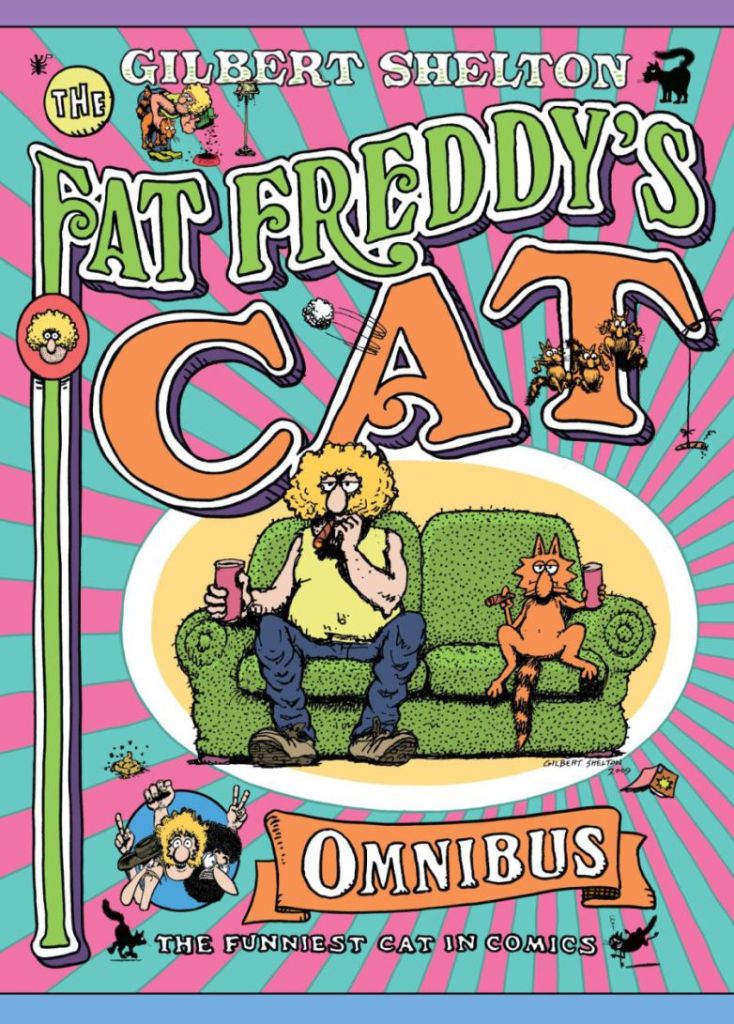

Le prochain artiste, ce sera Gilbert Shelton.

Je le connaissais très peu. Ses personnages sont de gros consommateurs de cannabis. Moi, je n’ai encore jamais fumé un pétard de ma vie. Donc j’étais totalement passé à côté de ses Freak Brothers. Sauf qu’ils ont un chat, Fat Freddy qui intervient dans des gags. Bien loin d’un Garfield – qui, s’il avait été humain, aurait été un pervers narcissique insupportable -, le chat des Freak Brothers est là, juste peinard, bien sympathique. J’y suis donc revenu avec des yeux neufs. Il y a une sorte de folie douce, de culture de l’absurde.

© Gilbert Shelton

© Gilbert Shelton

Les deux premières expositions seront donc placées sous le signe des animaux. Hasard ou coïncidence ?

Je ne suis pas un fan de dessin animalier. Certains sont très communs. Mais pas ceux de Renaud. Lui, c’est un dessin animalier qui ne concerne pas uniquement que les enfants, c’est pour les petits et les grands. C’est de l’ordre du conte, universel. Ces animaux sont loin d’être communs. Dans le cas de Renaud, les scènes de ses albums seraient pathétiques, voire très tristes, si aux animaux se substituaient des humains. Les animaux permettent une empathie immédiate tout en abordant le deuil, l’amitié, le racisme. Sans être moralisateur parce que les animaux permettent de se distancier.

© Régis Hautière/Renaud Dillies

Dans un autre genre, j’aime beaucoup le Canardo de Sokal. Lui, s’il filmait ses histoires avec des acteurs, ce serait des épaves, tenues par la boisson et les dangereux extrêmes. Mais le trait de Sokal rend tout ça burlesque.

Quand on est un nouveau venu dans ce monde parfois décrié des galeristes, comment se fait-on une place ? Et comment convainc-on des auteurs de vous faire confiance ?

Les auteurs se parlent entre eux. Puis, je crois qu’ils ne sont pas dupes et voient très bien si quelqu’un aime ce qu’ils font. Les galeristes fonctionnent de manière différente en fonction de leurs objectifs. Certains ont une approche purement commerciale, ils savent qui ils veulent et comment le vendre. Moi, je me suis dit que ce n’était pas parce que j’aimais que je réussirais. Le tout était de permettre le risque tout en me modérant. C’est ainsi que nous nous sommes mis d’accord sur les prix avec Renaud Dillies. Un prix qui soit cohérent. Vous savez, dans l’ombre des best-seller, il y a beaucoup d’artistes qui se vendent à moins de 1000€. Il y a moyen de se faire plaisir pour tous les portefeuilles.

© Renaud Dillies chez Dargaud

Bon, dans un futur proche, j’aimerais aussi exposer et vendre des auteurs dont les travaux se monnaient entre 5000 et 10 000€. Mais je sais aussi que je ne travaillerai pas avec certains car ils souhaitent vendre leurs originaux trop chers.

Se faire plaisir quelle que soit notre bourse, vraiment ?

Certain ! S’il y a bien un monde de collectionneurs qui font monter les prix, qu’on parle d’Astérix, de Tintin, d’originaux vendus à des sommes records et qui sont autant de placements et investissements; il ne faut pas comparer un kilo de sucre et un kilo de sel. Je pense que tout est affaire de choix et que si quelqu’un veut se composer un portfolio ou décorer un mur chez lui avec quelque chose d’original, au-delà des vedettes, il n’y a rien d’impossible. Une oeuvre, on la choisit d’abord pour soi, pour l’émotion qu’elle procure. Ça doit être le moteur. Pour quelques centaines d’€ déjà, on peut s’offrir quelque chose qui nous séduit. Après, peut-être vous faudra-t-il choisir entre faire l’impasse sur une semaine de vacances à 500€ et une oeuvre qui vous fera plaisir et rayonnera dans une de vos pièces au quotidien.

© Kokor aussi à découvrir sur le site de Comic Art Factory

C’est dommage que les médias s’attachent tant aux records. Une collection se monte dans la durée. Moi, je ne me sens pas l’âme d’un gestionnaire financier ou d’une Madame Irma, je ne suis pas là pour rassurer le financier inquiet. Mon intérêt est dans le sens et l’émotion, et si elle peut être procurée à prix démocratique, c’est encore mieux. Regardez ce que fait une Nais Quin qui a publié Ramona, une histoire d’amour entre ados loin des clichés habituels, chez Vraoum. Vous pourrez repartir avec un original A4 au crayon, d’une grande maîtrise, pour 200 ou 250€. C’est raisonnable, tout en restant conscient que, oui, ça représente un demi-loyer.

Comme les tractations se passent-elles alors entre le galeriste et l’auteur ?

Il y a plusieurs cas de figure.

Celui qui n’a pas attaché à l’original et ne le considère que comme une étape. Il fixe le prix qu’il veut en obtenir ou le confie au galeriste qui en tire le prix qu’il estime. Soit par dépôt-vente ou alors le galeriste achète la planche à l’auteur et fixe un prix idéal pour ne pas être perdant.

Il y a l’auteur qui change d’avis un mois après vous avoir dit non. Il considère ses planches comme ses bébés, il y a une valeur sentimentale. Alors, c’est au galeriste de le convaincre, de lui expliquer pourquoi il a envie de collaborer avec lui et comment il compte les mettre en valeur. Ça passe si les deux parties sont à l’aise.

Enfin, il y a l’auteur qui est incapable de se séparer de son oeuvre, qui la considère comme personnelle et représentative d’un moment de leur vie.

Dans votre cas, avez-vous appris le métier de galeriste ?

Je considère ça comme une extension de mon amour pour la BD. Au fond, j’ai toujours travaillé en rapport avec le secteur culturel, en radio, comme journaliste ou comme animateur de centre culturel. Mais, cette fois, c’est vraiment la première fois que la culture représente un métier. Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais passé une semaine sans lire de BD. Encore aujourd’hui, je lis pas mal de comics via Comixology.

Pour être galeriste, je pense qu’il faut de la rigueur et de la transparence. Si je vais chez un auteur et que j’en repars avec 50, 60 voire 70 planches, comme je suis jeune dans le métier, je dois mettre tout en oeuvre pour qu’il me fasse confiance, de manière spontanée. Il faut aussi être soigneux. Vous le dites, je suis très jeune en tant que professionnel dans le milieu mais j’ai de l’expérience en tant que passionné de bandes dessinées. Je me souviens de rencontres lors de ventes aux enchères. Je repérais tout de suite les marchands, ils n’ont qu’une seule et unique question à la bouche : « L’artiste dont vous parlez est-il mort ou vivant? ». En réponse, il y avait un silence embarrassé auquel le marchand répondait systématiquement : « C’est beaucoup plus facile de travailler avec des morts ». Je suis contre cette logique, le mieux qu’on puisse faire est de permettre à l’artiste de bénéficier de la vente de leurs oeuvres de leur vivant.

Puis, quand il est trop tard, c’est vrai qu’il arrive que certains séduisent toujours plus le public et les acheteurs. Les grands anciens comme on les appelle. De tout temps, certains se sont approprié des choses de manière… disons… particulières. Après, chacun a sa conscience pour lui. Je ne suis pas là pour juger mes collègues. Ce qui est clair, c’est que je préfère collaborer et si je fais de l’expo-vente, j’aime que le visiteur lambda entre dans la galerie, intrigué par les cases mises en vitrine dont il ne connaît pas forcément l’auteur. Ça me donne l’opportunité de lui expliquer. Et s’il a le temps, une heure, je l’inviterai volontiers à s’asseoir dans le canapé et je lui passerai quelques albums.

Votre coup de coeur, actuellement ?

En ce moment, c’est un artiste que je redécouvre alors que je n’étais pas forcément branché sur les récits de guerre qu’il a pu concevoir : Joe Kubert. J’ai été bluffé par certaines planches que j’ai vues aux USA, par son découpage. Pour moi, c’est du même niveau que Will Eisner, une leçon de narration dans la manière dont il travaille les visages, les corps, le cadrage. Regarder son western, Firehair, c’est une claque. Il avait compris son médium et les choses que seule la BD permettait de réaliser. Depuis, je remonte le temps à la recherche d’histoires publiées dans des comics des années 70’s et qui n’ont jamais été republiées.

Les prochaines expositions ?

Pour juin, je prépare une exposition collective sur l’heroïc fantasy. Il y aura Cédric Fernandez (Les forêts d’Opale), Thibaud de Rochebrune (Michel Ange, La geste des chevaliers dragons)…

Et, à la rentrée, la galerie se mettra aux couleurs de Ninn du duo Darlot-Pirlet chez Kennes.

De chouettes moments en perspectives. Merci Frédéric et longue vie à la Comic Art Factory.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Comic Art Factory ou sa page Facebook. L’expo-vente de Renaud Dillies est à voir jusqu’au samedi 6 mai au n°237 de la Chaussée de Wavre à Bruxelles.

Il y a deux ans, presque tout pile, quand nous avons rencontré Dany, le septuagénaire à la jeunesse éclatante se mettait au travail sur autre chose que des planches de BD : des toiles à l’acrylique. Un monde assez nouveau pour le papa d’Olivier Rameau et tant de jolies filles de papiers (qu’elles soient de blagues coquines ou d’ailleurs) qui a superbement tiré son épingle du jeu avec frivolité, sexytude mais aussi une détermination à terrasser le politiquement correct avec une intenable, irrésistible et incompressible liberté. C’est à voir jusqu’au 21 avril à la galerie Daniel Maghen à Paris. Bienvenue en 1900 mais aussi en 2018. Nous avons rencontré Dany, en pleine préparation d’un voyage au Viêt Nam, pour parler de ses femmes mais aussi de ces projets de bande dessinée, entre Spirou, un projet qui promet dans la collection Aire Libre et… le retour d’Olivier Rameau ?

Bonjour Dany, la dernière fois, vous étiez en pleine élaboration de toiles et d’acryliques. Une activité assez neuve pour vous. Trois ans plus tard, les voilà enfin exposées et vendues dans la prestigieuse galerie Daniel Maghen à Paris. Ça a pris du temps, non ?

En effet. En y réfléchissant, J’aurais peut-être dû prendre six mois pour ne faire que ça. Au lieu de ça, j’ai réalisé des toiles pendant quinze jours, voire trois semaines, puis je faisais autre chose. J’aime me diversifier. Du coup, ces trois ans de travail représentent 24 toiles et une vingtaine d’acryliques sur papier. Si j’avais déjà réalisé, par le passé, l’une ou l’autre illustration, je n’avais pas approfondi cette technique. Mais elle m’intéressait, je ne savais juste pas ce que je pourrais raconter.

© Dany

Puis, Daniel Maghen a provoqué le déclic. En venant chez moi, il a repéré une illustration que j’avais réalisée sur le Centre Belge de la Bande Dessinée, ce bâtiment d’Art-Nouveau réalisé par Victor Horta et qu’on ne présente plus, qui fut l’écrin des magasins Waucquez. Plus tard, Guy Dessicy se battrait pour sauvegarder ce bâtiment et y abriter le grand musée qu’on connaît aujourd’hui.

© Dany

En voyant cette illustration, issue d’un portfolio réalisé avec d’autres artistes, Daniel Maghen m’a soumis cette idée. Pourquoi ne pas réaliser une série de toiles portant sur la fin des années 1800 et le début des années 1900, une période très décorative. J’ai été d’autant plus séduit que, en passionné d’histoire, je possédais beaucoup de documentation. Je me suis donc lancé.

Avec facilité ?

J’ai autant été fasciné que j’ai été piégé par toutes les possibilités que proposait la peinture. Jusqu’à l’hyperréalisme. « Tendre à la perfection à s’en crever les yeux », chantait Aznavour. Du coup, sur certaines toiles, je me retrouvais à venir et revenir sur des détails. L’arrondi d’un sein, par exemple. J’étais piégé. Alors que ce qui me plaisait, au départ, c’était l’impressionnisme. Ce n’est seulement que maintenant que j’appréhende mieux cet art. S’il y a une autre expo, je pense que ce sera un cran au-dessus, encore mieux. Mais, dans cette première exposition, on retrouve donc les deux facettes, impressionnisme et hyperréalisme.

© Dany

Naturellement, pour en arriver là, il y a eu des balbutiements. Avez-vous pris des cours, été chez des « maîtres »?

Non, ça me plaisait beaucoup de tester, d’expérimenter, de me débrouiller seul. Peut-être aurais-je dû demander conseil ? Mais, j’aime trop me diversifier. J’ai horreur de la routine, quel que soit le plaisir que je prends à traiter un sujet. Non pas que je m’ennuie mais que je suis porté par ce besoin de renouveler la routine. Je mets la barre plus haut. Ce n’est pas toujours confortable, c’est même parfois dangereux mais ça contribue sans aucun doute au fait que mon enthousiasme est intact.

© Dany

Ce qui aurait été beaucoup plus difficile, je crois, si j’avais fait carrière avec un seul personnage. D’ailleurs, elles sont de plus en plus rares, les séries au long cours. La tendance est désormais aux séries plus courtes.

Après, ma manière de travailler n’est en aucun cas liée à un insuccès. Dieu sait que des éditeurs m’ont proposé de faire et refaire des albums coquins à l’envi. Même si, des jolies femmes, il y en a toujours dans mes albums…

© Dany

… et vos toiles. Ce n’est pas pour rien que cette expo s’intitule : « Les femmes de Dany ».

En effet, des jolies filles, pas toujours très habillées. De quoi contraster avec la mode des années 1900, quand on n’avait pas peur de rajouter du tissu sur les vêtements. Comme les chapeaux: plus c’était grand, mieux c’était. Vous savez, l’époque victorienne, qui n’était pas réservée qu’à l’Angleterre mais a aussi pris ses quartiers en France et plus largement en Europe, c’était une époque assez coincée, engoncée dans des conventions et un politiquement correct qui n’empêchait toutefois pas les turpitudes. Je voulais donc la confronter à des jeunes femmes, nues, belles, flamboyantes et, par-dessus tout, libres. Capable de dire à cette société : « Je vous emmerde, je suis libre! »

© Dany

Ce pied de nez m’intéressait d’autant plus qu’il est aisé de faire le parallèle avec ce qu’on vit actuellement. Le politiquement correct a repris le pouvoir, on ne peut plus rien dire sur quoi que ce soit sous peine d’être accusé de tous les maux. L’idéologie rampante est devenue dominante. Et ça m’insupporte.

© Dany

Si elles ont pris leur élan pour se retrouver des planches aux toiles, on reconnaît bien là vos filles.

Ça me fait plaisir et en même temps, ça m’interroge. Yslaire, et d’autres dessinateurs qui sont venus me voir, m’ont également fait la remarque: « Arrête, on sait que c’est toi, t’as même pas besoin de signer ». On ne se refait pas, pourtant, j’ai l’impression d’avoir vraiment fait quelque chose de différent. En tout cas, j’essayerai d’y arriver un peu plus dans la prochaine expo. Je ne sais pas encore sur quoi elle portera, je ne sais pas encore sur quoi. Il m’importe d’avoir quelque chose à dire, pas n’importe quoi, et de le faire, de toute façon, par la séduction. C’est vrai que j’éprouve quelques difficultés à dessiner des moches. J’en parlais avec Loisel et il me disait de continuer tout en changeant de direction, en m’évadant des pin-up. On verra bien?

© Dany

Cela dit, j’avais réalisé cinq toiles avec des filles différentes de celles que je peux animer, en règle générale. Pour réaliser ces toiles, j’ai fait poser des modèles. Souvent, j’adaptais, j’interprétais… sauf pour ces cinq toiles dans lesquelles j’ai essayé d’être fidèle aux originales. Mais… Daniel Maghen ne les a pas retenues pour l’expo-vente. Pas assez sexy, peut-être un peu tristes, fatiguées. Des femmes plus toutes jeunes. Daniel, je le comprends, il est formidable, il sait ce qu’il veut. Ces tableaux, je les garde, je ne les ai pas détruites et je les utiliserai sans doute dans une autre exposition. Mais, au-delà de ces cinq tableaux, il y en a un autre qu’il a failli ne pas prendre, Miroir Noir, mais j’ai insisté.

Miroir noir © Dany

Vous parliez d’Yslaire. En cours de route, vous avez montré vos peintures à d’autres auteurs ?

Oui, bien sûr, au fur et à mesure. Olivier Grenson, Turk, Jean-François et Maryse Charles, Barly Baruti, Yves Sente. Quand il venait me rendre visite, forcément, ils savaient sur quel projet je travaillais alors ils voulaient jeter un coup d’oeil.

© Dany

Et, au vernissage de l’expo, que de (beau) monde !

Oui, avec Guarnido, Gibrat, Gauckler, en plus de ceux déjà cités. Ça m’a touché. En plus, il paraît que l’accueil est plutôt bon. Mais ça, je n’ose jamais le demander au galeriste.

Dans ces toiles, des femmes, on l’a dit, mais aussi des décors. Intimistes et minimalistes ou fourmillant de détails, comme ce voilier ou cette foule. Tout en variant la lumière.

La lumière, c’est le mot important. C’est Hermann qui m’a dit, un jour : Ne pense pas à la couleur, pense aux lumières. C’est ce que je mets en pratique depuis longtemps en jouant avec des double-éclairage, par exemple. Puis, il y a les visages, le regard. Il m’est crucial que ce regard interpelle le lecteur ou le spectateur, qu’il soit loquace et qu’un sens se dégage du regard, de l’ambiance de l’ensemble.

© Dany

Cela dit, quoiqu’on fasse, art ou pas, je suis convaincu de l’importance de créer l’émotion. Si on regarde une peinture comme une tapisserie, c’est perdu. Il faut parvenir à accrocher le regard.

Vous nous disiez, en début, d’interview, ne pas vous être concentré uniquement sur la réalisation de ces toiles. Qu’avez-vous fait d’autre ? De la BD ?

J’ai, en effet, deux albums en préparation. Un Spirou avec Yann, qui est bloqué depuis quelques mois. On n’est plus d’accord sur la fin, ça arrive et ça finira bien par se régler. Il devrait faire 62 planches.

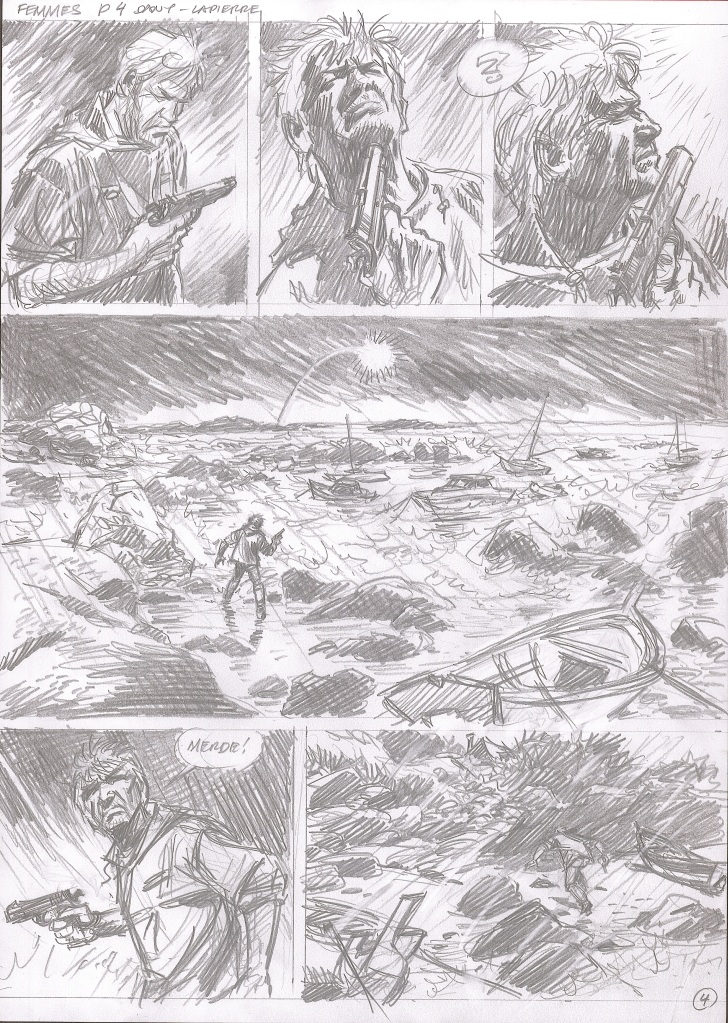

© Yann/Dany chez Dupuis

Puis, il y a un autre projet que je réalise avec Denis Lapière. Un chouette album, dans un style très différent de ce que j’ai proposé jusqu’ici. Ce sera un cahier graphique à quatre mains en quelque sorte. Non pas que Denis se soit mis à dessiner mais nous nous sommes complètement impliqués tous les deux. Denis a écrit cet album en pensant à moi et il a tenu à ce que le personnage principal ait un air de famille avec moi. D’ailleurs, le titre ne vous étonnera pas le moins du monde : ce sera Femmes ! (il rit). Soixante-quatre planches qui se dérouleront sur deux périodes. Une partie au temps présent, dur, avec des ombres noires. Et une autre partie en flashback, l’aquarelle suscitera les souvenirs, qui seront sans doute un peu flous, lointains. Cela paraîtra chez Aire Libre.

© Lapière/Dany

© Lapière/Dany

Autre actualité de ces derniers mois: Joker qui a mis la clé sous le paillasson.

C’est intéressant, aussi, ça. Ça fait longtemps que Thierry Taburiaux voulait vendre. Il n’était plus motivé comme on l’a été pendant vingt ans. Il avait désormais d’autres centres d’intérêt. Et l’occasion s’est présentée avec les éditions Kennes qui ont racheté une partie du catalogue de Joker. Et mes albums en font partie. Kennes est très dynamique et mes albums coquins vont être remaquettés. Tout en enlevant certains gags qui, aujourd’hui, m’enverraient en prison, ou pire… (rires). Avec la possibilité de nouveaux albums coquins. Étant donné que je me suis amusé comme un petit fou avec Erroc sur Ludivine, j’en ai touché un mot à Erroc, le scénariste. Refaire des blagues ensemble, ça pourrait être sympa !

© Erroc/Dany chez Glénat

Puis, Dimitri Kennes est preneur d’un nouveau… Olivier Rameau ! Ça me change de l’engourdissement bien compréhensible de Thierry. Olivier Rameau, c’est chez moi, j’y retourne avec grand plaisir et sans problème, il me permet de jouer et de me moquer du politiquement correct. Mais, encore une fois, le nerf de la guerre, c’est le temps. Mais, j’ai toujours un album inédit d’Olivier Rameau, Le pays des 1001 ennuis, écrit, dialogué, découpé. Il faut juste que je le retrouve. Il n’y a plus qu’à le dessiner, et comme j’aime résolument toutes les disciplines, du scénario à la couleur, je ne peux pas me résoudre à passer les rênes.

© Dany

En attendant, ça y est, vos valises sont prêtes pour partir au Viêt Nam ? Le plus intrigant est sans doute cette conférence que vous tiendrez à l’… Université de Hanoi !

La valise, pas encore, mais elle est prête en permanence. Mais oui, le Viêt Nam. Comme quoi la BD de cul, ça mène à tout ! (il se marre). Ce voyage a lieu dans le cadre d’un échange culturel mené par la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une attention pour la BD, notamment. Moi qui aime voyager, je ne pouvais pas refuser, même si, pendant ce temps-là, mes projets n’avancent pas. Puis, c’était l’occasion de revoir le Viêt Nam, de comparer ce que je vais voir avec mes souvenirs d’il y a quasiment vingt ans, quand j’y ai été la première fois.

Puis, il y a cette conférence. Elle me permettra d’insister sur le rôle primordial de la Belgique sur la bande dessinée. La BD belge est d’une importance capitale dans le Neuvième Art. Il est important de remettre les pendules à l’heure, surtout quand certains critiques se permettent, dans des bouquins sur la BD, de ne s’intéresser que pendant un chapitre à ce qu’ils appellent « La parenthèse belge ». Quelle insulte. Des journaux comme Tintin ou Spirou ont drainé tant de créateurs extraordinaires, de monstres sacrés. La Belgique a eu une influence énorme sur la Franco-Belge et même plus loin. Je pense que Giraud n’aurait pas existé de la même manière, s’il n’y avait pas eu Jijé.

© Dany chez Dupuis

Et on jure qu’il y en aura, des auteurs, qui vous devront aussi des choses, Dany. Un grand merci et bon voyage !

En attendant, voilà un aperçu de ce que le visiteur peut voir à la galerie Maghen, jusqu’au samedi 21 avril 2018.

Propos recueillis par Alexis Seny

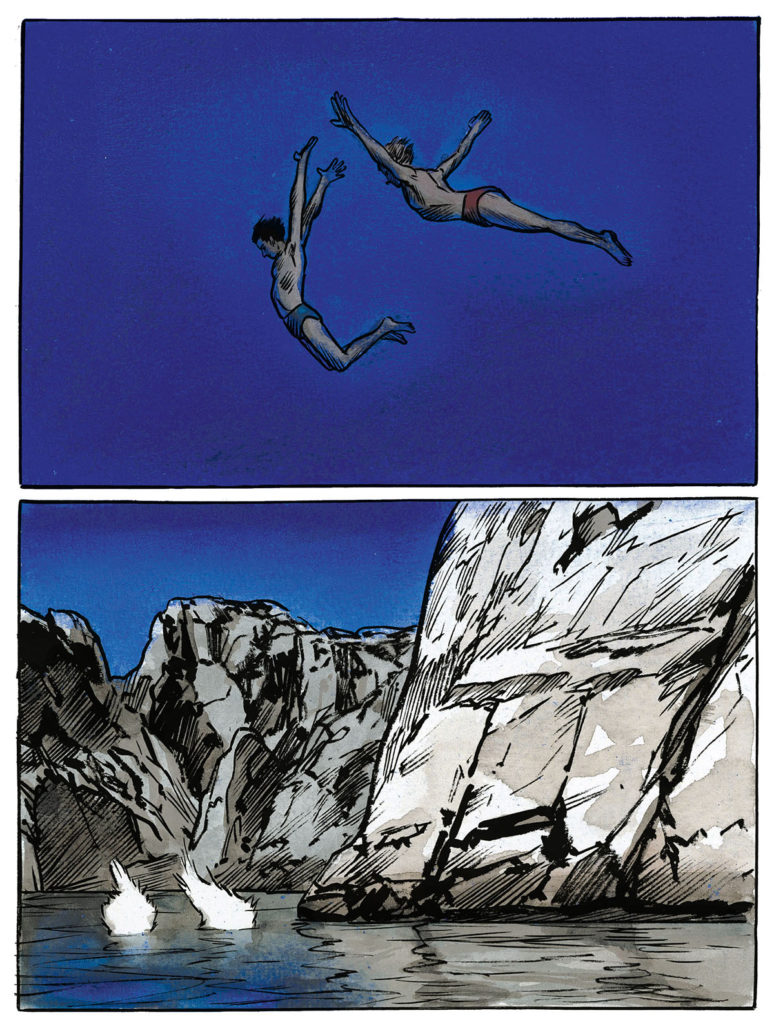

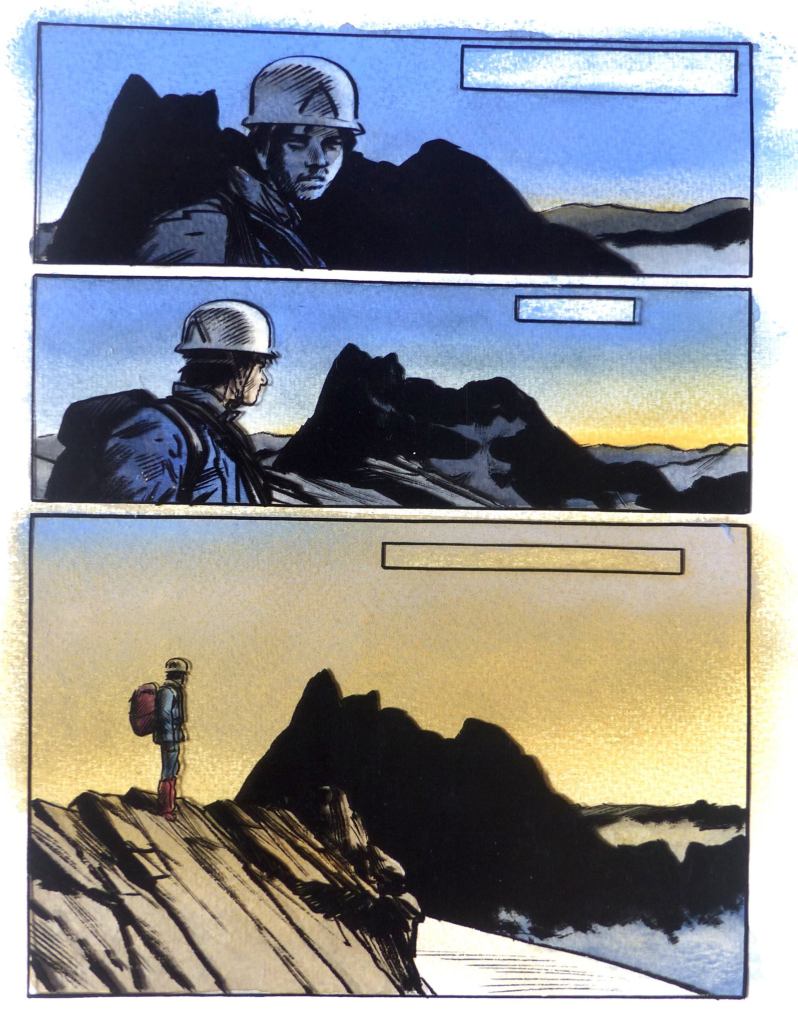

Avec Ailefroide, c’est un grand coup de piolet, de longue haleine, que nous livre un Jean-Marc Rochette au sommet de sa forme et de son talent (enfin, bon, chaque fois, en escaladeur chevronné, il repousse ses limites graphiques, vous savez). Plongeant dans ses aventures d’ado, quand il apprenait à toucher le ciel avec un matériel de fortune mais une idée en tête qui germait et allait bientôt être aussi grande qu’une montagne; Jean-Marc Rochette (en compagnie d’Olivier Bocquet, en renfort scénaristique) nous fait découvrir la montagne comme jamais, avec un angle personnel, des notices professionnelles mais, surtout, un rendu et un propos universel qui vient nous chercher, qu’on ait la tête dans les nuages ou qu’on soit pris de vertige dès que nos pieds ne touchent plus le plancher des vaches. Un caillou a eu raison de son rêve de devenir guide de montagne. Pourtant, quarante ans plus tard, il l’est devenu. Par la force d’un Neuvième Art qui ne lui a pas brûlé ses ailes montagnardes. Passionnant de bout en bout, de bas en haut, tout en haut.

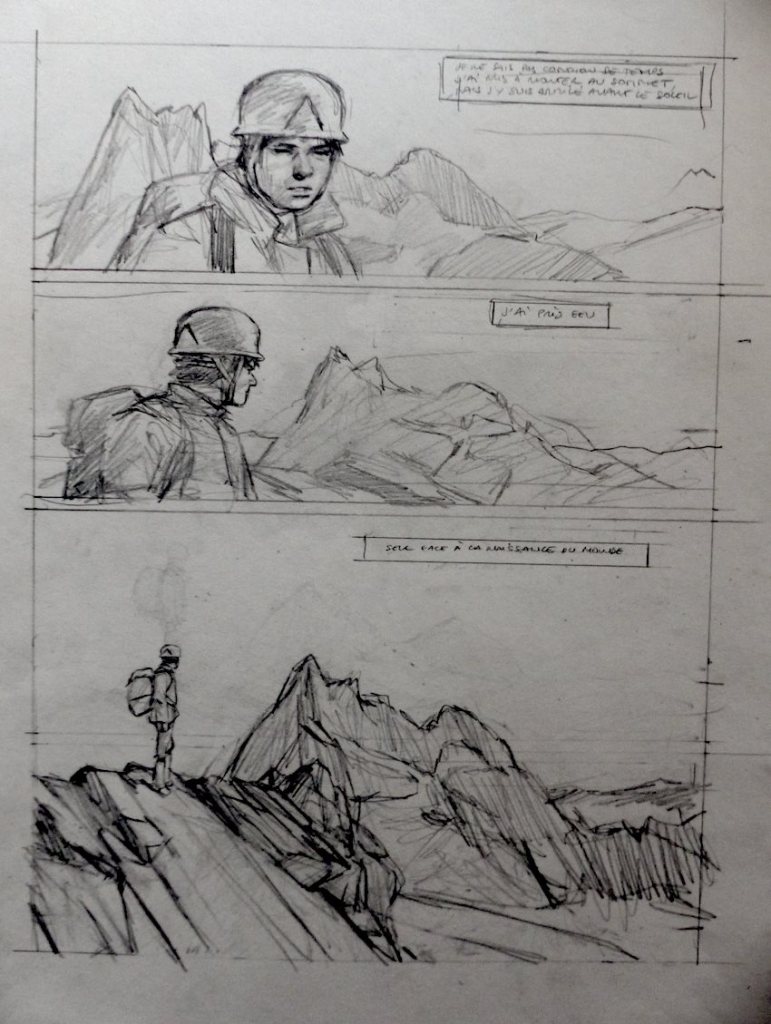

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Bonjour Jean-Marc, j’ai l’impression que cette fois, même si c’est à retardement, vous l’êtes devenu ce guide de montagne que vous rêviez d’être ado?

Jean-Marc Rochette : C’est vrai, c’est un peu ça. Il y a même des sites spécialisés en montagne qui me demandent de leur dresser la liste de course du matériel idéal pour s’attaquer à une ascension.

Votre première ascension, elle date d’il y a quelques décennies. Comment se fait-il que vous l’ayez fait resurgir aujourd’hui ?

J’avais enterré, ça, c’est vrai. C’était une autre vie même si je suis resté extrêmement passionné par la montagne. Une fois, j’en ai parlé à mon éditrice et elle a été assez emballée. Mais, pour réaliser cet album, je devais trouver un axe qui aille vers le public, élargir le passage et dépasser le propos du simple spécialiste.

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Vous avez cherché longtemps ?

Non, c’est venu assez vite, c’était ma vie, je n’avais rien à inventer. J’ai regroupé certaines scènes pour plus de cohésion. Mon éditrice m’a aussi fait des remarques face à ce que j’avais imaginé être un personnage de Mark Twain en liberté, seul ou presque dans la montagne. Elle n’avait pas tort, je devais parvenir à mettre en relation mon personnage. Au lycée, avec mes amis de l’époque et avec ma famille et, surtout, ma mère qui m’a élevé seul après la mort de mon père durant la guerre d’Algérie.

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Avec l’intervention d’Olivier Bocquet, avec qui vous aviez travaillé sur le Terminus du Transperceneige.

Oui, même si j’ai beaucoup écrit, objectivement. Il m’a amené la distance, la fluidité du discours tout en évitant de se nombriliser. On y a gagné en temps !

Puis, dans l’histoire des oeuvres culturelles, travailler en coscénaristes, c’est important. Regardez Kubrick. Cela dit, je remarque que là où c’est presque une constante dans le cinéma, la BD associe moins deux co-scénaristes ou plus sur un même projet. Moi, je trouve que ça permet de discuter, de s’améliorer.

© Bocquet/Rochette

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Cela dit, Olivier est venu en technicien du scénario. La montagne, il n’y connait rien, je ne sais même pas s’il y a déjà été. C’était son regard de candide qui m’intéressait. Il m’a aussi permis de tout tester, de me rendre compte que si ça fonctionnait sur lui, ça pouvait fonctionner sur tout le monde.

Autre regard, le vôtre sur la peinture. C’est la première chose qu’on voit dans cet album, avant même la montagne.

J’ai d’abord été attiré par la peinture avant la BD. Pour sa dramaturgie, son mystère… Après, je n’ai pas fait de peinture, car il n’y avait plus de maître sur lequel prendre exemple. C’est un monde curieux.

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Mais aujourd’hui, dans votre BD, ne faites-vous pas plus de peinture qu’avant ? Votre trait n’est-il pas hybride ?

C’est vrai que je fais pas mal de peintures de paysage, puis j’utilise de portraits. Après, je reste assez loin de la peinture, finalement. Pour tout vous dire, je rêve de me retrouver un jour dans l’atelier de Goya et Poe qui se seraient unis pour faire une bande dessinée. Je ne sais pas ce que ça aurait donné mais ça aurait mis tout le monde d’accord. Je n’ai pas suffisamment de recul sur ce que je fais que pour savoir s’il est acceptable de me ranger parmi les peintres-dessinateurs.

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Quoi qu’il en soit, l’ascension de cet album vers le lecteur a été fulgurante.

C’est très émouvant d’apprendre qu’au bout de deux semaines, l’ouvrage part en réédition, qu’il a trouvé les mains de personnes qui ne sont même pas de ma région, qui ne la connaissent pas.

Après, je pense que je suis parvenu à la rendre universelle, cette histoire. Mon ami Tardi, qui n’a rien à voir avec la montagne, m’a avoué avoir eu le vertige, s’être senti comme un enfant alors que c’est un géant. À ce moment, je me suis dit que j’avais marqué un point. Que j’avais réussi à faire passer ce sentiment d’immersion.

© Bocquet/Rochette

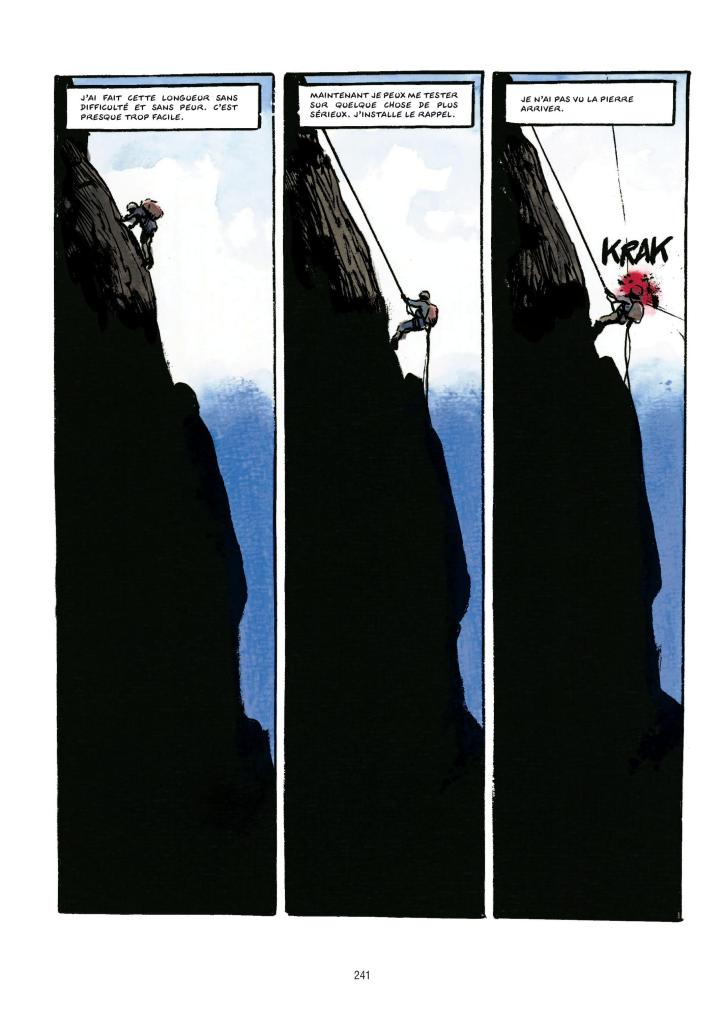

Un sentiment qui atteint son paroxysme lorsque tombe la pierre qui va changer votre vie et vous défigurer. Trois cases qui font basculer un jeune homme et ses projets.

Je voulais qu’on voit l’accident de loin, que ce ne soit pas frontal, que de l’alpiniste on ne distingue rien qu’une silhouette. Et une pierre qui se décroche, qui dégringole et vient s’exploser sur ma figure. J’ai laissé passer le temps, les planches avant de montrer le visage défiguré au lecteur.

© Bocquet/Rochette chez Casterman

Ça passe d’abord par le regard avec, dedans, quelque chose d’un animal en souffrance. Ce n’est pas un hasard, je me suis inspiré d’une photo d’un chat qui avait eu le bas de la tête explosé. Après, je voulais me dégager du pathos, évoquer cette douleur, ce choc de manière artistique, durant la traversée jusqu’à l’hôpital… et, avant ça, l’embouteillage. Là, je n’ai pas eu d’autre choix que celui de sortir de la voiture et de montrer mon visage, de montrer l’urgence pour que les automobilistes nous laissent passer.

Que de frissons pendant cette séquence !

Je me suis interrogé sur comment rendre tout ça, sans cacher les choses. Je me suis retrouvé parfois sur le fil du rasoir lors de mes ascensions en montagne. Cette séquence qui va changer ma vie, elle arrive après un premier accident dans le couloir. Un accident après lequel le lecteur peut souffler, se dire que le pire est passé. Ouf, ça va aller mieux… Et là, boum, c’est le deuxième accident, qui vous saisit par surprise.

© Bocquet/Rochette

Pour un gars du plat pays qui est le mien, mais certainement pour d’autres qui ne se sont pas aventurés bien haut, une montagne, c’est une montagne. Qu’est-ce qui fait votre amour des Écrins, le principal décor de cette aventure, au final ?

C’est une histoire d’amour. Bien sûr, je suis monté dans d’autres régions, au Mali, à Chamonix, je n’ai jamais retrouvé le rapport au massif qui était les miens. Certains disent que c’est érotique. Il y a une texture. C’est une femme à laquelle on a aucune envie d’être infidèle (il sourit).

Mais, finalement, vous gardez cet amour pour la montagne malgré tout ce qu’elle vous a pris : une partie de votre visage, pas mal d’amis…

Oui, mais les choses graves ne se sont pas passées dans les Écrins. Dans le Vercors, par exemple. Dans l’Oisans, s’il y a eu des chutes de pierres, des orages, je n’ai jamais craint pour ma vie ou celle d’un compagnon de cordée. C’était sans conséquence véritable.

© Bocquet/Rochette

Saviez-vous en commençant que votre histoire ferait 280 planches ? Ce caillou dont on parlait est devenu un pavé !

Non, j’avais signé, et été payé pour 150 planches. Pour tout dire, j’ai coupé des séquences. Des histoires, j’en avais plein à raconter. Celle d’un copain qui voulait devenir prêtre. Mes ascensions au Mali. Mais c’était hors propos, ça ne tenait pas avec le fil narratif.

Une autre fois, peut-être ! Le fait que votre Transperceneige ait été adapté en film a-t-il changé votre regard sur votre art et ses capacités ?

D’un coup, la bande dessinée underground qu’était Le Transperceneige est devenue mainstream. J’ai pris confiance en ce que j’étais, de ce que la montagne cachait par rapport à moi qui me sentais un peu ridicule. Aujourd’hui, je m’accepte comme je suis, le cinéma m’a donné un éclairage sur mon art. Je peins, je fais de la sculpture. Ça rejoint la métaphore de l’arbre dans la canopée. Il peut rester des années à vivoter dans l’ombre, face à d’autres arbres bien plus grands. Puis, un jour, il va trouver la lumière, vite pousser et devenir luxuriant. Moi, à l’heure où d’autres se voient vieillissant, j’ai l’impression d’avoir acquis une maturité, une certaine jeunesse, à 60 ans. C’est sans doute grâce au film, donc, qui m’a ouvert les yeux sur ça et ce dont j’étais capable.

À l’écran, l’aventure du Transperceneige n’est pas finie, la série se prépare.

Oui, là aussi, ça peut être quelque chose de grand, nous faire franchir un cap supérieur. Bon, pour le même coup, ça sera un flop, un coup dans l’eau. Toujours est-il que j’ai rencontré quelqu’un qui avait vu un trailer et apparemment ça donnait bien. Moi, je suis dans l’attente. Tout ça me paraît bien mystérieux. Pour les éléments tangibles, c’est le scénariste-créateur d’Orphan Black, Graeme Manson, qui est à la tête du projet avec Jennifer Connely au casting (ndlr. et, notamment, Scott Derrickson, le réalisateur de Doctor Strange, à la réalisation). Ça a été commandé par la TNT, quand même, la Warner Bros est derrière. Après, je ne toucherai aucun droit mais il y a autre chose, comme le rayonnement de la série BD. En matière de séries BD franco-belge, outre Tintin, il ne doit pas y en avoir énormément qui ont atteint un succès mondial tel que Le Transperceneige.

© Lob/Rochette chez Casterman

Puis, s’il y a la série, Le Transperceneige en BD… ce n’est pas fini. C’est un scoop. Je travaille à un prequel avec Matz. Nous n’avons pas de titre, pour le moment, mais nous avions pensé à « Extinction ». Le but est de voir ce qui a mené à la catastrophe, le déclic qui a fait plonger la civilisation dans la barbarie.

© Rochette

C’est super-intéressant, le tout avec un scénario choral. Matz est très fort là-dedans. Nous serons sur un format plus court que Terminus, un format comme le Bug d’Enki Bilal. L’idée est d’y aller graduellement. Une exposition aura lieu en juin 2019. Pour le moment, j’ai trente planches. Mais avec la sortie d’Ailefroide, la promotion, les dédicaces, j’ai arrêté d’avancer, je bloque. J’ai besoin de calme, de rester dans mon histoire…

… qu’on a donc fort hâte de découvrir. Merci pour cette échappée en hauteur.

Propos recueillis par Alexis Seny

Titre : Ailefroide

Sous-titre : Altitude 3954

Récit complet

Scénario : Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette

Dessin et couleurs: Jean-Marc Rochette

Genre : Autobiographie, Drame, Aventure

Éditeur : Casterman

Nbre de pages : 296

Prix : 28€

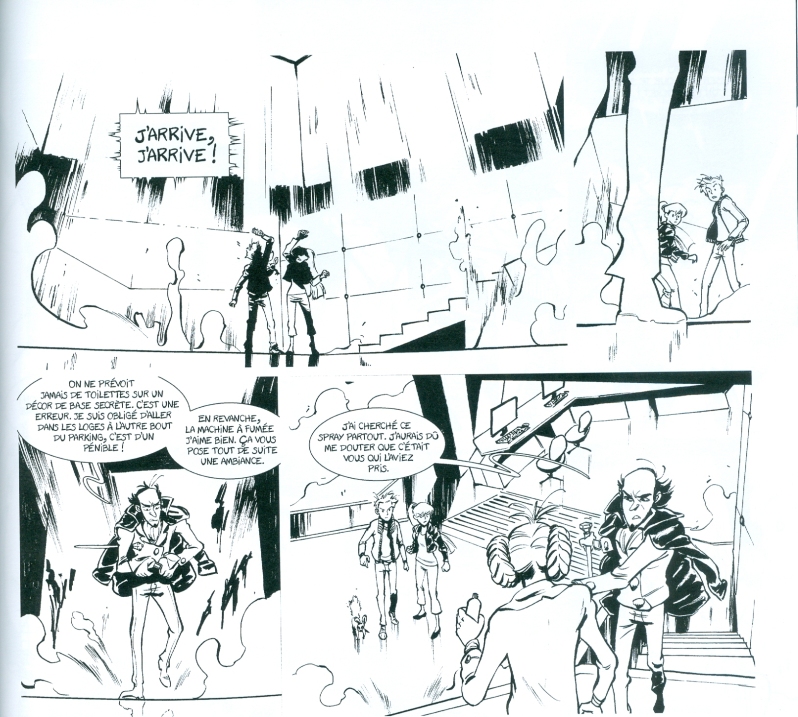

Qu’ils sont difficiles les allers-retours entre le septième et le neuvième art. S’ils se sont intensifiés, force est de constater qu’ils n’ont pas mené à de formidables réussites. Alors, quand on nous annonce que sort une bande dessinée adaptée d’un film, on ne part pas confiant. Un quatuor flamboyant nous a prouvés le contraire, autour du film Spirou et Fantasio, en retournant l’exercice et en en faisant quelque chose de fun, créatif et bien plus percutant que ce que le cinéma a été capable de faire. Le triomphe de Zorglub, c’est une non-adaptation du film, une surprise savamment orchestrée par Olivier Bocquet, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Johann Corgié. Tout un petit monde que nous avons pris le temps de questionner dans une interview peut-être bien ultime, certainement utile !

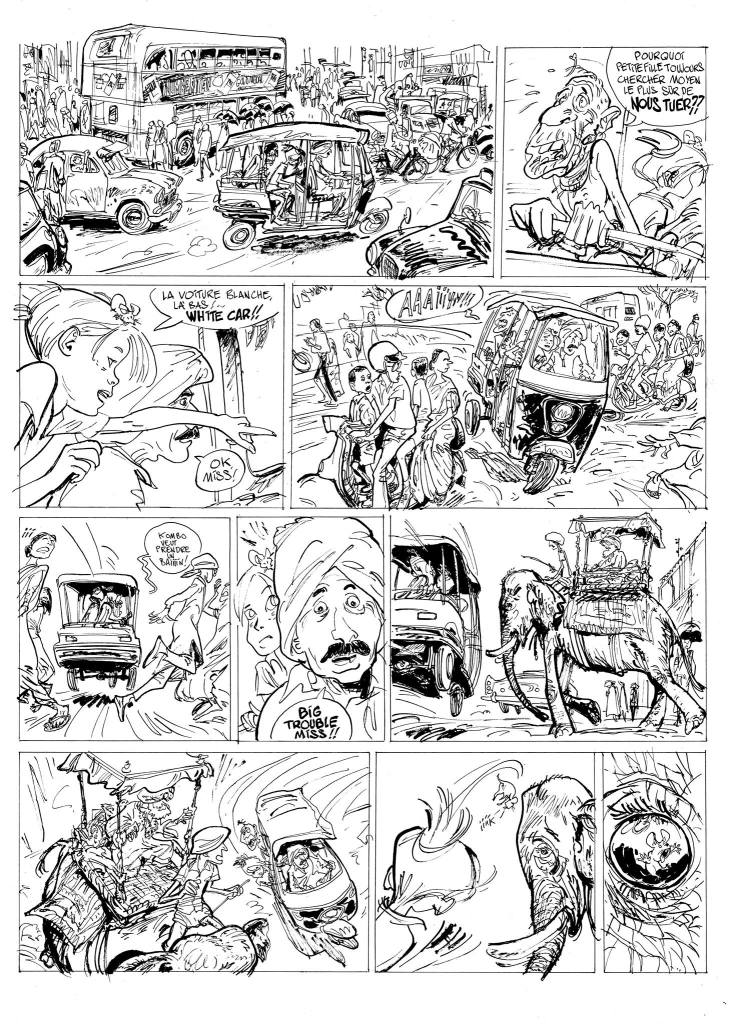

© Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis

Bonjour à tous. Pour une surprise, c’est une surprise. D’autant plus que cet album dérivé du film sans en être une adaptation a finalement été annoncé très tard.

Brice Cossu : C’est parti d’une demande de Dupuis. Si nous espérions bien faire un one shot Spirou vu par, à la base, nous n’avions pas l’intention de faire un album juste pour adapter le film. Ça n’avait pas d’intérêt. Mais, si nous pouvions l’emmener ailleurs, pourquoi pas ? Chez Dupuis, on nous a répondu qu’il serait compliqué de se dégager du film sauf s’il nous arrivait une idée de génie tout en intégrant le film.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié

Alexis Sentenac : D’autant plus qu’on avait lu la première version du scénario, nous n’étions pas emballés.

Brice : Puis, Olivier a eu cette idée de mise en abyme. S’il fallait prendre les acteurs du film, autant les opposer aux vrais héros qui se retrouveraient sur le plateau de tournage.

Alexis : S’il nous arrivait de faire un Spirou un jour, il fallait que ce soit notre aventure. Il nous appartenait sur cet album du film de faire le lien.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié dans le tirage de luxe aux Éditions Khani

En mettant les bouchées doubles. Olivier au scénario, Brice au crayonné, Alexis à l’encrage et Johann Corgié aux couleurs.

Brice : On a constitué une équipe, dès le départ, il fallait coller aux délais.

Alexis : Des délais qui convenaient à peu près, le film devait sortir en juin 2018. C’était avant qu’il soit ramené en février, avant le film Gaston. En plus de cet avancement de la sortie du film, la validation de notre script a pris du temps. On a stressé pendant que la production du film, elle, prenait son temps. Enfin, on connaît des gens qui ont attendu beaucoup plus longtemps. Notre chance, heureusement, c’était que dans l’équipe de ce Spirou, on se connaissait depuis longtemps. Ça nous a permis d’avancer deux fois plus vite, d’être plus dans l’intensité, d’y mettre de l’énergie.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis

Brice : Le faire pour mieux bâcler n’aurait eu aucun intérêt.

Johann : Pour ma part, travailler à ce rythme et dans ces conditions m’a permis de simplifier, d’aller à l’essentiel, de faire des choix. Contrairement à certains albums que j’ai pu faire et où je pouvais me perdre en réflexion, en détails. J’ai découvert le travail en équipe sur cet album et, du coup, tout va beaucoup plus vite, ils ont su m’orienter dès le début tout en me laissant complètement libre. Une super expérience.

Alexis : Puis, c’est l’album pour lequel je suis revenu au traditionnel. Jusqu’à présent, je réalisais mes albums en numérique. Je nourrissais l’envie de revenir au papier depuis un moment. Sur ce Spirou, j’ai franchi le pas, après 20 planches en numérique, sans transition. Il faut dire que ça m’aurait fait chier de m’attaquer à Spirou et de ne pas en avoir de traces physiques. Puis, il y a le marché original mais aussi le fait que j’ai pu offrir une planche à Olivier. Ce qu’en numérique, il est impossible de faire.

©Bocquet/Cossu/Sentenac

Au niveau de l’encrage, j’ai essayé de retrouver l’influence de Franquin. En tout, il m’a tellement inspiré. Enfant, c’est quand même Gaston que j’ai le plus souvent recopié.

Et vous Brice ?

Brice : Je suis resté au numérique, c’est ce qui fait mon énergie.

Alexis : Avec un aspect manga, aussi. Celui qui emmerde tellement le puriste. (Il ricane)

Brice : Mais c’est vrai que sur les trois premières planches, j’avais l’impression de me retenir. J’étais timide. Dupuis m’a rassuré, ils nous ont dit, n’hésitez pas à y aller. Du coup, on s’est dit, c’est bon, on lâche tout. Ce qui rend, je crois, le récit hyper-dynamique.

Alexis : On n’a pas perdu au change, c’est péchu.

Johann : Ahah les fameuses trois premières pages… elles nous auront tous bien fait galérer.

Johann, avec cet album, c’est un peu le temps des premières pour vous : Parution dans Spirou, Angoulême… Ça vous fait quoi ?

Alors en fait c’est ma deuxième parution dans le journal de Spirou, il y a 10 ans au tout début de ma carrière, j’avais fait une page couleur dessinée par Olivier Taduc pour le Spécial Benoît Brisefer, et la j’y reviens pour mon dernier album comme coloriste. La boucle est bouclée !

Et pour Angoulême, c’est juste énorme ! Les coloristes sont rarement invités sur les salons, alors y venir, qui plus est pour un Spirou, c’est que du bonheur. Énormément !

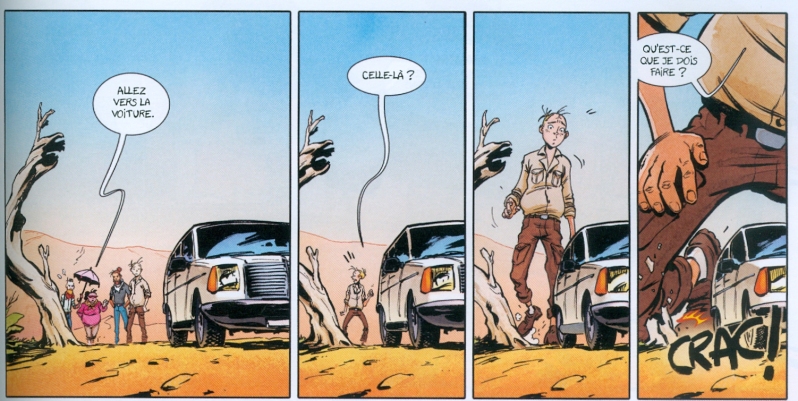

On aurait pu croire à une bande dessinée en pilote automatique. Pas du tout, on le constate très vite. Avec plein d’idées visuelles, de créativité. Comme sur ces trois cases où nos amis se rapprochent d’un 4X4.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis

Alexis : C’est une idée d’Olivier, ça.

Brice : Et c’est un malade. Il y a cette séquence complètement folle dans laquelle le 4X4 part en tonneaux. Quelque chose de très cinématographique, sur lequel on s’arrache les cheveux en tant que dessinateur. C’est en général à ce moment que le story-board est collectif, que tout l’atelier y apporte sa touche.

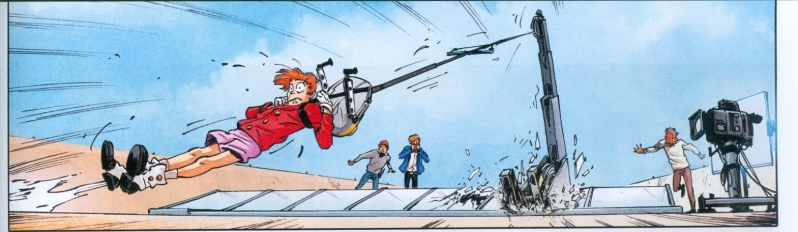

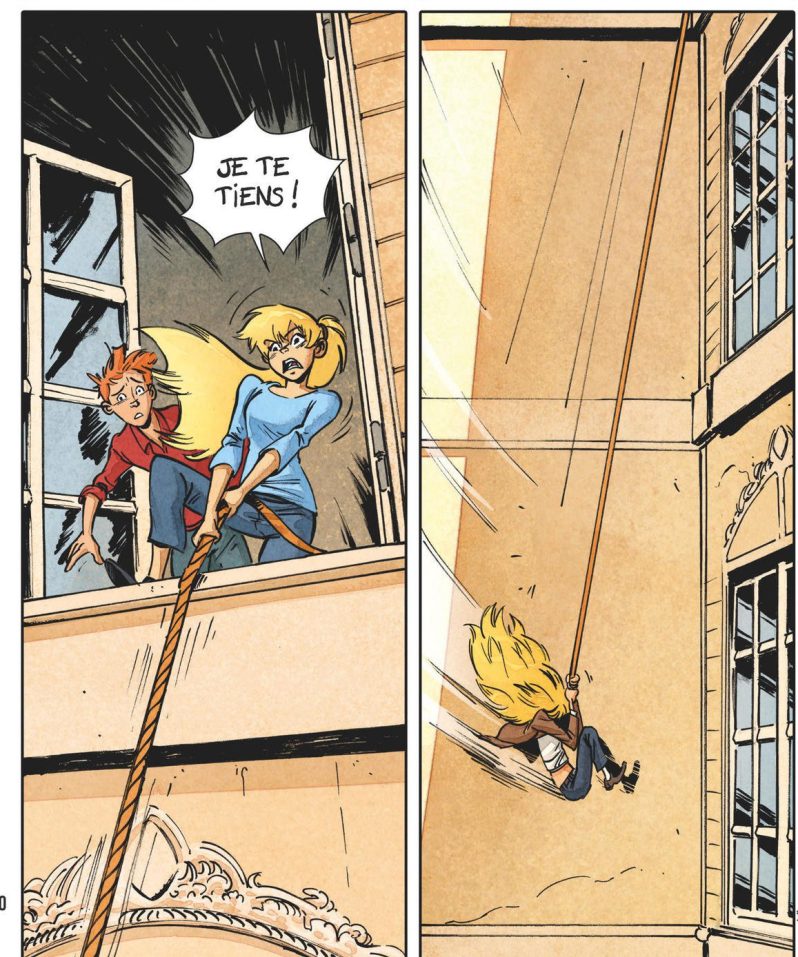

Comme cette cascade acrobatique, sur le toit de l’hôtel. Dans la séquence, j’imagine la veste de Fantasio qui, dans l’action, s’enlève. C’est de la mise en scène pure.

Olivier : En ce qui me concerne, cette séquence — pages 40-41, si vous avez la curiosité d’y jeter un œil — est probablement, de toute ma carrière, ce que j’ai écrit de plus acrobatique en termes de gestion de l’espace. Et clairement, jamais je n’aurais écrit une séquence pareille si je ne connaissais pas aussi bien Brice et Alexis. Je savais qu’ils arriveraient à la garder lisible et dynamique. Les trois pages qui précèdent délivrent des informations sur l’intrigue, mais servent aussi de mise en place du décor. Le lecteur sait où il se trouve mais on n’appuie rien. Et dans cette double-page 40-41, on lâche les chevaux.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis

À la première case, les deux personnages sont suspendus dans le vide à l’extérieur de l’hôtel, attachés l’un à l’autre uniquement par une paire de bretelles. Case suivante : les bretelles cèdent. Un personnage tombe tandis que l’autre monte… et pourtant, à la dernière case de la double-page, ils se retrouvent à nouveau ensemble, à nouveau au-dessus du vide, mais à l’intérieur de l’hôtel ! Ceci à l’issue d’un montage parallèle épique et — j’insiste là-dessus — que personne ne remarque ! C’est tellement fluide que le lecteur passe sur cette double page avec sans doute un petit sourire, en notant peut-être au passage que le vrai héros de la séquence est une héroïne, mais sans jamais se dire « woooooaw ! » Pour moi, c’est le signe qu’on a réussi notre coup. On a fait passer un truc hyper complexe comme si c’était parfaitement naturel. Je suis extrêmement fier de notre travail sur cette séquence.

©Bocquet/Cossu/Sentenac/Corgié chez Dupuis

Johann : Quand j’ai reçu les pages de cette séquence, je me suis rendu compte que j’avais intégré une équipe de fous furieux. Ça bouge c’est drôle et c’est hyper-fluide et super-lisible. J’me suis dit un truc du genre: « Mais qu’est-ce que je fous là, moi ?!?» ahah !

Justement, quand on parle de couleurs en BD, qu’est-ce que cela vous évoque ?