Flux RSS

Flux RSS

Ça claque, ça fracasse, ça casse aussi la mécanique de notre coeur de beurre, ça fait mal mais à la fin, ça fait aussi du bien. Parmi les albums qui restent accrochés à votre rétine très longtemps, Petite Maman de Halim tient une place de choix, de poids et de choc. Car raconter aussi près, aussi justement, aussi crûment la violence et de maltraitance intra-familiales si horrible à s’acharner sur des têtes blondes qui n’ont rien demandé, cela n’avait rien d’évident. Brisant le mur du silence, ne cherchant pas de grand méchant mais se plaçant du côté des enfants, Halim réussit la mission en choquant et en amenant la discussion et la réflexion. Nous l’avons rencontré et ses réponses ne nous ont pas déçus.

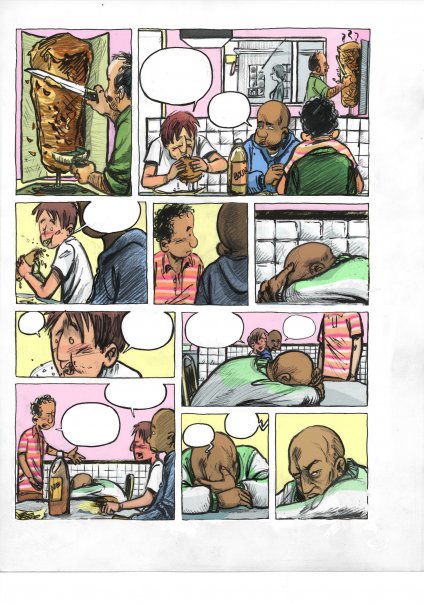

© Halim chez Dargaud

Bonjour Halim. « Petite maman » comme titre, c’est doux, non ? Ça ne prépare pas à une telle dureté. Ce titre est-il arrivé comme une évidence ou avez-vous mis du temps à le trouver ? Pourquoi, ce titre, si simple et si évident à la lecture de votre album ?

En effet, c’est très doux comme titre ! Je comprends que cela puisse dérouter vu le contenu et la dureté de l’album. En fait, « Petite Maman », dans mon esprit c’est d’abord son héroïne, Brenda. Elle en est le fil rouge, le rayon de soleil, et on voit cette histoire à travers ses yeux à elle. Du coup, je ne me voyais pas utiliser un titre dur ou triste, qui ne porterait pas, en lui, ce regard d’enfant sensible et particulier sur les choses.

Ce titre s’est donc imposé à moi dès le début. Cela arrive quelques fois d’avoir le bon titre dès le départ. Ça m’est arrivé aussi avec mon 1er album, « Arabico ».

© Halim

Après Arabico, Brenda, un autre enfant. C’est du côté des enfants plus que du côté des grands que vous vous sentez à votre place ?

Bonne question ! Je ne saurai malheureusement pas y répondre clairement. Ou alors disons, que je me sens à ma place auprès des adultes qui sont redevenus les enfants qu’ils étaient.

Tour à tour, j’ai été cet enfant qui n’aimait rien de mieux que la liberté. Puis, en grandissant, je suis devenu cet adulte ne recherchant rien de mieux que la sécurité. Et maintenant, je vis entre ces deux extrémités. Je suis une sorte d’adulte-enfant qui aime juste vivre. Un peu comme le dit Michel Onfray à propos d’Henry David Thoreau : « L’Enfant qu’il fut, a bien été le père, de l’homme qu’il est à présent ».

© Halim

Votre tour de force, c’est de faire dans l’émotion en évacuant pourtant le pathos, ce que beaucoup d’œuvres peinent à faire.

C’est gentil, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez été sensible à cette exigence-là. Car oui c’était bien une volonté de ma part. Je suis trop souvent frustré en tant que lecteur, de voir des personnages en deux dimensions, comme si nous étions tous binaires, ou « facile à lire ». Or, on ne l’est pas. Même se lire, se comprendre soi-même est une sacrée gageure. Qui peut même prendre toute une vie !

Au-delà de la volonté, ce traitement s’est imposé de manière plutôt intuitive ?

Oui, je fonctionne intuitivement quand j’écris. Les personnages se mettent en place naturellement avec toute leur complexité et leur part d’ombre et de lumière. Concrètement, je les fais réagir, non pas en me demandant ce que je ferai à leur place, ou ce que je voudrais qu’il fasse ou qu’ils ressentent. Mais plutôt « Que peut-on ressentir dans un cas pareil ? ». Je reste en permanence fixé sur l’histoire. Le récit.

© Halim chez Dargaud

Et justement, que ce soit en BD, au cinéma ou ailleurs, la propension à sortir les violons, à faire dans le larmoyant quitte à passer à côté de son sujet, ça vous énerve ?

Au risque de vous décevoir, au cinéma, j’aime beaucoup les violons. Mais seulement si c’est justifié. Et trop souvent ça ne l’est pas, parce que le récit d’un film ou d’une œuvre est faible. Pour ce qui est des violons, prenons l’exemple de la peur dans les films d’épouvante. La peur étant une émotion, on pourrait penser que trop de peur dans tel film équivaut à sortir les violons. Comme avec les larmes pour un drame, ou le rire pour une comédie. Or, plus un film nous fait peur plus il est réussi, de même que l’on se souvient beaucoup mieux d’un film où on a ri du début à la fin. Bref, là on aime sans compter. On est « plongé » dans l’histoire.

© Halim chez Dargaud

Rien ne me met vraiment en colère, mais ce qui me déprime, totalement en revanche la quasi-absence de bons scénarios. De bonnes histoires. Alors que c’est la clé de voûte de toute œuvre. Quand on demande à John Lasseter la recette des succès de Pixar, il répond toujours la même chose : « L’histoire ! L’histoire ! L’histoire ! ». Pour David Fincher; par exemple, c’est l’émotion. Parce qu’au fond, tout est affaire de storytelling.

© Halim

Pas de pathos mais pas non plus de manichéisme. Vos personnages sont moins maîtres d’eux qu’il n’y parait. Ne se débattent-ils pas ? Ne sont-ils pas responsables de leurs gestes mais pas aussi conscients que ça ? Même Vincent, le tyran de cette histoire, a un autre visage, plus doux. Lui pardonneriez-vous ?

Encore merci, vos compliments me touchent sincèrement. D’autant que je prends vraiment soin d’écrire des histoires humaines avec toutes leurs nuances, cette bienveillance me tient très à cœur.

Et donc oui, j’espère ne jamais avoir à écrire une histoire manichéenne, où la vie et les épreuves ne modifient pas les personnages. Ils se débattent tous, je crois que c’est le meilleur reflet qu’on puisse offrir à des lecteurs. Parce que nous cherchons tous à vivre et à faire de notre mieux. Même lorsque nous échouons à être qui nous voudrions. Je pense qu’il n’y a que des souffrances, et que la méchanceté gratuite (naturelle donc), ça n’existe pas. Même si ça fait de bonnes histoires.

Vincent, calme… © Halim chez Dargaud

Par ailleurs, le monde ne manque pas de juges, surtout depuis l’avènement d’internet, des commentaires anonymes, des règlements de comptes sur place publique. Tout cela n’encourage qu’à résumer des faits complexes, à étiqueter les gens et à distribuer des bons et des mauvais points. Désigner les bons des mauvais citoyens. Nous perdons un temps et une énergie folle dans cette « guerre de tous contre tous », et cela nous divise malheureusement. On ne s’attaque plus à des problèmes (qui nous concernent pourtant tous) mais à des personnes censées incarner à elles seules les maux de la société.

C’est aussi contre cela que j’écris des histoires intimes. Une façon de dire que l’on est tous pareils. Peu importe derrière quelle idéologie on se cache. Nous sommes faits du même bois, et éprouvons les mêmes (re)sentiments. Nous pouvons donc tout comprendre, même la méchanceté de Vincent.

… trois cases plus tard © Halim chez Dargaud

Avant de réellement entrer dans l’enfer quotidien de Brenda, vous relatez un autre enfer : cette expérience de Frédéric II, horrible. Ça aurait pu venir comme un cheveu dans la soupe, mais pas du tout. Vous teniez à intégrer cette expérience ? Pourquoi ?

Cette anecdote n’était pas un hasard. Je m’en serai beaucoup voulu sinon… Au-delà du fait que cette expérience soit incroyable en elle-même, et même insupportable à imaginer ; je tenais à l’intégrer pour prévenir le lecteur en quelque sorte. Pour lui dire qu’on allait parler d’interactions humaines ; et de la plus important d’entre elle : l’amour.

© Halim chez Dargaud

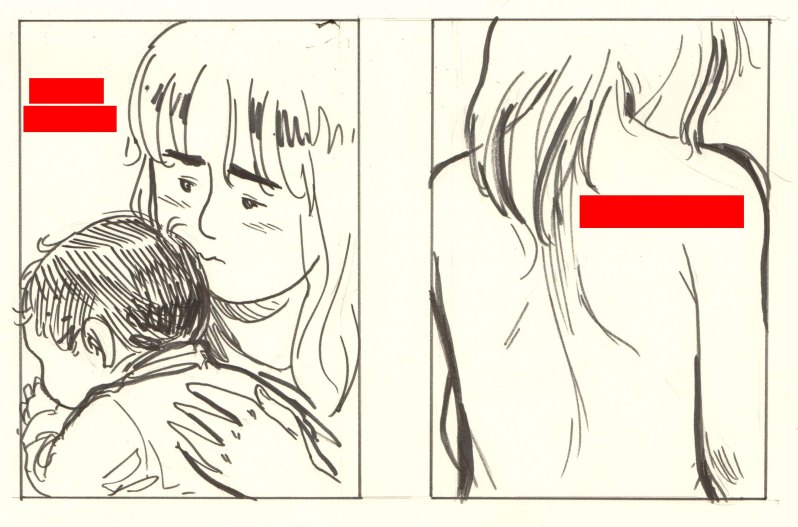

Ainsi vers la fin de l’album, on se rend compte que le langage inné recherché par Frédéric II chez les nourrissons, c’était l’amour. Et l’héroïne, Brenda, se raccroche à sa vie grâce à l’amour inconditionnel qu’elle éprouve pour sa mère. Elle aime sa mère comme s’il s’agissait de sa propre fille, et c’est pour cela qu’elle la protège quoiqu’il arrive. Stéphanie est une adulte, construite par ses échecs, ses doutes et ses blessures. Les enfants n’ont pas encore les névroses que nous avons, et je crois que c’est pour cela qu’ils n’abandonnent pas facilement. Qu’ils sont si forts…

Je crois que nous le sommes tous d’ailleurs, mais nous avons beaucoup perdu en chemin, un peu de notre capacité à rêver, je crois.

© Halim

Vous remerciez Loisel de vous avoir encouragé à trouver votre style. Un style, c’est difficile à trouver ? Comment définiriez-vous le vôtre ? Vous l’avez fait évoluer pour vous attaquer à Petite Maman ? Quel apport a eu ce géant de la BD qu’est Loisel ?

Ho que oui, un style est difficile à trouver. Qu’il soit narratif ou graphique d’ailleurs. C’est surtout long. Très long. Ça prend des années, et c’est grâce aux années, au chemin qu’on prend, que l’on arrive, je ne sais trop par quelle magie, à arriver là où on voulait. Là où on s’était imaginer arriver, sans trop savoir comment. Exactement comme un scientifique qui aurait une vision (la relativité pour Einstein, etc.) et qui devait ensuite la prouver, la mettre au monde, la faire exister.

Par exemple, l’application en philosophie politique de la formule de Fibbonacci (théorie mathématique sur la suite d’entiers) illustre bien que nous atteignons toujours nos buts. Par l’intermède de suite non pas d’entiers, mais d’échecs et d’erreurs auto-correctrices, on parvient au but. Toujours ! En gros, l’échec est la voie royale vers la réalisation de nos idées ou de nos rêves.

© Halim

Quant à Régis Loisel, je ne le remercierai jamais assez. Il m’a apporté énormément. Artistiquement mais aussi humainement. C’est l’un des hommes les plus inspirants du monde, à tout point de vue. Je l’ai rencontré à Montréal et j’ai investi son atelier quelques temps, un vrai rêve. Je tâtonnais dans mon désir de faire de la BD, et Régis m’a soutenu indirectement. Notamment, en me disant que j’étais fait pour ça. Que j’allais faire de grandes choses. L’entendre de la part d’un géant comme lui, c’était un bonheur indescriptible, imposant, redoutable de pression… mais un bonheur inestimable.

Après concernant l’apport artistique, il m’a toujours dit de faire sortir ce que j’avais dans le cœur. Je n’ai jamais cherché à m’inspirer de son travail. Mais à travailler sur moi. Comme il me l’intimait. Et il avait raison.

© Halim

Comment faites-vous pour secouer à ce point les cases ?

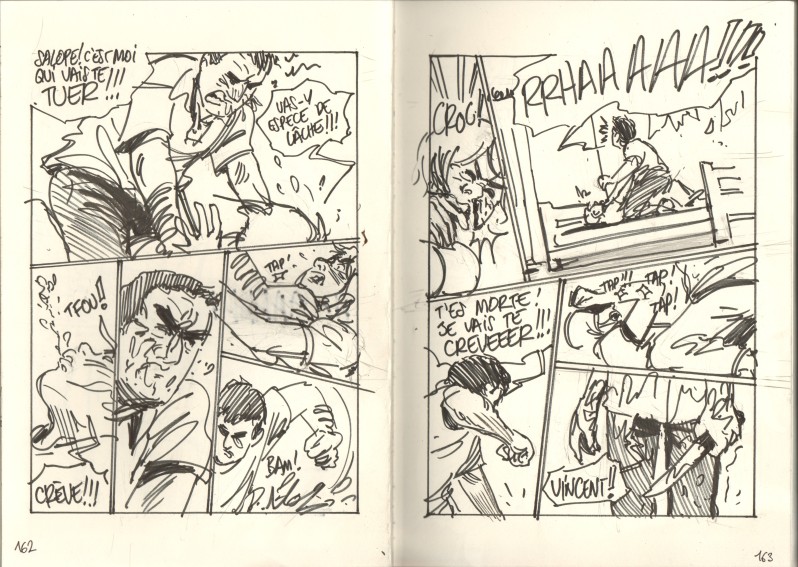

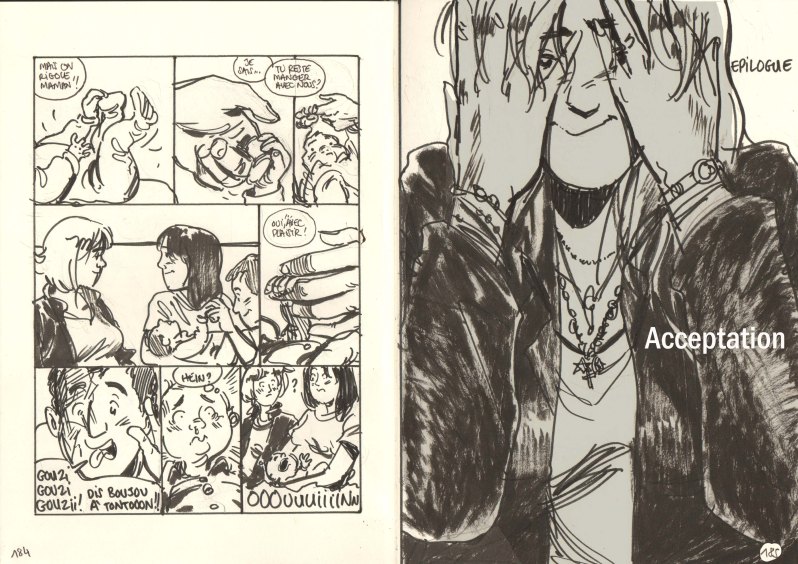

Ça, je n’en sais rien non plus ! Je peux vous dire comment je m’y prends en revanche. Je trouve cet agencement sur un brouillon assez nerveux, et instinctif. Je rentre littéralement dans l’émotion, comme en transe. L’action et les gestes des personnages, le fait qu’ils sortent d’eux, font que j’ai eu ce besoin impératif de secouer les cases. De « faire exploser le cadre ». De faire plier le support sous les pics d’émotions des personnages (et du lecteur du coup), ainsi du récit. Voir si cela ne nuisait pas à l’histoire. Et je l’ai gardé, en voyant que cela fonctionnait. Je tâtonne, j’échoue souvent, et je parviens à ce qui me trottait en tête, tout doucement.

© Halim

Cette histoire viscérale, pas anodine mais pas rare non plus, malheureusement, qu’est-ce qui vous l’a inspirée ?

C’est un ensemble de choses. Tout d’abord, le fait que j’ai grandi dans une banlieue populaire et pauvre. J’étais donc aux premières loges de la ghettoïsation socio-économique et de la précarité quotidienne terrible qui s’abat sur les gens qui y vivent. Ça se traduisait par des tas de souffrances d’adultes qui n’avait pas le temps, ni la sérénité ni la force, de ressembler à cette image inhumaine des « merveilleux parents » que la télé leur crachait au visage… Le mal-être et la misère ont tout brisé : les individus, et les liens familiaux en premier lieu. Il s’attaque à nos cœurs et à nos âmes. Et ce sont les femmes et les enfants qui sont au bout de cette oppression systémique. Donc voilà, je suis en quelque sorte, suffisamment habitué au malheur et aux mécanismes d’échecs et de répression pour en parler. Ça m’est malheureusement très familier, limite banal.

© Halim

Ensuite, il y a ces vagues d’infanticides qui ont défrayé la chronique encore très récemment. Des affaires sordides qui me faisaient froid dans le dos. D’autant plus lorsque l’on est parent soi-même, c’est insupportable à concevoir que l’on ne fasse pas tout pour prévenir ces drames, et juguler la souffrance humaine. L’État, au contraire, coupe les budgets, précarise et réprime les liens et acquis sociaux, tout en judiciarisant à outrance tout ce qu’il touche. C’est dans la ligne logique d’une gestion punitive et carcérale d’état, qui a choisi de mettre le profit et les intérêts privés immédiats des actionnaires au centre de ses priorités. Loin, très très loin devant l’humain… Notre société déresponsabilise tout, et les êtres humains qui la composent continuent d’oublier à quel point ils sont humains. Jusqu’à en perdre le pouvoir qu’ils ont sur leur propre vie. C’est le même processus que l’esclavage, la colonisation, le racisme ou le sexisme. Lorsque l’on est dépossédé de soi-même, ça s’appelle de l’aliénation. C’est la source de toute violence. La racine du mal.

Et tous les personnages de mon albums sont aliénés de cette façon-là, ils sont dépossédés de ce qu’ils sont. Et agissent donc « inconsciemment » comme on dit…

© Halim chez Dargaud

Quand on est auteur face à une telle violence, est-ce que quelque part on ne veut pas tout faire pour l’arrêter ? Faut-il du coup s’interdire la facilité ? Se mettre dans la peau de cette jeune ado ?

S’interdire la facilité, pas jusque-là non, je pense que ce serait contre-productif. En création, il ne faut absolument rien s’interdire. Surtout pas la facilité. C’est elle qui permet ce que les neuroscientifiques nomment « l’absorption cognitive ». C’est-à-dire, le fait de se concentrer, de se connecter au travail que l’on est en train de faire. Ce n’est pas l’effort qui permet tout cela. L’effort c’est de la souffrance. Or, la création ne nait pas de la souffrance ou de l’effort ; mais de la facilité et du plaisir. Sinon, on ne met que des tensions sur ses pages, dans son art, ou dans sa vie. Et cela se ressent, chez un lecteur ou un interlocuteur. Car une histoire, un dessin ou une parole contient de la vie. Des signaux électriques comme le souffle ou l’énergie, qui permettent de communiquer de l’émotion.

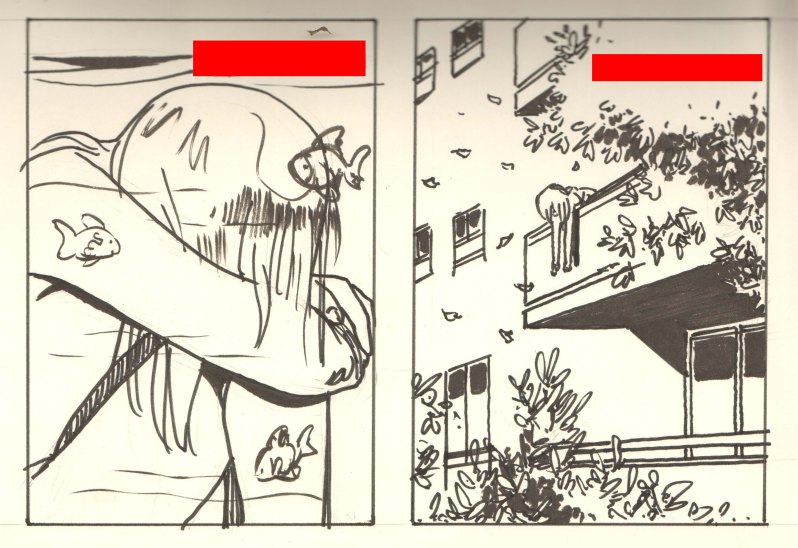

recherches de couverture © Halim

Je crois qu’il faut donc « vivre » sincèrement, simplement, et facilement ce que l’on raconte. Lâcher prise en quelque sorte, prendre du recul et viser juste. C’est comme cela que je peux ressentir au mieux que cela fait qu’être à la place de Brenda par exemple. Et puis, c’est plus facile que de faire l’autruche ou de prendre de la hauteur sur un sujet que l’on serait, par conséquent, tenté de juger et de prendre de haut.

Au-delà de mes doutes et de mes peurs personnelles, j’essaie de ne jamais perdre de vue que je ne fais qu’un album. Mais que par contre, je me dois absolument y croire et le vivre corps et âme. Parce que lui, l’album, il se lira comme le nez au milieu de la figure.

recherches de couverture © Halim

Au fond, vous ouvrez les murs de l’intimité d’une famille. Comment avez-vous documenté tout ça ? Comment l’avez-vous représentée, au plus près des corps, des coups de sang et des déchirures ? Se force-t-on aussi, paradoxalement, à prendre du recul ?

Oui. Je pense que c’est par habitude. L’intimité m’est familière. Que ce soit celle d’un individu ou d’une famille, ou d’un pays. C’est un choix je pense, je ne pourrais pas parler d’un personnage ou d’un groupe, si je ne le connais/comprend pas intimement. Quoiqu’il vive, et quel que soit le sujet. Et même, à la limite, plus le sujet est délicat, et plus je serai tenté de l’aborder je crois.

Pour la documentation, j’ai trouvé certaines descriptions des blessures, par les enfants eux-mêmes. Ça m’a dévasté de lire tout cela. Et j’ai ensuite dessiné la meilleure façon de représenter ces blessures, parce qu’en noir et blanc, c’est assez difficile de dessiner un hématome, ou un cocard par exemple, ou encore la peau pliée de douleur sous des doigts qui nous pincent fort… Par contre, je ne me suis pas efforcé de prendre du recul pour ça. Je n’ai pas pu, ni voulu « détourner les yeux », en sachant que des enfants eux, ne peuvent pas se détourner de l’enfer dont ils souffrent.

Autre tour de force, la capacité de cette BD à être immersive. Notamment en frappant fort les esprits avec tous ses bruits. Les clics, les portes qui claquent, le chien, le bébé. Concevez-vous la BD comme un objet sonore comme peut l’être un film ? Le fait d’exprimer ces bruits en dessin, de forcer le lecteur à les entendre, ne rend-il pas cet album encore plus percutant ? De ce « défaut » de la bd, ne tirez-vous pas une force ?

Encore une chose que je souhaitais que l’on ressente. Effectivement ! Je suis donc très content de ce que vous me dites là. En fait, j’ai ressenti cette expérience immersive chez Naoki Urasawa, dont j’ai lu Monster et 20th Century Boys à la suite, quand j’ai commencé « Petite Maman ». Et il y avait une permanence de bruits de porte ou de grillon en été. Ça m’a énormément plu, et contribué à me faire entrer dans ces histoires.

Et j’ai expérimenté un tas d’autres choses dans mon coin, sur ma table à dessin. Mais ce sont des choses que je n’ai jamais osé présenter à personne, car tout cela sort complètement du cadre habituel de la BD telle qu’on l’a connait aujourd’hui. Aussi, les bruits dans Petite Maman, les cases éclatés, le symbolisme etc. tout cela, c’est une proposition un peu timide de ma part, d’entrée immersive. Bon, ce sujet-là ne se prêtait pas tellement à l’expérimentation donc j’ai eu raison d’y aller mollo. Mais là, je voudrais commencer à emmener mes prochains albums « ailleurs ». Dans d’autres dimensions… Parce que je pense que le monde de la BD n’a pas encore tiré tous les fantastiques trésors de possibilités qu’il recèle. Il y a encore des cadres, et des barrières ici et là. Mais c’est normal, les choses mettent du temps à s’installer. Comme tout dans la vie. Et chaque génération voit son lot d’auteurs arriver avec de nouvelles propositions de lectures et des visions qu’ils ont puisés dans la matrice de leur époque, pour renouveler le milieu de la BD. Donc le 9e art évolue et c’est très excitant ! J’espère que nous aurons le temps et le plaisir de reparler de ces expérimentations et immersions, dans un avenir pas trop lointain.

Il y a la musique aussi, des Goonies. Un film culte pour vous? Que vient amener cette référence à Petite maman ? L’insouciance que Brenda n’a pas ?

© Halim chez Dargaud

Ho que oui ! Les Goonies, c’est un film cultissime pour moi. L’un des meilleurs films jeunesse et tout public jamais réalisé. Peut-être le meilleur, je crois. En tout cas pour moi ! Et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c’est le seul film pour enfant (et tout public) où les héros sont des enfants qui n’arrêtent pas de jurer et de dire des gros mots. Même les personnages sont des univers à eux seuls. J’ai l’impression que ce film est libre, que c’est un peu un ovni dans la culture populaire. Je n’ai pas connu un cas similaire d’œuvre où les enfants juraient comme des charretiers. Ni au ciné, ni à la télé, ni en BD. Et puis, ça illustre bien la liberté de parole très décomplexée de l’époque, où on ne polémiquait pas autant, et surtout pas au mot près. Une époque où la surveillance généralisée depuis internet notamment, ne déterminait pas encore nos pensées, nos paroles et nos actes, comme de vulgaires algorithmes.

Et sinon, Les Goonies dans Petite Maman, c’est effectivement pour illustrer l’insouciance que Brenda n’a pas. D’ailleurs, le film l’amuse, mais on voit bien qu’elle ne rit pas spécialement, elle est comme impassible et absente. Elle est plus souriante et heureuse lorsqu’elle n’est pas seule et qu’elle va bien, comme lorsqu’elle regarde Karaté Kid 3 avec sa famille

Le dessin, il est important. C’est d’ailleurs par lui que Brenda va témoigner de sa détresse. Ce n’est pas/plus inoffensif un dessin ! Quand avez-vous d’ailleurs pris conscience de sa force de frappe ? Certains albums, certains auteurs vous ont fait vous rendre compte de cette force de frappe, de ce pouvoir à raconter le réel ?

Complètement ! Un dessin en dit long. Comme le dit l’adage, une image vaut parfois mieux qu’un long discours. Donc ce n’est pas du tout inoffensif en effet. Les structures d’aides à l’enfance, utilisent toutes les outils du dessin pour « faire parler » les enfants. Notamment parce que « parler », sortir le mal, mettre des mots sur des blessures, et surtout communiquer ; par le dessin ou n’importe quoi d’autre, c’est éminemment thérapeutique. C’est vital ! Alors, il était important pour moi que le mutisme, et la souffrance de Brenda possède une brèche qui permette d’entendre ce qu’elle ressent. En s’exprimant notamment par le dessin. De plus, étant dessinateur de presse, je connais assez bien l’importance d’une image seule. Et le fait que le dessin peut être constructif mais tout aussi destructeur, comme l’actualité nous l’a montré ces dernières années.

© Halim

Il y a beaucoup d’albums qui m’ont fait prendre conscience de la force de frappe et du pouvoir incroyable du dessin pour illustrer le réel. À commencer par Tintin, Yakari, ou toutes les BD qui m’ont décrit un monde auquel je n’avais pas accès. Et par la suite des albums comme « Là où vont nos pères » de Shaun Tann, « Quartier Lointain » de Jiro Taniguchi. « Sunny » de Matsumoto, et bien d’autres comme Fraise et Chocolat, Meteor Slim, Mauvais Genre, Bandonéon, Rebetiko etc. qui décrivent des réalités exceptionnelles, chacun dans leur domaine, leur sujet, et le traitement employé pour les aborder.

Quels sont vos projets désormais ?

En parallèle de mon activité de journaliste et dessinateur de presse, il y a un album d’humour et un essai qui sont prévus, autour du langage des images et de la liberté d’expression.

En BD, je suis en train de reprendre un mythe de la culture populaire mondiale. Je vais donc totalement changer de registre (narratif et graphique), et ce sera donc un conte fantastique, et social à la fois. Mais je ne peux pas en dévoiler davantage, car rien n’est encore signé.

À part ça, je commence tout juste à écrire des scénarios pour d’autres. Et juste en tant que scénariste, cette fois-ci.

Merci beaucoup Halim et à très vite.

Propos recueillis par Alexis Seny

Titre : Petite Maman

Récit complet

Scénario, dessin et couleurs : Halim

Genre : Drame familial, Sociétal

Éditeur : Dargaud

Nbre de pages : 192

Prix : 19,99€

|

©BD-Best v3.5 / 2025 |

|

Dimanche 13 avril 2025 - 22:10:28

|