Flux RSS

Flux RSS

Cinq branches de coton noir, ça peut paraître bien maigre pour tenir la route dans une histoire qui fait des kilomètres, traverse des décennies et fait couler le sang. Car l’héroïsme en est fait, malheureusement. Et celui que nous content avec brio Yves Sente et Steve Cuzor dépasse de loin le simple but d’un être humain mais celui d’une nation qui continue de s’éparpiller malgré la guerre qui exigerait que tout le monde soit soudé. C’est une aventure qui dépasse aussi le simple courage et la mortalité que nous propose le duo. Rencontre dans l’ombre du Stars and Stripes. Le tout premier du nom.

Bonjour à tous les deux. Avant toute chose, face à un nouvel album de BD, deux choses nous saisissent, la couverture et le titre. Et pour le coup, le titre que vous avez trouvé est fameux, énigmatique et pourtant si symbolique des 150 planches dans lesquelles nous allons nous immerger.

Yves Sente : Pourtant ce n’était pas mon premier titre. Le premier fut refusé. Sur le chemin du retour à Bruxelles, j’ai eu cinq heures et, sous la pression, j’ai accouché de ce deuxième titre, et sa symbolique, notamment l’esclavage. Je suis content de l’avoir trouvé.

Et le premier titre, quel était-il ?

Yves Sente : Un titre plus coup de poing : l’étoile nègre, par analogie à l’étoile juive pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ça n’est pas passé auprès de l’éditeur qui avait peur des procès d’intention que feraient les lecteurs en voyant le livre et sans même prendre la peine de l’ouvrir.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Et malheureusement, tout aussi formidable le titre soit-il, on ne peut que comprendre ces craintes à l’heure de l’emporte-pièce et du tohu-bohu polémique reposant souvent sur trois fois rien.

Yves : Mais ça ne m’a pas dérangé de changer, je ne voulais pas la jouer provoc’ et n’ai pas eu de regret. Pour tout dire, Il s’appelait Ptirou n’était pas non plus mon premier titre. Les premiers titres ne sont pas toujours les meilleurs !

Comment vous êtes-vous rencontré tous les deux ?

Steve Cuzor : Un scénario qui est tombé dans ma boîte mail, envoyé par Reynold Leclercq, éditeur chez Casterman. Ça m’a très vite parlé et on s’est fixé un rendez-vous en Bretagne, à Rennes, où Reynold et Yves ont débarqué.

© Cuzor chez Dupuis

Rencontre qui, quelques années plus tard, donne lieu à ce pavé. Pas moins de 150 planches. Vous n’avez pas voulu séquencer ?

Steve : C’était ce qui était prévu : deux tomes. Mais ça me gênait, il me semblait que cette histoire tenait en un souffle, un volume. D’autant plus que, quand on regarde le monde de la BD, les lecteurs sont très vite demandeurs d’une intégrale. Alors, au moment de signer chez Dupuis, on est parti sur le format one-shot. Ce qui fut, mine de rien, un marathon de 150 pages, avec un dessin exigent. Mais, c’est tombé à un moment où je pouvais me le permettre.

Après, du Washington de 1776 ou de la Seconde Guerre Mondiale, je n’avais traité aucun de ces sujets jusque-là. Il a fallu que je m’immerge, avec un gros boulot documentaire. De la part d’Yves aussi, j’ai trouvé mon écriture à travers les documents qu’il m’a fait parvenir. Après, le début est toujours plus long , il faut découvrir et apprendre à connaître ses personnages. Arrivé dans les Ardennes, j’étais super détendu. Je pense que j’aurais moins appris si j’avais dû faire trois volumes de cinquante planches.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

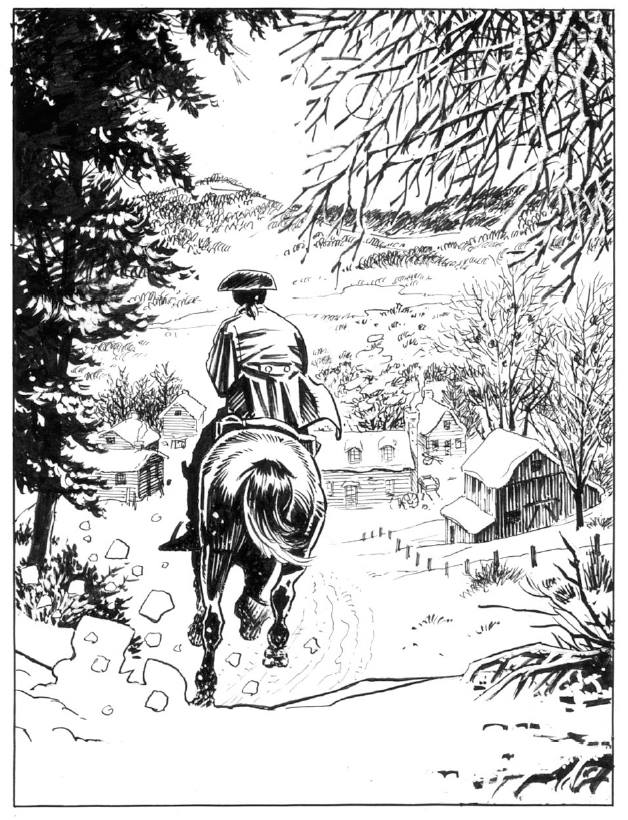

Et les dernières dizaines de planches, c’est un sprint non.

Steve : Pas que l’histoire s’accélère mais j’ai trouvé mon rythme, je ne me pose plus de question et je sais où on va. Cela dit, si ces scènes avaient ouvert l’histoire, je me serais peut-être planté. Mais là, je n’avais plus que la neige comme décor, le brouillard, le froid. La fin, j’y rentre comme une libération. Je n’ai plus qu’à penser à bien faire, mais en le faisant efficacement. Il faut lâcher les chevaux.

D’ailleurs, loin des planches, vous avez une carrière dans le rodéo, vous en avez retiré quelque chose dans votre métier d’auteur ?

Steve : En tout cas, à ne jamais stresser, surtout en période de négociation de contrat. Je ne lâche rien et je défends chèrement mon morceau. C’est mon côté maquignon. Mais sinon, ce sont quand même deux univers qui n’ont rien en commun.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Un récit de guerre, c’est une première dans votre bibliographie, Yves !

Yves : C’est parti de Grzegorz Rosinski qui voulait que je lui écrive un récit de guerre. Il a changé d’avis en cours de route mais avait réussi à mettre mon cerveau en ébullition. Ce qui n’est pas dur, vous savez à quel point tout scénariste de BD veut un jour réaliser une histoire sur la guerre ou un western. Mais, dans le récit de guerre, quoiqu’on fasse, on a toujours des points de comparaisons avec d’autres oeuvres. Avec Cinq branches de coton noir, ce fut les Monuments Men qui ont connu leur succès au cinéma, dans le film de George Clooney, deux ans après que j’aie mis un point final à mon scénario. Forcément, quand ce genre de chose arrive, nous, scénariste que nous sommes, avons toujours peur qu’un autre ait utilisé le filon avant nous. Heureusement, ce n’était pas le cas. Puis, il faut dire que parmi mes sources, j’avais utilisé le livre de Robert M. Edsel dont est tiré le film.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

En fait, pour mon histoire de quête du premier drapeau américain par des soldats afro, j’avais besoin d’un alibi pour que mes personnages soient libres dans le cadre de la guerre, qu’ils ne soient pas enfermés dans un régiment dont ils auraient dû suivre faits et gestes. Le tout sans les priver de passer par l’incontournable lieu du débarquement : Omaha Beach. Et les Monuments Men étaient cet alibi, peu importe qu’ils n’aient jamais compté de chasseurs de trésor noirs parmi leurs membres.

Et une envie: être irréprochable face aux historiens.

Yves : Oui, plus que dans un XIII ou un Blake et Mortimer, c’est un plaisir, un jeu de faire en sorte que ce que je raconte soit crédible, béton. Je recherche à plonger dans un trou de l’Histoire avec un grand H mais tout en respectant ce qui entoure ce trou. De façon à ce que personne ne puisse vérifier que c’est une fiction.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Mieux, de façon à ce que si je disais que tout est vrai, personne ne serait capable de prouver le contraire. Comme dans Fargo, le film des frères Cohen, qui s’ouvre sur un bandeau annonçant : « Ceci est une histoire vraie. Ces événements ont eu lieu dans le Minnesota en 1987. À la demande des survivants, les noms ont été changés. Par respect pour les morts, le reste est décrit exactement comme cela s’est déroulé. » Pourtant, on a du mal à y croire, tout part tellement en vrille, c’est incroyable mais c’est un très bon moment. Puis, sur les bonus du dvd, je suis tombé sur l’interview d’Ethan et Joel qui racontaient, à la question d’un journaliste, que non, du tout, ce n’était pas une histoire vraie. Quel culot, dire que tout le monde avait regardé ce film aussi loufoque soit-il en pensant qu’il était véridique. Ce jour-là, j’ai pris une leçon. Comme je n’ai jamais compris pourquoi le Da Vinci Code de Dan Brown avait reçu des mauvaises critiques disant qu’il racontait n’importe quoi. Mais c’est un roman génial, une fiction, c’est normal !

Ici, avec la dimension populaire de notre album, on voulait apporter un gage de qualité. Et des trucs énormes peuvent se passer, uniquement grâce au contexte, crédible. Ici, dans cette fiction, il y a cette quête d’une poignée de Noirs qui n’ont pour convaincre et recouvrir une certaine dignité.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Le tout sans prendre position. Vous laissez ce boulot-là au lecteur.

Steve : Ce n’est pas le but de donner la leçon, de faire la morale sur quoi que ce soit. Le constat, les États-Unis le font à chaque mandat. Puis, quand on écrit une histoire comme la nôtre, on est toujours sûr de rattraper la réalité. Regardez, le Ku Klux Klan qui réapparaît, c’est hallucinant. Il y a, aux USA, un mouvement constant d’aller-retour. C’est dingue à quel point on peut être fasciné par un pays qui est tout aussi agaçant. Il serait difficile et aberrant de dicter une morale. Ce qui m’intéresse, c’est ce côté paradoxal des frères ennemis. Quand il s’agit d’une question de couleurs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Pourtant, à la naissance, ils sont tous étrangers. Mais ils sont restés bloqués sur cette question. Leur étoile noire, persistante, c’est notre étoile jaune.

Vous savez, une guerre, c’est une crise, un conflit. Et si certains anciens, une fois la guerre finie, se sont assis autour d’une bonne bière à trinquer pour oublier ce qui étaient déjà des mauvais souvenirs; c’est le fatalisme, l’ennui qui amène le conflit. C’est dans un conflit qu’on se remet en question, qu’on recommence à réfléchir, à créer. À l’extérieur mais aussi à l’intérieur : notre positionnement par rapport à l’héroïsme, au dégoût de nous-même, les faiblesses, les qu’aurais-je fait. C’est de l’ordre de la théorie de comptoir mais c’est bizarre de constater que quand tout va bien, on s’emmerde et on n’a qu’une envie : que ça recommence. Le conflit nous ressemble, comme un miroir.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Ce n’est pas parce que c’est la mode de montrer des gens qui meurent mais un récit de guerre interroge qui on est au sein d’un conflit. Et c’est riche.

Yves : Nous ne sommes pas militants, pas donneurs de leçons. Mais, par notre petite expérience en Amérique, on veut montrer ce qu’on a ressenti, le fait que le racisme n’a pas de camp. Qu’il y a des noirs racistes, aussi. La connerie humaine n’est pas à sens unique, et faire du racisme à sens inverse, c’est contre-productif. Il ne s’agit pas de donner le rôle du méchant à un blanc pour se déculpabiliser de ce qu’on a commis. Dans ce Stratego proposé par l’Histoire, en filigranes, il y a cette idée qu’il y a des imbéciles dans tous les camps.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Puis, la réalité est bien plus complexe que les livres d’Histoire. Regardez Obama. Il n’était sans doute pas le Président dont la majorité de la population afro rêvait : il était éduqué, avait fait de prestigieuses études… D’ailleurs, les blacks ont voté pour Trump, un homme qui parle comme dans la rue, qui tweete comme tout le monde.

Venons-y à ce tout premier drapeau prétendument créé par Betsy Ross et disparu dans la nature! Quand on sait à quel point les Américains tiennent à leurs symboles et aiment les mettre en scène, il est incroyable qu’aucun auteur ou réalisateur ne se soit emparé de ce sujet romanesque par excellence !

Yves : C’est ce que je me suis dit : « pas possible, ça a déjà dû être fait ! » Je me suis mis à taper dans toutes les langues sur Google mais rien n’est sorti à part l’histoire de cette Betsy Ross. C’est dingue, parce que le Stars and Stripes, c’est un objet hautement symbolique. Beaucoup plus que chez nous !

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Pour l’anecdote, à mes 18 ans, j’ai fait une seconde rhéto aux États-Unis. Profitant de la vie là-bas, j’avais été invité à une soirée. Et, à un moment, je suis tombé sur le père de mon hôte. En discutant, il a appris que j’étais un étranger et il m’a dit d’attendre et qu’il avait quelque chose pour moi. Une fois revenu, il m’a tendu un drapeau américain. D’un coup, il n’était plus saoul et, en me regardant droit dans le blanc des yeux, il m’a fait promettre une chose : que si le drapeau devait un jour toucher le sol, je le brûlerais ! Je trouve cet exemple tellement évocateur de l’attachement des Américains à leur drapeau. Leur Constitution prévoit même une série d’articles réglementant ce qu’on peut faire ou ne pas faire avec un drapeau.

Steve : Nous, en France, on a du mal à comprendre tout ça, ce patriotisme de base n’est pas forcément bien interprété. Nous n’avons pas la même histoire, non plus. Notre drapeau, il symbolise une histoire dont nous ne sommes pas toujours fiers, non plus.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Eux, leur drapeau, c’est l’histoire et toute la symbolique de ce regroupement d’étrangers et de toutes leurs richesses. Vous ne pouvez imaginer ce qu’est le bonheur de recevoir pour la première fois ses papiers américains.

Dans cet album, la météo joue son rôle, changeante et baignant des scènes historiques mais aussi d’autres. Qui fait la météo dans votre duo ?

Steve : Pour le coup, c’est moi. L’histoire n’était pas pensée en termes météorologiques mais au profit de l’action, des personnages. Du coup, je me suis demandé ce que je pouvais apporter. La météo pourrie se justifiait, bien sûr, pour le débarquement : on a tous en tête ces images de mecs gelés.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Au-delà de ça, certaines séquences du scénario manquaient de merde, d’un côté pourri qui plaquerait une ambiance au sol, qui créerait des flaques, permettrait de jouer avec des valeurs de gris, des hachures… Puis, dans certaines planches que je trouve trop linéaires, où je ressens le manque de quelque chose, il m’arrive de provoquer la pluie.

Mais qu’est-ce qui fait votre passion pour l’histoire ?

Yves : C’est venu par la lecture de beaucoup de choses. Puis, parfois, en regardant la télévision, une idée fait mouche. Et si nous voyions ce que donnerait ce thème s’il était poussé jusqu’à la fiction ? Le Blake et Mortimer sur Shakespeare, c’est ainsi qu’il est venu. Je ne connaissais rien sur Shakespeare et, dans une émission d’Arte, je me suis rendu compte que, depuis des années, des chercheurs s’interrogeaient sur l’identité du dramaturge, se demandant même s’il avait réellement existé. Alors, j’ai lu et j’ai découvert plein de choses.

Avec Cinq branches de coton noir, je ne pensais pas que je repartirais jusqu’en 1776. C’est en cherchant une quête que je m’y suis retrouvé. Une chose est sûre : on n’invente pas à partir de rien. Même les récits ancestraux comme l’Odyssée, ils résultent de la tradition orale, de récits similaires qui étaient partagés par les voyageurs.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Steve : En tout cas, ça m’inspire plein de trucs. Avec ce projet, j’ai découvert certains sites recensant des photos d’époque, village par village, permettant d’écouter la radio de l’époque. Nous, en France, on a un gros problème avec nos archives, on ne peut que les consulter sur place, à Paris, sans pourvoir les emporter. Et elles ne sont pas sur Internet. Alors, oui, j’ai été surpris de trouver ces sites. Je ne pensais pas que de telles photos existaient, elles ont été prises par des centaines, des milliers de soldats américains lors de leur progression sur le sol français. Proportionnellement, je ne m’en suis pas tellement servi. Mais elles ont permis d’instaurer l’ambiance du projet.

Cette documentation, elle me permet de savoir que je suis sur le terrain, de le ressentir, d’être habité de plein de choses. À moi, à ce moment-là, d’être le créateur.

Et vous, Steve, pourquoi revenir sans cesse à l’Amérique ?

Steve : Parce que c’est toujours mieux de parler de quelque chose qu’on connaît. En tout cas, pour moi. J’ai vécu ces relations entre les Blancs et les Noirs, capables de s’aimer mais aussi de se haïr. En France, j’ai adoré Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée. Mais il fallait que ce soit fait par des gens ancrés dans la culture parisienne. Moi, je n’aurais pas su quoi y mettre. Dans un projet, j’aime savoir quel est mon rôle et pourquoi je suis là. Si je n’ai pas la réponse à ces deux questions, je déserte.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

La couleur est particulière dans cet ouvrage, avec à chaque fois une couleur qui prend la prédominance.

Steve : Le choix de départ était de mettre en avant le noir et blanc. Les couleurs ont été un vrai sujet de discussion au départ. Mes potes me disaient découvrir réellement mon travail en exposition, face aux planches encrées. Il s’agissait de mettre en avant la première écriture dans ce qu’elle a de puissant et parlant mais sans la dénaturer, sans rien d’autre pour la codifier.

Il y a aussi ces photos d’archives, des diapositives poussiéreuses. Comme, en pages 82 et 83. Comment vous y êtes-vous pris ?

Steve : Il n’y a rien de pire que de dessiner, dans une case, un écran. C’est carré, comme une case. Il ne faut pas se planter et trouver un bon cadrage. Pour arriver à cet effet, j’ai bossé directement sur papier, ai encré puis scanné avant de rebosser sur Photoshop pour amener un effet flou. J’ai réimprimé sur une vieille imprimante avant de coller ces cases sur la planche. L’impression finale a fini de créer la perte, d’effacer tout code de la bande dessinée.

Des films de guerre qui vous ont marqué ?

Yves : Gamin, j’en ai vu des pelletées. Mais celui que je revois encore volontiers à chaque fois qu’il est diffusé à la télé, c’est le Patton de Franklin J. Schaffner avec George C. Scott. Il m’a marqué. Et c’est peut-être lui qui m’a donné envie de situer une partie de mon action dans les Ardennes.

Après, il y a bien sûr Il faut sauver le soldat Ryan, Band of Brothers, Lettres d’Iwo Jima mais aussi Un taxi pour Tobrouk.

© Sente/Cuzor chez Dupuis

Et en matière de guerre, quelle est la force de la BD par rapport au cinéma qui a les effets spéciaux pour lui.

Yves : En BD, par le texte, le dessin, le découpage, on peut jouer avec le rythme de lecture, avec le temps, avec l’importance de chaque scène. On peut rester trois secondes de plus sur une image. Au cinéma, on ne sait pas empêcher la bobine de tourner… même à l’ère numérique.

Quelle est la suite pour vous maintenant ?

Steve : J’écris une histoire complète, seul et également pour Aire Libre. Mais je préfère garder la surprise… aussi parce que j’ai trop peur qu’on me pique l’idée (rires).

Merci à tous les deux !

Propos receuillis par Alexis Seny

Titre : Cinq branches de coton noir

Récit complet

Scénario : Yves Sente

Dessin et couleurs : Steve Cuzor

Genre : Guerre, Drame, Aventure

Éditeur : Dupuis

Collection : Aire libre

Nbre de pages : 176

Prix : 24 €

|

©BD-Best v3.5 / 2025 |

|

Dimanche 13 avril 2025 - 20:42:15

|